© Brendan McDermid/Reuters

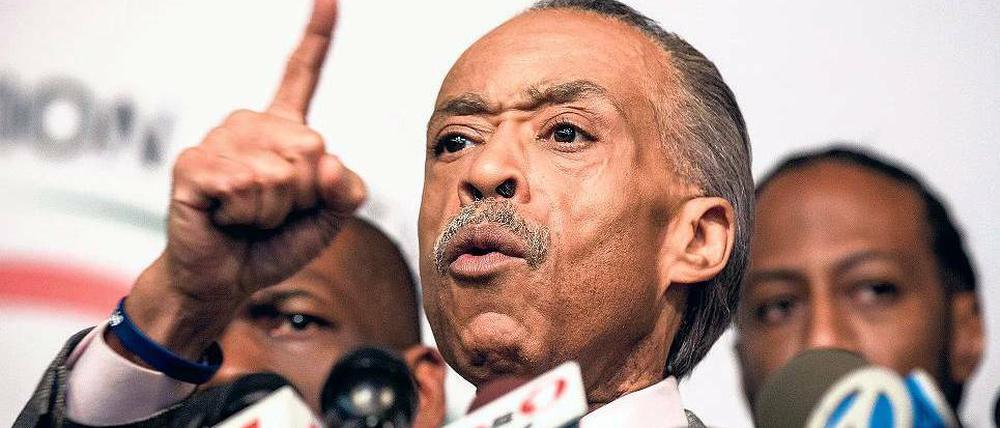

Rassenunruhen in den USA: Reverend Al Sharpton bläst zum Marsch auf Washington

„No justice“, stimmt er an. „No peace“, antwortet der Chor. Viele schwarze Amerikaner setzen ihre Hoffnung auf Al Sharpton aus New York. An diesem Sonnabend hat der Reverend einen Marsch auf Washington angekündigt. Aber die Demo soll nur ein Anfang sein.

Ein Bild von Martin Luther King Junior hängt gleich hinter ihm an der Wand. Streng blickt der Bürgerrechtler in Richtung des Mikrofonpults. Dorthin, wo ein schmächtiger Herr in feinem Anzug steht, das schwarze Haar nach hinten gekämmt und leicht ergraut. Reverend Al Sharpton, 60 Jahre alt, Baptistenprediger und Bürgerrechtler, stimmt einen Singsang an. „No justice“, sagt er. „No peace“, antwortet ihm der Saal. No justice, no peace, no justice, no peace. Die Zuhörer umarmen sich.

Es ist der vergangene Samstag, als vormittags die wöchentliche „Ralley“ des Pastors im New Yorker Stadtteil Harlem stattfindet, eine Art privater Predigt, die über einen Internet-Livestream im ganzen Land zu verfolgen ist. Im Jahr 1991 hat Al Sharpton das „National Action Network“ (NAN) gegründet, das mittlerweile zu einer der wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen der Vereinigten Staaten geworden ist. Sharpton agitiert, er mobilisiert. Nicht überall macht er sich damit Freunde, doch heißt es, der Präsident Barack Obama vertraue auf ihn als Kontakt zur afro-amerikanischen Gemeinde.

Früh um fünf Uhr soll es losgehen

Für diesen Samstag hat Sharpton einen Marsch auf Washington angekündigt. Der Saal in Harlem ist Hauptquartier seiner Bewegung, das NAN stellt kostenlose Busse für alle zur Verfügung, die mit in die Hauptstadt fahren wollen. Früh um fünf Uhr soll es losgehen.

In allen großen Städten der USA demonstrieren seit Wochen zehntausende Schwarze und Weiße gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Laut einer Untersuchung der Journalismus-Plattform „Pro Publica“ ist das Risiko für junge schwarze Männer, von einem Polizisten erschossen zu werden, 21 mal höher als für einen jungen weißen Mann. Die Schützen hingegen kommen oft ungestraft davon. Vier männliche Schwarze sind der Polizeigewalt in diesem Jahr zum Opfer gefallen.

Der 18-jährige Michael Brown wurde in Ferguson (Missouri) erschossen.

Der 43-jährige Eric Garner starb auf Staten Island im Würgegriff eines New Yorker Polizisten.

Der 12-jährige Tamir Rice hantierte mit einer Spielzeugpistole, als ein Polizist in Cleveland ihn erschoss.

Der 28-jährige Akay Gurly ging nachts durch ein unbeleuchtetes Brooklyner Treppenhaus – und wurde erschossen.

{Früher nannten sie ihn Fat Al, er wog rund 140 Kilogramm und ausgebeulten Jogginghosen}

Reverend Sharpton ist in diesen Tagen die Hoffnung vieler schwarzer Menschen in Amerika. Weil Obama die Erwartungen, die sie in ihn gesetzt hatten, nicht erfüllen konnte. Noch immer ist ein Großteil der Weißen wohlhabend, ein Großteil der Schwarzen arm. Noch immer kämpfen Afro-Amerikaner gegen den tiefsitzenden Rassismus in den Institutionen. Seit den Tumulten in Ferguson ist der Reverend selbst für den Präsidenten zum Hoffnungsträger und Ratgeber geworden, der im Weißen Haus ein und aus geht. Er gilt als Versöhner und Spalter zugleich – nicht jeder mag seine Art, die Dinge zu benennen.

Sharpton ist aufgewachsen in Brooklyn

Al Sharpton ist aufgewachsen in Brooklyn. In Zeiten, als dieser Stadtteil New Yorks noch nicht hipp war, sondern rau. Seit Jahrzehnten kämpft Sharpton gegen Rassismus und Polizeigewalt. „Fat Al“ haben sie ihn genannt. Damals in den 80er und 90er Jahren, als er mit seinen rund 140 Kilogramm und ausgebeulten Jogginghosen Proteste in New York anführte. Es heißt, er beschimpfte schwarze Abweichler als „Yellow Niggers“. Irgendwann – niemand weiß so genau wie das passierte – wurde aus „Fat Al“ ein magerer Prediger-Politiker. „Ich habe mich mit den Zeiten bewegt und meine Herangehensweise geändert“, schreibt Sharpton in seinem Buch „The Rejected Stone“. Wer die Gesellschaft verändern wolle, dürfe keine Angst haben, „mit den Zeiten zu wachsen“. Als US-Präsident Obama vor zehn Tagen Experten aus dem Sicherheitsapparat, aus der Justiz und Gemeindevertreter geladen hatte, um über die Ereignisse in Ferguson zusprechen, saß Al Sharpton an der Seite von Vize-Präsident Joe Biden.

Zwischen „145 Grocery and Tobacco“ und „Kennedy Chicken and Biscuit“ und der 145stn Straße in Harlem führt eine Glastür in einen großen tristen Saal. Die graue Auslegeware ist speckig, die Telefone haben hier noch Schnüre. Am Montagabend versammeln sich etwa 50 Leute in dem Raum versammelt. Sie sitzen auf Stühlen, deren weinroter Bezug ausgeblichen ist. Einige junge Männer lehnen an der Wand. Sie alle haben ihre Erfahrungen mit Rassismus gemacht, wie jeder Afro-Amerikaner. Egal, wie behütet oder begütert er aufwächst. „Hey Brother“, begrüßen sie sich.

Reverend Sharpton ist an diesem Abend nicht dabei, ohnehin ist es kaum möglich, ihn persönlich zu treffen. Denn neben all seinem politischen Engagement moderiert er noch im Radio und Fernsehen und schreibt auf der NAN-Webseite einen Blog. Seine Tochter aber ist da, Ashley Sharpton. „Tragt euch in die Listen für die Busse ein“, fordert sie die Gäste auf. Unter ihnen ist auch Emerald Snipes-Garner. Die 22-Jährige erkennt sofort, wer das Video gesehen hat. Das, in dem ihr Vater auf Staten Island im Würgegriff eines Polizisten erstickt. Seine Tochter sieht ihm ähnlich. Emerald Snipes-Garner hat erlebt, was es heißt, in den Vereinigten Staaten schwarz zu sein. Im Zweifel bedeutet es, den Vater zu verlieren. Oder das eigene Leben. Routiniert spricht die 22-Jährige darüber. Von ihrer Mutter, Eric Garners Frau Esaw, hat sie eine Botschaft mitgebracht: „Sie will euch danken, Leute.“ Ihre Mutter sei froh über die Solidarität. Sie will, dass die Leute nicht aufhören zu kämpfen. Deshalb sind sie hier. Weil sie kämpfen wollen. Für Eric Garner und für sich selbst.

Die anderen Organisationen machen nicht mit. Sharpton lässt sich davon nicht abhalten

„Wie lange soll es den Cops denn noch erlaubt sein, die Leben junger schwarzer Männer zu nehmen, ohne Folgen?“, ruft ein Mädchen in rosafarbenem Kapuzensweater und blauer Trainingshose. Die Stimmen klingen durcheinander.

„Wir fahren mit der Familie von Eric Garner, mit der Mike-Brown-Familie, mit der Familie von Trayvon Martin“, ruft Sharptons Tochter. „Und ja, auch Tamir Rice‘ Familie kommt mit uns.“ Das ist es, was viele an Sharpton bewundern. Er hat Kontakte zum Weißen Haus, eine eigene allabendliche Fernsehshow – und trotzdem steht er noch in ihrer Mitte, ist einer von ihnen. „Wir haben keine Wahl als weiter zu kämpfen“, sagt er in seiner Predigt, „weil euer Kind das nächste sein könnte.“

Barack Obama hat mittlerweile eine Task-Force zur Überprüfung polizeilicher Regularien einberufen. Justizminister Eric Holder kündigte zudem das Ende des scharf kritisierten „racial profiling“ an. Kein Bundespolizist soll mehr auf Grundlage der Hautfarbe verdächtigen dürfen. Doch Obama kann sich nicht gänzlich auf die Seite der Protestler schlagen – und die Polizei zum Feind machen. Zumal es der Rechtstaat ist, der die Polizisten freigesprochen hat.

An der 145sten Straße liegt die Zentrale

An der 145sten Straße im Norden Manhattens sprechen Julia und Patrice ohne Pause. Die zwei Frauen sitzen hinter dem Empfangscounter der Zentrale des NAN. Beide haben ein Telefon am Ohr. „Ja, Mister, es fahren auch Busse in Newark ab“, versichert Julia gerade einem Anrufer. „Registrieren Sie sich auf unserer Internetseite“, rät Patrice einem anderen. „Da kann man sich für die Busse eintragen.“ Es sind noch fünf Tage bis zur geplanten Demonstration und ständig gibt es Anfragen. Wie viele Busse sie schon gefüllt haben? Pressesprecherin Jacklyn Johnson kann oder will keine Auskunft geben. „Es ist alles etwas kurzfristig“, sagt sie.

Al Sharpton steht mit seinem Versuch, den Marsch auf Washington der Bürgerrechtler um Martin Luther King von 1963 zu wiederholen, noch alleine da. Die traditionelle Vertretung der Afro-Amerikaner, die NAACP, hat sich dem Aufruf nicht angeschlossen und auch keine andere große Organisation. Sharpton lässt sich nicht bremsen. So wie er sich noch nie von der Meinung anderer abhängig gemacht hat. Er ist entschlossen, den nächsten Schritt zu tun: Politische Forderungen zum Kapitol zu tragen, in die Hauptstadt, zum mächtigen Kongress. Wolle man Veränderungen bewirken, doziert er, dürfe man nicht im „Moment“ steckenbleiben, das könne man nur mit „Movement“ erreichen, einer Bewegung. „Am Samstag“, verspricht er, „marschieren wir vom Moment zum Movement.“

Ob das gelingen wird? Sam Fulwood, Experte beim linken „Center for American Progress“, ist mehr als skeptisch. „Vergessen Sie Al Sharpton“, sagt er. Der Autor des Buches „Waking from a Dream: My Life in the Black Middle Class“ hält Erfolge, die an einem einzigen Tag errungen werden, für oberflächlich. Die Leute zeigten zwar jetzt ihre „enorme Frustration“ mit dem System. Allerdings klagten sie schon ewig über die Brutalität der Polizei. „Die Proteste machen noch keine Bewegung aus.“ Bewegung entstehe vielmehr dort, wo die Menschen leben, auch wenn sich die Aufregung gelegt hat. Deshalb nimmt Fulwood lieber eine andere historische Parallele zum Vorbild: die Busproteste in Montgomery (Alabama) 1955. Ebenfalls geführt von Martin Luther King hatte sich die schwarze Bevölkerung mehr als ein Jahr lang geweigert, auf den hinteren Plätzen in den Bussen Platz zu nehmen. Ein solidarischer Protest, nachdem Rosa Parks ihren Platz nicht für einen weißen Fahrgast räumen wollte – und dafür verurteilt worden war. Statt den Bus zu nehmen, liefen die Menschen zu Fuß, fuhren mit Fahrrädern oder bildeten Fahrgemeinschaften. Bis die Segregation per Gerichtsbeschluss verboten wurde. Fulwood sagt: „Auf lokaler Ebene können Polizisten so mit den Bürger umgehen, wie sie es tun.“ Dort müsse deshalb auch der Protest ansetzen. Zum Beispiel an der Urne, wenn der Posten des Staatsanwalts zur Wahl stehe. Damit beim nächsten Übergriff im Zweifel auch ein Polizist angeklagt wird.

In letzter Minute dreht sich der Wind doch noch

In Ferguson, wo Michael Brown starb, ist Sharptons Organisation nicht vertreten. Wie auch überall sonst im konservativen Heartland der USA. Das zeigt eine Karte des „National Action Network“. Dessen 80 Filialen, „Chapter“ genannt, verteilen sich auf Orte wie Morehouse in Louisiana, Eutaw in Alabama, Dekalb County in Georgia, Nashville in Tennessee aber auch Cleveland in Ohio. Das NAN ist überall dort präsent, wo die Mehrheit der Afro-Amerikaner lebt, die Chapter ziehen sich von Südstaaten aber bis nach New York hoch.

Am 23. Juli 2014, der Tag an dem Eric Garner in Brooklyn beigesetzt wurde, stand Al Sharpton auf der Kanzel der Bethel Baptist Church Reverend. „Wir sollten nicht so tun, als müssten wir hier sein“, klagte er vor den hunderten Menschen der Trauergemeinde. Diese Beerdigung, sagte er, „hätte nicht stattfinden dürfen.“ Später hielt er die Hand der Witwe, Esaw Garner. An seiner Schulter verbarg sie ihre Tränen. Auch als Michael Brown am 25. August in St. Louis beerdigt wurde, hielt der Pastor aus Harlem eine Trauerrede in der dortigen „Friendly Temple Missionary Baptist Church“. „Wir müssen von hier fortgehen und Dinge ändern“, mahnte Sharpton. Es war Sharpton, der Seelsorger, der immer gleich an der Seite derer war, die den Verlust erlitten hatten. Jetzt weichen sie nicht von seiner Seite.

Rote Rosen, eine Sonnenblume

Rote Rosen, eine Sonnenblume, ein paar bunte Sträuße stehen heute an der Stelle, an der Eric Garner gestorben ist. Ein bunter Fleck an einer trüben Ladenzeile in Tompkinsville auf Staten Island. „Lieber Gott“, steht auf einem großen weißen Blatt geschrieben, das an die Hauswand geheftet ist, „lass diesen Engel nicht umsonst sterben“. Am Dienstag hatte das „National Action Network“ an einem Amtsgebäude neben dem Fährterminal eine Mahnwache angesetzt. Auch nach mehr als einer Stunde ist außer ein paar Polizisten noch niemand gekommen. Über den Hudson River hatte es die Bewegung noch nicht geschafft.

Auch einen Tag vor dem Marsch auf Washington, wagte niemand zu sagen, was Amerika bevorsteht: Eine Demonstration unter vielen? Oder ein bedeutendes Ereignis? Am Morgen jedenfalls schien sich die Stimmung für den Marsch zu drehen. „Vielleicht ist Al Sharpton ja abgedreht, will sich nur wichtig machen“, sagte der Moderator der beliebten „Kane-Show“ im Washingtoner Radiosender „All News 99,1“. Doch es gehe um die richtige Sache, deshalb: „10 Uhr 30 an der Freedom Plaza!“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false