© /laif

Reise: Die tragischen Helden des Everest

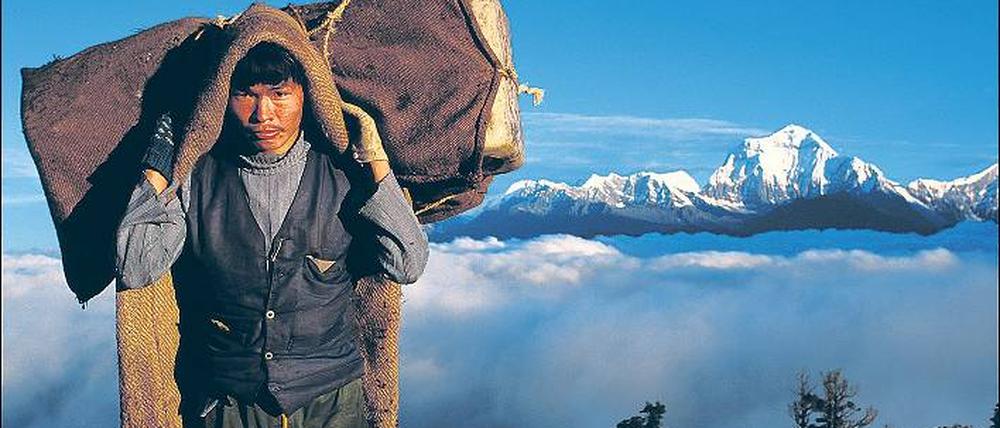

Das Volk der Sherpa in Nepal verkommt, fürchtet einer von ihnen. Eine Folge des Tourismus

Kazi Sherpa ist beunruhigt. Er weiß: Das, was sich da an den Hängen des Himalaja türmt, bedeutet Unglück. „Manche verbrennen Wacholder, um die Berge zu besänftigen.“ Doch das Unglück gedeiht allzu gut im Hochland Nepals. Die Sherpa, für ihr Wissen um die Natur ge- und berühmte Gebirgssiedler, füllen ihre Täler mit Müll. Hartplastik, Zellophan und Aluminiumpapier speisen die Deponien des Himalaja. „Viele machen sich über die Umwelt überhaupt keine Gedanken. Die Leute sind faul geworden“, sagt der Bergführer über sein Volk.

Der Müll kam mit den ausländischen Gästen, einer willkommenen Geldquelle für die meisten Hochlandbewohner Nepals. Die Touristen brachten nicht nur Ansehen, Entwicklung und Wohlstand für das Volk der Sherpa, das vor mehr als 500 Jahren aus Tibet über die Berge ins heutige Nepal zog. Die auf Abenteuer und neue Herausforderungen erpichten Besucher aus dem Westen förderten auch neue Bedürfnisse nach der zuvor unbekannten Warenwelt. Nach Flaschenwasser, Schokoriegeln und Fertigsuppen in der herrlichen Umgebung der Sherpa aus Fels und Eis. Von den Fremden blieb einiges zurück: Folien, Dosen und Plastikbecher. Kleine Haufen waren es zunächst, dann Hügel, mittlerweile ist es ein tonnenschweres Erbe. „Wanderwege halten die Sherpa meist sauber für die Touristen“, sagt Elisabeth Mackner vom Umweltprojekt Eco Himal. Aber dort, wo sie nicht hinkommen, nimmt man es mit dem Aufräumen nicht mehr so genau. Die nächste Schlucht liegt schon etwas abseits und wird kurzerhand zur Müllkippe.

Früher, erinnert sich Kazi Sherpa, hat es das alles nicht gegeben, etwa die Bierdosen und Kaugummis, die sich heute in den Vitrinen der Wanderhütten stapeln. Früher, das waren die Zeiten von Getreideschnaps und Hirsebrei, von Wollröcken und Fellhüten. Das war, bevor Extrembergsteiger Schlange standen am Rocksaum der „Mutter des Universums“, wie die Buddhisten der Berge den Mount Everest nennen.

Es war die Zeit vor Edmund Hillary. Der Neuseeländer brachte Flugzeugpisten und Hängebrücken ins unwegsame Hochgebirge. Geld und Technik sollten Hillary den Weg auf den Mount Everest (8848 Meter) bahnen. Und ein Sherpa-Träger half ihm dabei: Tensing Norkay. Als beide im Jahr 1953 dabei waren, den höchsten Punkt der Erde zu erklimmen, ging dies wie ein Weckruf durch das verschlafene Sherpaland.

Den Brücken und Flughäfen folgten Krankenhäuser und mehrere Dutzend Schulen, meist finanziert von ausländischen Spendern wie Hillary. Bildung und Wohlstand sickerten in die abgeschiedenen Bergtäler. Noch heute verehren die Sherpa den vor drei Jahren verstorbenen Hillary als „zweiten Vater“. Mehr noch: „Er ist wie ein Gott für uns. So viel hat er unserem Land gegeben“, sagt Kazi Sherpa.

Auch Hillarys Begleiter, Tensing Norkay, beschenkte die Sherpa. Er gab den früher von Wandertouristen eher abschätzig behandelten Helfern weltweites Ansehen als zähe, naturverbundene Bergkenner, an Sauerstoffarmut und Kälte in der Höhe angepasst. „Schneetiger“ werden die Sherpa nun oft genannt. Mit Stolz enthüllen sie ausländischen Gästen die erhabene Schönheit des Himalajas.

Angesteckt von den Everestpionieren, reisen Abenteurer und Naturverbundene in die lebensfeindlichsten Winkel Nepals. Waren es Anfang der 70er Jahre noch gerade mal rund 1400 Wandertouristen, kommen heute gut 32 000 jährlich, allein in die Everestregion. Wie wildes Kraut sprießen nun neue Berghütten, „Lodges“, aus dem Boden. Mit „Hot Shower“ und „Reggae Bar“ werben die Betreiber noch auf 4000 Meter. Wasserkraftwerke oder Solarzellen lassen Mikrowellen und Kühlschränke in entlegenen Tälern brummen. Das Abenteuer ist recht komfortabel geworden.

Auf dem „Everest Highway“, der Wanderautobahn Richtung Basislager, stauen sich im Frühjahr und Herbst die Trekkingkarawanen. Wie schon bei Hillary begleiten Sherpa die Wanderer. Sie tragen und führen. Sie erklären den Berg und seinen Charakter. Und sie verdienen gutes Geld, weiß Markus Herrmann vom Deutschen Alpenverein: „Wanderführer bekommen bis zu 50 US-Dollar täglich, bei Expeditionen deutlich mehr.“ Das bedeutet Reichtum in einem Entwicklungsland. Für Träger fällt weniger Lohn ab. Doch manche arbeiten sich bis zum Führer hoch.

Nicht nur die Sherpa wollen am Wohlstand teilhaben. Auch andere Volksgruppen aus dem Tiefland um Kathmandu suchen ihr Heil jetzt in den Bergen. Zwar liegt dort nicht ihre Heimat, doch sie sprechen meist besser Englisch als die Einheimischen. Das finden Touristen natürlich gut. „Die Konkurrenz ist sehr groß geworden“, sagt Kazi Sherpa. Bei den anspruchsvollen Expeditionen hätten Sherpa noch ein Monopol. Bei leichteren Hüttentouren sei das Verhältnis eher „fünfzig zu fünfzig“. Und es würden noch weniger Sherpa. Das Bergvolk verliert seine Domäne.

Kazi Sherpa missgönnt den Tiefland- Guides nicht das Geschäft. In der Hochsaison könnten die Bergbewohner allein die Touristenmassen ohnehin nicht bewältigen. Aber Sherpa seien einfach besser geeignet für die Welt aus Fels und Gletscher. „Ich habe Träger aus dem Tiefland gesehen, die die Höhe krank gemacht hat. Die mussten runter getragen werden.“ Offizielle Zahlen, die den Trend bestätigen, gibt es nicht. Doch auch der Ökologe Lhakpa Sherpa, ehemals Naturhüter im Everest-Gebiet, vermutet: „Die Zahl der Wanderunfälle wäre wohl geringer, würden nicht Menschen von außerhalb Touren führen.“

Mit Kultur und Sprache der Sherpa haben solche Wandergehilfen meist nichts zu tun. Trotzdem nennen sie sich Sherpa. Inzwischen ist das eine reine Berufsbezeichnung. Auch viele echte Sherpa können mit alten Traditionen nichts mehr anfangen. Vor allem die Jugendlichen tauschen die groben Kutten der Vorfahren lieber gegen schicke warme Daunenjacken. Schlechte Bildungschancen, das unbequeme Leben der Berge und nicht zuletzt der Lockruf des Geldes treiben sie ins Kathmandutal. Oder gleich ins Ausland.

Allein in New York City leben heute etwa 2000 Sherpa. Wolkenkratzer statt Felsgiganten. Ein Leben in Restaurantküchen oder Fabriken statt über den Kartoffeln am Steilhang. Ein Leben für Schokoriegel und Dosensuppe. „Sie verlieren nicht nur ihre kulturellen Gewohnheiten, auch ihre Sprache“, sagt Lhakpa Sherpa. Er selbst hat in den USA studiert und kam als einer von wenigen zurück – nach Kathmandu, nicht in die Berge.

Er macht sich heute große Sorgen um sein Volk dort oben. „Der Tourismus hat ihnen viel geschenkt, doch er brachte auch neue Regeln mit – die des Wettbewerbs“, erklärt er. Trekkingfirmen eröffnen nun Filialen, Reiseveranstalter bauen Komfortlodges mit Gipfelblick. „Reiche Ladenbesitzer und große Unternehmen von außerhalb verdrängen kleine Hüttenwirte. Das ist die größte Bedrohung für die Sherpa.“ Die Menschen jenseits der Touristenwege, die ihr Geld immer noch mit der Hacke aus dem Boden holen, bekommen immer weniger Geld für am Markt feilgebotenen Kartoffeln und Kohl. Sie verarmen.

Immerhin: Um den Müll kümmern sich nun einige Sherpa. Bei der Mission „Saving Mount Everest“ haben eben erst etwa 25 Profibergsteiger den heiligen Berg von dem gereinigt, was Touristen und Träger oben gelassen haben – und was die Gletscher ab und zu wieder ausspucken. Der alpine Putztrupp will Mitte Mai die Aktion wiederholen und der Mutter des Universums die „Würde wiedergeben“. Auch für die Würde ihres Berufsstandes und das Ansehen der Sherpa als Schützer der Berge besteigen sie den Everest. In Zukunft sollten Aluminium und Plastik in den Bergen getrennt und recycelt werden, fordern die Bergführer. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist in Arbeit.

Er wird reichlich spät kommen. Denn die Regierung hat in diesem Jahr eine Tourismuskampagne für Nepal initiiert. Die Besucherzahlen werden also wachsen. Mit ihnen die Müllberge.

Moritz Schröder

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false