© Katharina Schwarz

Der große kleine Unterschied: Warum eine geschlechtsspezifische Medizin wichtig ist

Männer und Frauen sind unterschiedlich - auch was Krankheiten und Reaktionen auf Therapien angeht. Doch geschlechtsspezifische Medizin führt ein Schattendasein.

Ein Herzinfarkt macht sich vor allem durch Brustschmerzen bemerkbar, die bis in den linken Arm ausstrahlen können.

Stimmt - doch gilt das oft nur für Männer.

Frauen zeigen eher Symptome, die von Übelkeit über Müdigkeit bis hin zu Schlafstörungen reichen.

In der Folge sterben Frauen häufiger an einem Infarkt, der zudem immer noch als typische Männerkrankheit gilt.

"Gendermedizin"

Das Beispiel Herzinfarkt ist das bekannteste, wenn es um die Bedeutung von Gendermedizin geht: der Berücksichtigung der biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Erforschung und Behandlung von Erkrankungen.

In Deutschland führt - ähnlich wie die altersspezifische Medizin - die geschlechtsspezifische Medizin noch immer ein Nischendasein - ungeachtet der Tatsache, dass zahlreiche Studien deren Bedeutung belegen.

Eine aktuelle US-amerikanische Untersuchung zeigt etwa, dass auch unsere Blutgefäße geschlechtsspezifische Unterschiede aufweisen könnten.

Wie Wissenschaftler im Fachblatt «JAMA Cardiology» berichten, altern die Gefäße von Frauen womöglich schneller als die von Männern. Zudem entwickelten sie früher im Leben Bluthochdruck.

Für seine Analyse wertete das Team um die Medizinerin Susan Cheng vom Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles knapp 145 000 Blutdruckmessungen aus, die über einen Zeitraum von 43 Jahren US-weit von 32 833 Studienteilnehmern im Alter von 5 bis 98 Jahren gesammelt wurden. Bluthochdruck ist oft das erste Warnsignal für kardiovaskuläre Erkrankungen.

Umso wichtiger ist es, Hinweise oder Muster für seine Entstehung und weitere Entwicklung zu erkennen.

Zum Beispiel Blutdruck

Die Mediziner fanden heraus, dass sich die Gefäßfunktionen bei Frauen anscheinend anders entwickeln als bei Männern. So zeigten sie zum einen deutlich früher Anzeichen für eine Hypertonie - eine Blutdruck-Erhöhung - , zum anderen beschleunigte sich diese auch schneller.

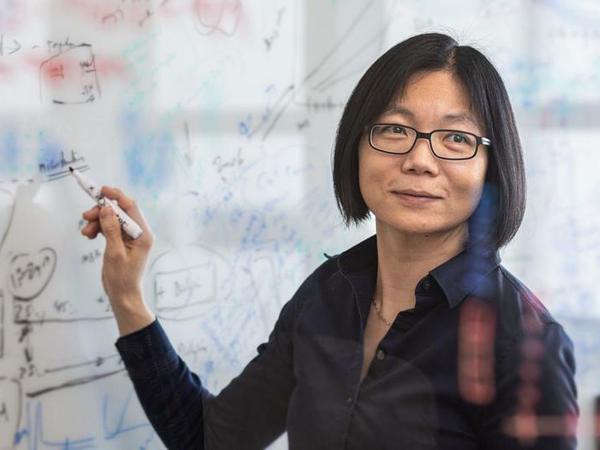

© Cedars-Sinai

«Das bedeutet, dass eine 30-jährige Frau mit hohem Blutdruck ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat als ein Mann mit hohem Blutdruck im gleichen Alter, wenn wir den Hypertonie-Grenzwert genau gleich festlegen, führt Hauptautorin Cheng aus.

Die Forschung bestätige nicht nur, dass Frauen eine andere Biologie und Physiologie als Männer hätten, sondern zeige auch, warum diese anfälliger für die Entwicklung bestimmter Arten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien - und das zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben.

Für Medizinerin Christine Albert vom Cedars-Sinai Medical Center ergibt sich aus der Studie vor allem eine Schlussfolgerung: «Sie ist eine weitere Erinnerung für Ärztinnen und Ärzte, dass viele Aspekte unserer kardiovaskulären Untersuchungen und Therapien speziell auf Frauen zugeschnitten werden müssen.

Ergebnisse von Studien, die an Männern durchgeführt wurden, lassen sich möglicherweise nicht direkt auf Frauen übertragen.»

Der Mann als Protpotyp

Eine Forderung, der sich Cathérine Gebhard anschließt: «In der Medizin gilt nach wie vor der Mann als Prototyp», stellt die Oberärztin an der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsspitals Zürich fest. So liege etwa der Frauenanteil in kardiovaskulären Studien in Europa zwischen 18 und 24 Prozent - obwohl beispielsweise 53 Prozent der Betroffenen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiblich seien. «Doch obwohl Frauen öfter daran leiden, gelten diese immer noch als typische Männerkrankheiten», so Gebhard.

Die Unterrepräsentation von Frauen in Pharmastudien habe deutliche Effekte: Frauen verteilten und bauten Medikamente im Körper anders ab, da sich Muskelmasse, Körpergewicht und -fett sowie Wasseranteil bei Männern und Frauen unterschieden.

Wirkstoffe und Dosierungsanleitungen für Arzneimittel basierten allerdings eben hauptsächlich auf Studien mit Männern. «Und schon im frühen Stadium solcher Untersuchungen werden männliche Zellen und männliche Versuchstiere bevorzugt», erklärt Gebhard. Die Folge: Frauen leiden anderthalb bis doppelt so häufig an Nebenwirkungen.

Historisch beruhe der geringe Frauenanteil in Studien auch auf dem Contergan-Skandal: Nachdem in den 1960er Jahren tausende Frauen, die in der Schwangerschaft das Beruhigungs- und Schlafmittel Contergan genommen hatten, Kinder mit Fehlbildungen zur Welt brachten, wurden sie zum Schutz von ungeborenem Leben lange Zeit von klinischen Medikamentenstudien ausgeschlossen.

Eine Entwicklung, die Kardiologin Gebhard für problematisch hält. «Wenn Medikamente nicht auch an Frauen getestet werden, gehen essenzielle Erkenntnisse über die möglichen Nebenwirkungen verloren. Diese Erkenntnisse werden dann erst nach der Zulassung erlangt, wenn auch Frauen das Medikament einnehmen.» Gleichzeitig sei die Medizin lange vor allem in höheren Positionen ein männerdominiertes Fach gewesen, was sich auch bei der Erstellung von medizinischen Leitlinien auswirkte.

Testosteron - unterschiedlich bei Frauen und Männern

Für Gebhard zeigt die US-amerikanische Studie einmal mehr, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gebe, die medizinisch berücksichtigt werden müssten. Tatsächlich gibt es viele Beispiele für diese eben nicht so kleinen Unterschiede. So leiden Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen, zeigen Differenzen in der Tumorbiologie und in der Resonanz auf Schmerzmittel.

Eine andere aktuelle Studie verweist auf die unterschiedliche Wirkweise des Sexualhormons Testosteron bei Frauen und Männern. Die entsprechende Untersuchung der Universität von Cambridge schlussfolgert aus den genetischen Informationen von 425 097 Teilnehmern, dass die Regulation von Testosteron bei Männern und Frauen jeweils eine unterschiedliche genetische Basis hat.

Doch nicht nur das: Während bei Frauen ein genetisch erhöhter Testosteronspiegel ein um 37 Prozent größeres Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes bedeute, senke dieser das Diabetes-Risiko für Männer um 14 Prozent, berichten die Forscher im Fachblatt «Nature Medicine».

Auch dieses Beispiel zeigt: «Gendermedizin ist keine Frauenmedizin», wie Cathérine Gebhard betont. Es gebe viele Erkrankungen wie Osteoporose, Essstörungen oder Depressionen, die eher Frauen zugerechnet und bei Männern entsprechend selten erkannt und behandelt würden.

Auch Männer werden benachteiligt

«In allen Altersstufen begehen Männer öfter Suizid als Frauen», ergänzt Amma Yeboah. Trotzdem würden im klinischen Alltag eher Frauen mit Depression als wichtigstem Risikofaktor für den Suizid behandelt, so die Psychiaterin, die an der Universität Köln als Gastdozentin zu «Gender & Gesundheitsverhalten» forscht und lehrt.

Die Frage sei, worin sich dieses Paradoxon begründe: «In der Praxis werden Männer wahrscheinlich wegen atypischer Darstellung der Depression benachteiligt.» Yeboah schließt: «Das bedeutet, dass wir unsere diagnostischen und therapeutischen Werkzeuge präzisieren müssen.» Eben jene Werkzeuge könne die geschlechtsspezifische Medizin an die Hand geben.

Dabei, so Yeboah, sei es allerdings wichtig, dass die Binarität der Geschlechter - also die Annahme, dass es nur zwei Geschlechter gibt - nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspreche: «Chromosomen stellen nur eine Ebene bei der Frage des Geschlechts dar, dazu kommen ebenso die Organ-, Hormon-, Stoffwechsel- und schließlich die sozialpsychologische Ebene.» Die Kategorisierung in Mann und Frau werde in Zukunft anders aussehen: «Anstatt binär werden wir Geschlecht als Spektrum sehen.»

Eine geschlechtsspezifische Medizin bedeute in diesem Kontext auch eine präzisere Medizin. «Sie erlaubt eine individualisiertere Behandlung, die über die Versprechen der personalisierten Medizin herausgeht», erklärt die Medizinerin.

Denn während sich diese vor allem auf Genome konzentrierte, beziehe die Gendermedizin soziale Faktoren mit ein. «Die biologischen Aspekte eines Menschen lassen sich nicht von den sozialen trennen», unterstreicht sie. Umso wichtiger sei es, die geschlechtsspezifische Medizin verpflichtend und interdisziplinär in die medizinische Ausbildung einzubetten.

Mehr Komplexität akzeptieren

Das Interesse dafür sei in jedem Fall vorhanden, sagt Yeboah. Ihre Lehrveranstaltungen zum Thema seien regelmäßig überfüllt. Wohl auch, weil solche eher die Ausnahme sind in Deutschland. So gibt es allein an der Berliner Charité ein Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin. «Hierzulande ist die Theorie der Medizin noch eher traditionell», beschreibt Yeboah. Das sei nicht zuletzt auch eine immer noch wirkende Stagnation der medizinischen Forschung als Folge des Nationalsozialismus mit seiner Fokussierung auf Auslese.

Insgesamt müsse die geschlechtsspezifische Medizin Teil von Forschung, Klinik und Lehre werden und das in allen medizinischen Disziplinen, bilanziert Cathérine Gebhard. In der Schweiz haben die Universitäten Zürich und Bern daher einen Weiterbildungsstudiengang zu geschlechtsspezifischer Medizin («Sex- and Gender-Specific Medicine») eingerichtet, dessen Programmleitung Gebhard vorsitzt. Er startet im Mai dieses Jahrs und richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie Personen mit einem Masterabschluss in Medizin oder einem verwandten Bereich - ein erster Schritt zu einer weiteren Etablierung genderspezifischer Medizin.

Für Amma Yeboah ist der nächste Schritt sowohl in der Medizin als auch in der Wissenschaft an sich, Menschen als komplexe Systeme zu betrachten und nicht als komplizierte: «Die Zukunft der Medizin wird davon abhängen, ob wir es lernen, komplexer zu denken - weil wir es einfach sind.» ( Alice Lanzke, dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false