© Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien, NL 67

Historie der Liebesbotschaft: Von Uropas "Herzliebchen mein" bis zum SMS-Date

Der Liebesbrief ist nicht mehr das, was er war. Schlimm? Beileibe nicht. Was Urgroßvater schrieb, würde uns kaum das Herz erwärmen.

„Mein Athmen geht schwer, in mir zittert und siedet alles ... komm mir zu Hilfe.“ Nein, der Schreiber dieses Briefes ist nicht erkrankt. Es ist Ottokar Hanzel*, der 1907 so sein Begehren seiner Verlobten gegenüber beschreibt. Heute wäre die Ausdrucksweise, ob im Brief oder als SMS, wohl aus der Zeit gefallen.

Geheime Liebesbotschaft unter der Briefmarke

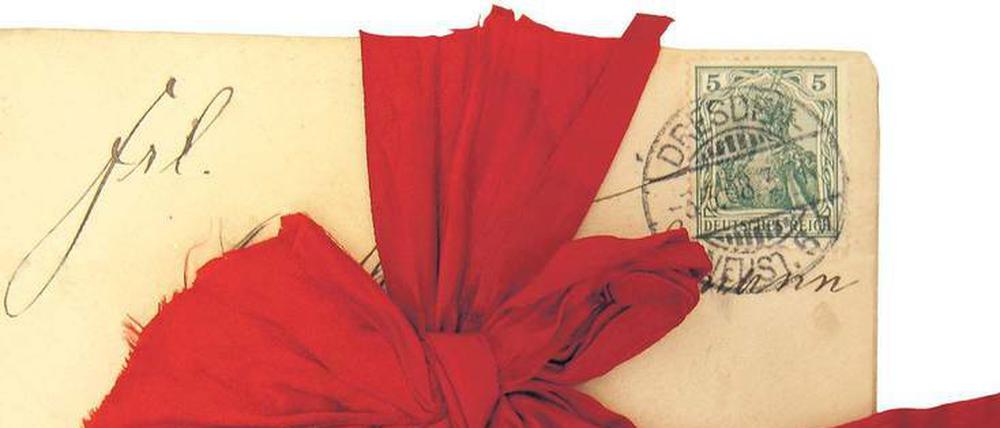

Tausende Liebesbriefe, überwiegend aus dem bürgerlichen Milieu und aus der Sammlung „Wiener Frauennachlässe“, haben die Historikerinnen Ingrid Bauer von der Universität Salzburg und Christa Hämmerle von der Universität Wien gelesen. Ihre Erkenntnisse darüber, wie sich die Korrespondenz von Liebespaaren über 150 Jahre verändert hat, haben sie in dem Sammelband „Liebe schreiben“ zusammengetragen. Dabei faszinierte die Forscherinnen nicht nur der Inhalt der Briefe, sondern auch deren Gestaltung. Manche sind in schönster Schrift verfasst, mit Schmuckbändern zusammengehalten, so kostbar waren sie für die Besitzerin. Und mitunter versteckte sich die eigentliche Liebesbotschaft sogar unter der Briefmarke – wenn in der Anfangsphase einer Beziehung diese noch geheim gehalten werden sollte. So schreibt ein Rudi seiner geliebten Lillinko dort in winziger Schrift: „Ich möchte dich schon so gerne küssen.“

Der Liebesbrief, das lehrte die Lektüre die Forscherinnen, ist ungemein vielfältig und individuell, aber vor allem geprägt von der Zeit, in der er entstand – sowohl in der Sprache als auch in den Vorstellungen über Liebe und Zusammenleben.

Liebesbriefe als Zeugnis und Stütze einer Ehe

Die Briefe zwischen Ottokar Hanzel und seiner Frau Mathilde Hanzel-Hübner sind einer der umfangreichsten Nachlässe der Wiener Sammlung. Sie lernten sich im Klassenzimmer kennen. Er, der Lehrer, bereitete sie als Schülerin auf das Abitur vor, als sie sich ineinander verliebten. Hanzel-Hübner ist für das beginnende 20. Jahrhundert äußerst emanzipiert. Sie engagiert sich in der Frauen- und Friedensbewegung und erkämpft sich das Recht, zu studieren und Lehrerin, schließlich sogar Direktorin einer Schule zu werden. Auch nach der Geburt zweier Kinder arbeitet sie weiter. Ihr Mann unterstützt und akzeptiert sie als gleichwertige Partnerin im Beruf. Die Arbeit durchwirkt ihr Schreiben und ist ein verbindendes Element ihrer Ehe.

Das ist eine Ausnahme: Längst nicht alle Männer wünschen sich in dieser Zeit eine berufstätige Frau. Es ist oft wie beim Komponisten Gustav Mahler, der seiner Geliebten, als diese selbst musizieren möchte, brüskiert schreibt: „Wie stellst Du Dir so ein componierendes Ehepaar vor? Hast Du eine Ahnung wie lächerlich und später herabziehend so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss?“

© Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien, NL 76 I.

Und doch ist auch Hanzels Rollengefüge in anderen Lebensbereichen für die damalige Zeit typisch. Noch vor der Ehe versteht er sich als Familienoberhaupt und erteilt selbstbewusst Ratschläge, wie Hanzel-Hübner und ihre Schwestern mit dem Erbe des Vaters umgehen sollten – nämlich sparsam. Es kommt zur Krise, als seine Frau zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, ohne ihn um sein Einverständnis zu fragen, einer Familie Geld leiht. Er, Landsturm-Hauptmann, reagiert gekränkt und eifersüchtig auf den Mann der Familie. „Er verkörperte die soldatische Männlichkeit“, sagt Hämmerle. Hanzel-Hübner versucht per Brief zu beschwichtigen: „... denk an und zerstöre nicht, was wundervoll und herrlich in unserem Besitz war: das gegenseitige völlig hingebungsvolle Vertrauen.“ Der Brief wird in Zeiten der Trennung zum Medium, das Familienleben miteinander auszuhandeln und Konflikte auszutragen.

Wollust auf Papier

Im ausgehenden 19. Jahrhundert ist der Brief die einzige Möglichkeit und sozial akzeptierte Form der Eheanbahnung. Mann kann die Auserwählte nicht einfach auf einen Latte macchiato treffen. Sie schreiben einander erst einmal, romantisch und zugetan, „Herzliebchen mein“ oder „Schon lange liebt ich heiß und innig dich, bevor ich’s wagte, dir’s zu offenbaren.“ Was schwärmerisch und mithin schwülstig klingt, ist, so beteuern die Schreiber, wahres Gefühl.

In den Briefen dieser Zeit „war das ganze sexuelle Verlangen oft verdichtet auf einen Kuss als anerkanntes und sagbares Intimitätsritual“, schildert Bauer. Oder aber das Begehren wird als „willkommenes Unanständiges“ zwiespältig beschrieben. „Du, Bösewicht, Du, Schlimmer, Du.“ Was noch anständig ist und mit der christlichen Religion vereinbar, fragen sich die Liebespaare in den Korrespondenzen manchmal gegenseitig.

Schon früh bilden sich deshalb Metaphern aus, mit denen der Wunsch nach körperlicher Vereinigung diskret angedeutet wird. Die Wollust ist ein Feuer, eine innere Glut, ein Verschmelzen und auch ein Hunger: „Auffressen täte ich dich“. Der Geschlechtsverkehr aber bleibt oft eine Leerstelle, etwa als Ottokar Hanzel auf den ersten Sex anspielt: „Dichter Wald um uns. Kannst du es fassen, Geliebte? Ich werde dich küssen, ich werde … (ich darf’s nicht sagen).“

Mit den sechziger Jahren weicht die Scham, über körperliche Liebe zu schreiben. Auch das „Masterszenario Ehe“ steht nun infrage, erklärt Bauer. „Mit der gesellschaftlichen Modernisierung und mit dem kulturellen Aufbruch durch ,1968‘ beginnt eine intensive Suche nach neuen Modellen, auch in den Briefen.“ Die Beziehungen werden brüchiger, weil neue Formen des Zusammenlebens, die heute „Ehe ohne Trauschein“, „Partnerschaft“ oder „offene Liebe“ heißen, damals weder Vorbilder noch Namen haben.

Die Medien prägen die Vorstellung von der Liebe

In dieser Zeit treffen die 16-jährige Karola Schmidt und der 19-jährige Gernot Mehring aufeinander. Geprägt durch den gesellschaftlichen Diskurs wird ihre erste Beziehung vor allem zu einer Suche nach der eigenen Identität und zu einem Erkunden der eigenen Erotik. „Heirate mich bloß nicht. Ich bin schrecklich, ekelhaft, sadistisch und pervers“, macht Mehring ironisch seinen Standpunkt in einem Brief klar. Schmidt dagegen sieht sich, einem romantischen Ideal folgend, schon in einer späteren Ehe mit ihm. Vor allem aber ist sie mit ihrem eigenen Liebesempfinden beschäftigt und der Frage, was sein darf und was nicht: „Ist es richtig, wenn ich Dich aktiv und manchmal vielleicht stürmisch lieb habe, oder soll ich ganz passiv bleiben?“ In den Frauenzeitschriften liest sie von Sexualpraktiken und den Gefühlen, die eine Frau beim Höhepunkt überkommen. „Diese mediale Einbettung der Vorstellungen von der Liebe ist in dieser Form neu und reicht bis heute fort“, sagt Bauer. Für Schmidt werden die Erwartungen zur Belastung, zumal ihre Eltern sie ermahnen, sie solle sich hüten wie eine Kostbarkeit. Das Liebesleben erfüllt das Paar nie gänzlich. Beide trennen sich nach anderthalb Jahren. Heute sind sie anderweitig verheiratet, aber schreiben einander noch – wenn auch keine Liebesbriefe mehr.

Den Hanzels haben die vielen hundert Briefe, die sie sich im Laufe der Jahre schrieben, die Ehe gestützt. Auch die Krise während des Zweiten Weltkriegs konnten sie schreibend meistern. „Liebesbriefe stabilisieren die Beziehung, indem sie einen gemeinsamen intimen Erlebnisraum schaffen und Erlebtes intensivieren“, erklärt die Germanistin Eva-Lia Wyss von der Universität Koblenz-Landau.

SMS fürs Profane, Briefe für das große Gefühl

Heute muss die romantische Nachricht in eine SMS oder ein WhatsApp-Format passen. Was bleibt da noch vom Liebesbrief übrig? Die Botschaften sind in Länge und Ton knapper und direkter geworden, so viel steht fest. Und doch sind viele Metaphern, etwa von der glühenden Liebe, geblieben. Wie vor hundert Jahren erscheint es vielen bis heute romantischer, Sexuelles zu umschreiben als anatomisch zu sezieren, obwohl das kein Tabu mehr wäre. „Und trotzdem sind die sprachlichen Codes im Liebesbrief bis heute reglementiert“, sagt Hämmerle. „Ein romantisches Abendessen zu zweit bei Kerzenschein ist immer noch der Klassiker der Liebeserklärung.“ Von einem Aussterben des Liebesbriefes sprechen die Historikerinnen jedenfalls nicht. Im Gegenteil: „Alltägliches wird heute im Medienmix am Telefon oder im Chat abgehandelt“, glaubt Bauer, „daher läuft die schriftliche Form wieder mehr auf den reinen Liebesbrief zu.“

*(Die Namen der Briefeschreiber sind Pseudonyme.)

© Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien, NL 1.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false