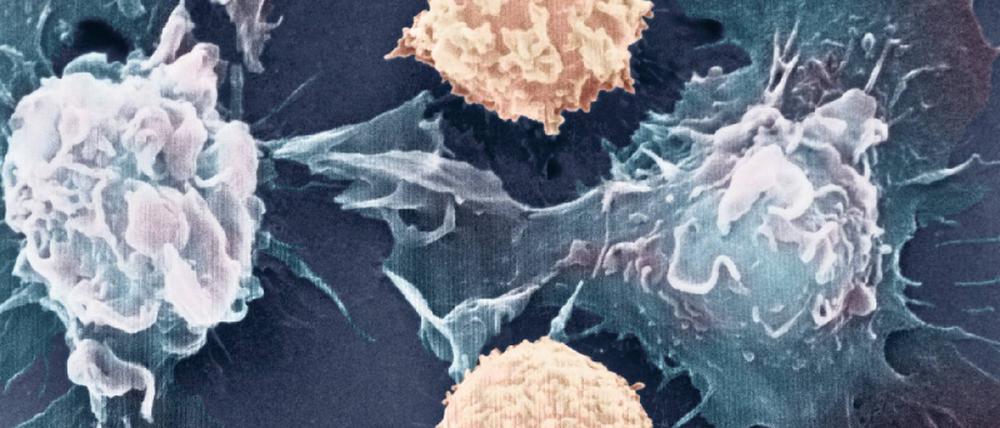

© mauritius images

Krebstumore: Stumme Zeugen

Stillgelegte Gene sind am Entstehen von Krebs beteiligt. Das kann die Behandlung von Tumoren verändern.

Entartung ist ein furchtbares Wort. Aber es beschreibt anschaulich, was mit Zellen passiert, die zu viele Fehler im genetischen Code angesammelt haben. Betreffen diese Mutationen eine Reihe wichtiger Gene, dann geht das normale Programm der Zelle verloren. Sie achtet nicht mehr auf ihre Umgebung, beginnt sich unkontrolliert zu teilen und wird so zur Tumorzelle. Inzwischen ist aber klar: Mutationen in den Genen sind nur eine Ursache für den katastrophalen zellulären Alleingang. Eine andere sind Fehler in der Regulation der Gene, der Epigenetik – und die lassen sich im Grunde rückgängig machen. Die neue Sicht auf den Krebs verändert nun auch die Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen.

Obwohl alle Zellen im Körper dieselben genetischen Informationen tragen, gibt es im Körper ganz unterschiedliche Zelltypen, wie etwa Muskelzellen, Herzzellen oder Fettzellen. Das liegt daran, dass die Zellen nur die Gene einschalten, die zu ihrem Profil passen. Die anderen schalten sie aus, indem sie die Region, in der das Ablesen so eines Gens beginnt, mit einem kleinen chemischen Anhängsel, einer Methylgruppe, markieren.

Wie viele Methylgruppen das Erbgut einer Zelle hat, ist also auch ein Maß dafür, wie viele Gene in der Zelle ausgeschaltet sind. Wissenschaftler fanden heraus, dass dieses Muster sich bei Krebszellen von dem gesunder Zellen unterscheidet. Ähnlich einer klassischen Mutation kann die Veränderung der Methylierung Tumorsuppressorgene lahmlegen. Das sind wichtige Gene, die Zellen vor einer Entartung schützen. Umgekehrt können auch Gene aktiviert werden, die dazu führen, dass die Zelle sich stärker teilt. „Das ist so, als würde die Zelle ihre Erinnerung verlieren. Dann weiß eine Leberzelle nicht mehr, dass sie eine Leberzelle ist, und beginnt, sich unkontrolliert zu teilen“, sagt Renato Paro von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

Veränderungen in der Epigenetik genauso folgenschwer wie Mutationen

Lange galten die epigenetischen Veränderungen aber nur als Folge der Krebserkrankung. Inzwischen sehen Forscher in ihnen auch eine Ursache. So hat Heinrich Leonhardt von der Universität München Mäuse untersucht, bei denen ein Eiweiß namens DNS-Methyltransferase defekt ist. Normalerweise überträgt dieses Enzym Methylgruppen auf das Erbgut in den Zellen. Ist es defekt, verliert die DNS Methylgruppen. In einer Veröffentlichung im Fachmagazin „Science“ konnte Leonhardt 2003 zeigen, dass diese Mäuse zwar ohne erkennbare Defekte geboren werden, aber schon nach wenigen Monaten aggressive Tumoren entwickeln. Schon damals schlossen die Forscher, dass Veränderungen in der Epigenetik genauso folgenschwer sein können wie Mutationen.

Andere Untersuchungen bestätigen den Zusammenhang. Christoph Plass vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg erforscht, wann die Methylierungsmuster bei Krebserkrankungen sich verändern. Dafür hat er in regelmäßigen Abständen das Erbgut von genetisch veränderten Mäusen untersucht, die an Leukämie erkranken. Schon drei Monate nach der Geburt konnte Plass die ersten krebstypischen Veränderungen in der Methylierung der Mäuse-DNS feststellen. Anzeichen der Krankheit traten erst zehn Monate später auf.

Damit sei zwar nicht bewiesen, dass dasselbe beim Menschen gelte, sagt Plass. Dennoch ist er überzeugt, dass beim Menschen epigenetische Veränderungen zu den ersten Anzeichen einer Krebserkrankung gehören. Auch Michael Lübbert, Krebsforscher an der Uniklinik Freiburg, sieht epigenetische Veränderungen als entscheidenden Schritt bei der Krebsentstehung. Das frühe Auftreten dieser Veränderungen zeige, dass sie biologisch bedeutsam seien.

Und es macht sie für die Erkennung von Krebs interessant. Möglicherweise könne ein frühzeitiger Methylierungstest bei Risikopersonen Hinweise auf das Entstehen einer Krebserkrankung geben, sagt Plass. Die Berliner Firma Epigenomics hat gerade einen ersten solchen Test zur Darmkrebsfrüherkennung auf den Markt gebracht. Dabei wird eine methylierte Version des Gens Septin 9 im Blut nachgewiesen. Die DNS werde von den Tumorzellen im Darm abgegeben, sagt Achim Plum von der Firma Epigenomics. Warum ausgerechnet dieses Gen bei Darmkrebs so häufig methyliert ist, ist noch nicht klar. „Wir haben das Gewebe von Darmtumoren und gesundes Gewebe systematisch verglichen und in mehr als 90 Prozent der Tumoren eine methylierte Version von Septin 9 nachgewiesen, beim gesunden Gewebe hingegen nicht“, sagt Plum.

Nicht nur ein Weg führt zum Tumor

Bisher ist der Test allerdings nur an Patienten erprobt worden, von denen eine Krebserkrankung bekannt war. Die Ergebnisse einer ersten prospektive Studie, bei der eine typische Screeningpopulation untersucht wird, sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Peter Bauerfeind, Gastroenterologe am Universitätsspital Zürich, ist deswegen noch vorsichtig. „Es hat schon viele Studien gegeben, die bei einigen tausend Leuten hervorragende Ergebnisse gezeigt haben und bei einer prospektiven Studie mit 10 000 Leuten sind die Ergebnisse dann eine Katastrophe gewesen“, sagt er. Das habe leider die Erfahrung gezeigt. Sollten die Daten aber bleiben, wie sie sind, sei der Test eine gute Alternative zum gängigen Hämoccult-Test, bei dem Blut im Stuhl nachgewiesen wird.

Epigenetische Tests gelangten zwar zunehmend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber sie könnten genetische Tests sicher nicht ablösen, betont Lübbert. Eine bestimmte Mutation im Gen BRCA1 erhöht zum Beispiel das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Untersuchungen amerikanischer Ärzte haben ergeben, dass von zehn Frauen, die diese Mutation tragen, bis zu ihrem 80. Lebensjahr acht bis neun Frauen an Brustkrebs erkranken. Und auch Plum weist darauf hin, dass es eben nicht nur einen Weg zum Tumor gebe. Was man hinterher als Krebserkrankung sehe, sei das Zusammenkommen von genetischen und epigenetischen Einflüssen.

Jeder Tumortyp habe wahrscheinlich seine eigene Signatur, glaubt auch Monika Hegi. Für die Krebsforscherin vom Universitätsspital Lausanne haben die Erkenntnisse auch handfeste Auswirkungen auf die Therapie von Patienten. Bereits im Jahr 2000 war gezeigt worden, dass in bestimmten Hirntumoren ein Reperaturenzym namens O6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase (MGMT) häufig methyliert und dadurch ausgeschaltet war. Patienten, bei denen das Enzym methyliert ist, reagieren besser auf bestimmte Krebsmedikamente, die Fehler in die DNS einbauen und die Zellen dadurch in die Apoptose, den geregelten Zelltod, treiben.

In einer klinischen Studie konnte Hegi nachweisen, dass Patienten, bei denen MGMT methyliert war, von einer Therapie mit dem Medikament Temozolomid profitieren. Ihre Überlebensrate stieg im Schnitt um etwas mehr als ein halbes Jahr. Patienten, bei denen das Gen nicht methyliert war, nützte das Medikament dagegen nicht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false