© Martin Hammerschmidt/ZIB

Mathe und Photovolatik: Elektronen als Grenzgänger

Was passiert an den Grenzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Politiker, sondern auch die Entwickler von Solarzellen.

Was passiert an den Grenzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Politiker, sondern auch die Entwickler von Solarzellen: Sie wollen wissen, wie die vom Licht aus ihren Strukturen herausgelösten Elektronen die Grenze zwischen verschiedenen, sehr dünnen Schichten überwinden, aus denen solche Photozellen normalerweise bestehen. Beeinflusst dieser Grenzübertritt doch erheblich, wie viel elektrischen Strom die Solarzelle schließlich liefert. Wenn Matthias Liero vom Berliner Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik diesen Prozess mit mathematischen Formeln unter die Lupe nimmt, hilft er beim Verbessern der Photovoltaik. Und zeigt einmal mehr den wichtigen Beitrag, den Mathematik für die Energiewende leistet.

Hintermüller interessiert sich, wie das Sonnenlicht möglichst optimal auf eine sogenannte Konzentratorzelle trifft

Und das tun die Matheon-Forscher in sehr unterschiedlichen Bereichen, die beim Einfangen des Lichts beginnen und beim Entstehen elektrischen Stroms noch lange nicht enden. Weierstraß-Direktor und Professor der Berliner Humboldt-Universität Michael Hintermüller interessiert sich zum Beispiel dafür, wie das Sonnenlicht möglichst optimal auf eine sogenannte Konzentratorzelle trifft. Die Konstrukteure wollen dazu eine Art Linse nutzen, die ähnlich wie das Glas einer Brille das einfallende Licht bündelt und so mehr Strahlung und damit Energie auf eine Solarzelle bringt. Allerdings besteht eine solche Sonnenzellen-Linse nicht aus Glas, sondern zum Beispiel aus Wasser und Silikon-Öl. Weil die Sonne im Laufe eines Tages über den Himmel wandert, registriert ein kleiner Sensor, aus welcher Richtung die meiste Strahlung kommt. Elektroden können die Grenze zwischen den beiden Flüssigkeiten dann so ausrichten, dass die Linse möglichst viel Licht senkrecht auf die Photozelle lenkt und die Ausbeute erhöht. Die mathematischen Modelle für diese aufwändige Steuerung entwickelt Hintermüller.

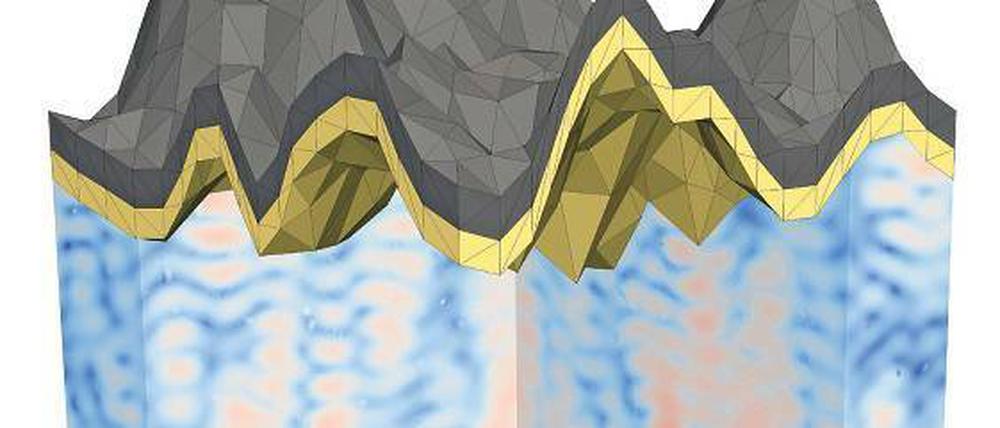

So ausgerichtet und gebündelt treffen die Sonnenstrahlen dann auf die eigentliche Solarzelle, die Licht in elektrischen Strom umwandelt. Damit das möglichst gut klappt, beschäftigt sich die Matheon-Mathematikerin Barbara Wagner mit den Solarzellen selbst: „Unsere Mathematik ermöglicht ein virtuelles Mikroskop, mit dem wir in die Solarzelle hineinschauen“, erklärt die Wissenschaftlerin vom Weierstraß-Institut.

Damit dieses Mikroskop auch gute Bilder liefert, lässt Wagner die Ergebnisse einfließen, die Materialwissenschaftler bei den Analysen einzelner Komponenten solcher Photozellen zum Beispiel am Helmholtz-Zentrum Berlin erhalten. Im Gegenzug helfen ihre mathematischen Modelle den Kollegen beim Verbessern ihrer Werkstoffe. Im Idealfall kann die Mathematik so die Eigenschaften neuer Materialien vorhersagen und ermöglicht damit eine viel gezieltere Suche nach Verbesserungen als bisher.

„Manche Faktoren können stark variieren, haben aber auch dann keinen großen Einfluss auf das Ergebnis“

Oft genug aber haben die Mathematiker keine exakten Messwerte, mit denen sie ihre Differen- tialgleichungen für die mathematischen Modelle füttern können. Treten solche Messungenauigkeiten dann auch noch bei verschiedenen Eigenschaften auf, verringert sich die Vorhersagekraft der eigentlich exakten Gleichungen weiter. Für einen Laien mögen solche Situationen aussichtslos aussehen. Nicht so für Michael Hintermüller. Er schaut sich in solchen Fällen an, wie sich Schwankungen bei bestimmten Faktoren auf das Ergebnis seiner Gleichungen auswirken: „Manche Faktoren können stark variieren, haben aber auch dann keinen großen Einfluss auf das Ergebnis“, erklärt der Mathematiker. Bei anderen Eigenschaften dagegen können schon kleine Schwankungen große Veränderungen nach sich ziehen. Mit den Mitteln der Statistik kann der Forscher solche Unterschiede analysieren und wichtige Hinweise an die Materialwissenschaftler liefern, welche Eigenschaften der Solarzellen sie zum Beispiel bearbeiten sollten und welche weniger wichtig sind.

Besondere Schwierigkeiten hat Matthias Liero mit den organischen Solarzellen, die völlig neue Anwendungen wie zum Beispiel Aufbringen auf der Kleidung erlauben sollen. „In diesen Zellen muss ein Elektron von einem Molekül zum nächsten springen, was vergleichsweise viel Energie erfordert“, erklärt der Mathematiker. Wird ein organisches Material wärmer, steckt mehr Energie drin und die Elektronen können ein wenig besser zu den Nachbarmolekülen springen. Dadurch fließt der elektrische Strom ein wenig stärker, der seinerseits das Material weiter aufwärmt. Dadurch können die Elektronen noch besser springen und der Prozess verstärkt sich eine Zeitlang selbst.

Der Fluss der Elektronen lässt sich unter diesen stark wechselnden Bedingungen allerdings nur sehr aufwändig modellieren. Daher entwickelt Liero ein Modell für die positive Rückkopplung selbst und bekommt damit die für Mathematiker widerspenstigen organischen Materialien besser in den Griff.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false