© Maurice Branger / Roger-Violle

Kultur: Der Schrecken der Moderne

Kriege kommen näher. Und Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ ist wieder ein Buch der Stunde.

Der Erste Weltkrieg wirft seine Schatten voraus. Das klingt ein wenig absurd, denn eigentlich wirft er diesen langen, hundertjährigen Schatten der seitdem vergangenen Zeit noch immer hinterher. Spätestens seit den Balkankriegen der 1990er Jahre sind die Erinnerung und manch’ alte Gespenster wieder präsent.

Jetzt aber steht das Jahr 2014 bevor – und damit das Dezenniums-Jubiläum jener Umwälzung in Europa, in Afrika und Teilen Asiens, die sich wie nichts zuvor schon im Namen als globales Ereignis verstand. Luftkrieg, Materialschlachten, Giftgas, diese bis dahin nicht gekannten Techniken der Massenvernichtung hatten zwischen 1914 und 1918 ihre Premiere.

In Großbritannien und Frankreich gilt der Erste Weltkrieg bis heute noch als la Grande Guerre, the Great War. Der Vater nicht mehr aller Dinge, aber doch mit allen blutigen Folgen die Grundlage des modernen Europas.

Natürlich wird man das reichlich bedenken. In Berlin plant das Deutsche Historische Museum eine große Schau zum großen Krieg. Leipzig, schon vor 200 Jahren der Ort einer „Völkerschlacht“, will Karl Kraus’ grandios apokalyptisches Weltkriegsdrama „Die letzten Tage der Menschheit“ wieder einmal wagen, weitere Häuser werden mit Lesungen folgen. Das Deutsche Theater Berlin (DT) widmet gar seine ganze neue Spielzeit dem Motto „Demokratie und Krieg“.

Der Slogan soll wohl anzeigen: Beide, die Demokratie und der Frieden sind heute bedroht. Seit dem kriegerischen Zerfall Jugoslawiens, seit Nine Eleven, Afghanistan, Irak und jetzt Syrien ist der Krieg, der für die Deutschen nach 1945 so undenkbar fern erschien („Nie wieder!“), uns unheimlich nähergerückt. Und selbst der fabelhafte Erfolg einer so feuilletonistisch-geistreichen Revue des Jahres 1913 im gleichnamigen Buch von Florian Illies – er verdankt sich wohl auch dem Vorschein bereits jener magisch dämonischen Ziffer des Folgejahres.

Die Katastrophe von einst, der etwa 20 Millionen Menschen zum Opfer fielen und in deren Trümmerkulisse in Wien, Berlin und Moskau drei Kaiserreiche versanken, diese Katastrophe entfacht als Zeitenwende tatsächlich einen dunklen, magnetischen Zauber. Ganz anders als der Hitlerkrieg mitsamt dem Holocaust, der uns als schierer Zivilisationsbruch gilt. Während der Krieg an sich, mit allen Grausamkeiten, zur menschlichen Natur und sogar Kultur zu gehören scheint.

Tatsächlich sind die großen Epen der Menschheit von Anfang an voller Gewalt, Homers „Ilias“ und das indische „Mahabarata“ sind reine Kriegsdichtungen. Selbst der die Geister der alten europäischen Welt so zivil beschwörende „Zauberberg“-Roman Thomas Manns endet 1914. Der Ausbruch des Krieges fährt da wie ein Blitz in die betörende Morbidezza und in den Stillstand der Zeit, die nun, wie die Welt, explodieren wird.

Über den Ersten Weltkrieg, nicht zuletzt auch zur Kriegsschuldfrage, gibt es wissenschaftliche Literatur zuhauf: von den Studien John Keegans, Wolfgang Mommsens bis zuletzt von Christopher Clark „Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“. Ein Versuch, die vornehmlich westeuropäische Sicht auf das große Schlachten zu vermitteln, ist der jetzt als Übersetzung aus dem Französischen erscheinende, von internationalen Historikern als Anthologie angelegte große Band „Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Katastrophe“, herausgegeben von Bruno Cabanes und Anne Duménil (Konrad Theiss Verlag, 480 Seiten, 49,95 €).

Freilich existieren zwei deutsche Bücher, die das Bild von jenem ersten Großkrieg der Moderne rund um den Globus mitgeprägt haben. Erich Maria Remarques 1928/29 erschienener, in alle Weltsprachen übersetzter Roman „Im Westen nichts Neues“ ist dank seiner Millionenauflagen die bis heute meistgelesene Kriegserzählung überhaupt.

Das andere, kaum weniger berühmte literarische Zeugnis – gleichfalls von der Westfront des Krieges – ist Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“. Untertitel: „Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“, 1920 zuerst erschienen im Selbstverlag in Hannover. Der damals gerade 25-jährige Verfasser zeichnete auf dem Deckblatt als „Kriegsfreiwilliger, dann Leutnant und Kompanie-Führer“ eines preußisch-hannoveranischen Füsilierregiments. Binnen eines Jahres wurden knapp 2000 Exemplare verkauft, 1922 erschien dann im Berliner Verlag E. S. Mittler & Sohn die zweite, leicht überarbeitete Auflage von 5000 Exemplaren. Im Kriegsjahr 1943 ging es mit insgesamt 230 000 Exemplaren bereits in die 25. Auflage. Nach 1945 kamen bis 2012 in der 48. Edition dann noch 100 000 Stück hinzu. Das lesen wir im Materialienband einer nunmehr 49. Auflage, die in zwei Bänden mit insgesamt 1200 Seiten am Dienstag in Berlin präsentiert wird. Und diese erste historisch-kritische Edition ist ein Ereignis.

Nur zum Hintergrund: Kein absoluter Bestseller, insoweit nicht mit Remarques Erfolg vergleichbar. Aber die Tiefenwirkung war und ist enorm. „In Stahlgewittern“ ist eines der bis heute umstrittensten Bücher der Weltliteratur. Für Linke und Pazifisten galt Jünger immer als Militarist (in der DDR stand er bis zuletzt auf dem Index), dagegen schätzten andere, nicht nur Hitler und Goebbels, das Werk. Ernst Jünger konnte 1939 unbehelligt seine eindeutig zweideutige Allegorie „Auf den Marmorklippen“ veröffentlichen, mit einem blutigen „Oberförster“ als Herrn einer Schinderstätte. Hitler aber, der Gefreite des Ersten Krieges und wie Jünger in den Materialschlachten der Westfront, ließ den Autor für den neuen Weltkrieg zum Hauptmann befördern und erklärte den nationalkonservativen Verfasser der „Stahlgewitter“ für sakrosankt.

Für Jüngers Kriegserinnerungen, basierend auf seinen Tagebüchern von der Front, setzte sich sogar Remarque mehrfach ein: Die „Stahlgewitter“ seien „präzise“ und „gewaltig“. Das bereits 1922 zuerst ins Spanische übersetzte Buch las sofort und begeistert auch Jorge Luis Borges, vor seinem Tod hat der bereits erblindete argentinische Großautor 1982 Ernst Jünger noch in dessen Haus im württembergischen Wilflingen besucht. Später folgen ihm dorthin auch Kanzler Kohl und Frankreich Präsident Mitterrand.

Die Franzosen haben Jünger, der gegen sie ab 1915 gekämpft hatte und von 1941 an in Paris zu den Besatzern gehörte, mit am stärksten verehrt. Ende 1942 notiert der Schriftsteller André Gide: „In Stahlgewittern ist ohne Zweifel das schönste Kriegsbuch, das ich je gelesen habe.“

Jüngers Aufzeichnungen sind eine Mischung aus subjektiv-selbstreflexivem Tagebuch und in dichten Details des Stellungskrieges, der Sturmangriffe, des Fron talltags schildernde Reportage. Keine moralisierende, gar pazifistische Außenansicht des Krieges, sondern die meist kühle, buchstäblich erbarmungslose Innenschau des Kampfes und des Kämpfers. Natürlich gibt es da ein paar Stellen, geprägt vom Landserdeutsch, wenn die Menschenjagd wie eine „Hasenhatz“ erscheint. Auch eine Dosis kalter Kitsch. Aber das ist die Nebensache.

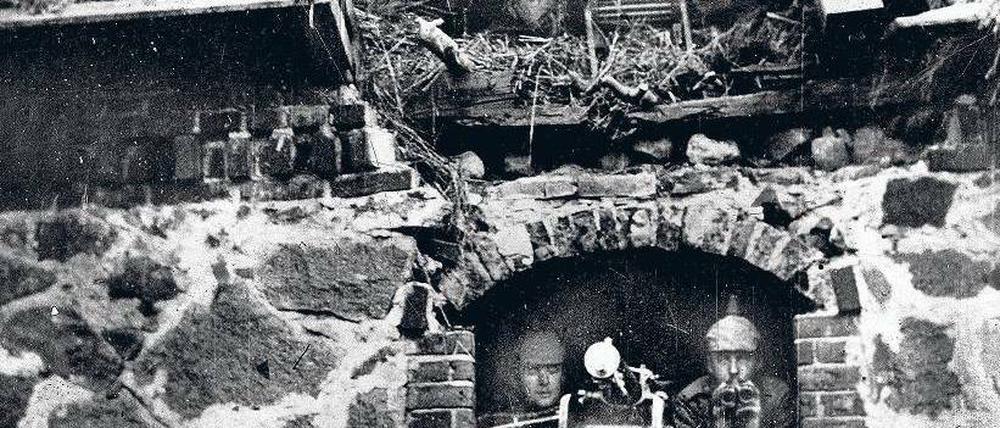

Im Kern evozieren die „Stahlgewitter“ eine Vorstellung des in den Schützengräben nie endenwollenden Trommelfeuers, der Gasangriffe, der Schreie der Verwundeten und Sterbenden, des Watens über Leichenhaufen, durch Kot, Gedärme, Eiter – und eine Mischung aus Todesangst und Tollkühnheit. Aus Mut und Mordlust, Kameradschaft und Feindschaft. In den Materialschlachten an der Somme oder um Verdun, wo auf jeden Quadratmeter tausend Granaten fielen, wo Hunderttausende starben.

Man wirft Jünger die „Ästhetisierung des Schreckens“ vor. Aber es ist zu allererst doch die pure Schilderung des Schreckens, grausig wie einst die Caprichos von Goya. Neben dem Heroischen haust die Verzweiflung, das Entsetzen. Jünger gesteht sich, skandalös ehrlich, indes auch die geheime Lust am Grauen ein und die „träumerische“ Verzauberung in der Schlacht – die vom Warten und der Vorangst erlöst, in der betäubenden Hoffnung, selbst zu überleben. Jünger tötet mit dem Gewehr, der Pistole, mit Handgranaten, aber er wird auch immer wieder schwer verwundet. Das eigene Überleben wirkt da wie ein Wunder.

Sein Erstling blieb Ernst Jüngers berühmt-berüchtigstes Werk, und während seines langen Lebens – er starb 1998 mit fast 103 Jahren – hat Jünger die „Stahlgewitter“ immer wieder überarbeitet. Die „Fassung letzter Hand“ ließ er nach jeweiligen Veränderungen 1922, 1924, 1934, 1935 und 1961 erst 1978 publizieren, fast 60 Jahre nach dem Erstdruck. Jünger, sonst nur in Maßen selbstkritisch oder gar selbstironisch, sprach einmal von seiner „Manie der Bearbeitungen“. In der bei Klett-Cotta nun erscheinenden zweibändigen historisch-kritischen Ausgabe (für 68 €), akribisch ediert von dem Heidelberger Germanisten und Jünger-Biografen Helmut Kiesel, wird dies alles wie nie zuvor begreifbar. Unterschiedliche Textstufen sind farbig markiert und als Hauptlesetext gibt es den Paralleldruck der Erstausgabe von 1920 und der letzten Fassung von 1978.

Man erlebt so die Veränderung des Reports zur Reflexion, sieht die Selbstzensur bei allzu patriotischen Passagen oder Todesszenen. Und ab der Ausgabe 1961, der ersten nach dem zweiten Krieg, fällt dann das Wort: „Trauer“. Ansonsten hat Heiner Müller, ein Jünger-Fan und Besucher in Wilflingen, die Sache in seinen Memoiren „Krieg ohne Schlacht“ schön auf den Punkt gebracht: „Jüngers Problem ist ein Jahrhundertproblem. Bevor Frauen für ihn eine Erfahrung sein konnten, war es der Krieg.“

Präsentation der neuen Ausgabe „In Stahlgewittern“ mit einer Lesung von Volker Bruch und Ulrich Matthes am 10.9. um 19 Uhr im Haus der Berliner Festspiele.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false