© J. Fieguth

Klassik: Glitter, Glamour, Glück an der Staatsoper

Der Geist des großen Weltumarmers wird bewegend lebendig. Schöner geht's nicht: Leonard Bernsteins Musical "Candide" an der Berliner Staatsoper.

Es waren einmal zwei ungleiche Geschwister, 1956 geboren das eine, im Jahr darauf das andere. Mit dem Zweitgeborenen hatte der Vater nur Freude, denn es wurde ein Weltstar. Der große Bruder dagegen machte ihm Kummer. Bis zu seinem Tod 1990 mühte sich der komponierende Dirigent Leonard Bernstein um seinen „Candide“, ließ das Libretto immer wieder umarbeiten, fügte neue Musiknummern hinzu, schnitt Teile aus der Partitur heraus. Doch während die „West Side Story“ unablässig seinen Ruhm mehrte und sein Bankkonto füllte, vermochte er mit der comic operetta nach Voltaire allenfalls Achtungserfolge zu erringen.

Die Idee, aus dem 1759 erschienenen Roman das französischen Schriftstellers ein Musiktheaterstück zu machen, war aber auch reichlich skurril. Nicht allein, dass es sich dabei um eine satirische Abrechnung mit dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz handelt, die irren Abenteuer des gutmütigen Bastards Candide in Lissabon, Paris, Buenos Aires, Eldorado, Venedig und Westfalen lassen sich beim besten Willen nicht stringent auf die Bühne bringen. Allein die schmissige Ouvertüre sowie die zur Schwulen-Hymne umgedeutete Arie „Glitter and be gay“ schafften es ins Repertoire.

Dennoch drängte es immer wieder Regisseure, das dramaturgische Monstrum zu bändigen. In Berlin wagte Helmut Baumann 1989 einen Versuch am Theater des Westens. Nur wenige hundert Meter weiter ist der Staatsoper in ihrem Charlottenburger Ausweichquartier nun eine Inszenierung des „Candide“ gelungen, die vor allem eine ästhetische Offenbarung ist. Eine „Extravaganza“, wie der Amerikaner solche zirzensischen Spektakel nennt, halb sentimentales Märchenspiel, halb humoristisches Entertainment, kurz: eine der schönsten Inszenierungen der vergangenen Jahre überhaupt.

Ganz schlicht ist der Bühnenraum von Vincent Lemaire, bis zur halben Höhe mit weißer Kunststoff-Folie ausgeschlagen, darüber steht, vor schwarzem Hintergrund, der Chor. Dazu nur eine Brecht-Gardine und ein Probenbühnen-Türrahmen. Was für wunderbare Effekte aber zaubert Licht-Designer Guido Levi in dieser white box! Irgendwann schweben wattige Wölkchen vom Himmel auf die lindgrün erleuchtete Spielfläche, die sich als ordinäre, knisterdünne Plastiktüten entpuppen. Pastellfarbene Stimmungen betonen die lyrischen Momente, Weizen wogt, Blätter wiegen sich im Sommerwind, Papageien schnäbeln, wenn dezent Videos von Isabel Robson eingeblendet werden.

In diesem sublimen Ambiente bewegt Vincent Boussard die Figuren. Vergangene Saison stand er Simon Rattle bei Chabriers „L’Etolie“ als szenischer Arrangeur zur Seite und zeigte dabei viel Boulevardkomödientalent. Hier nun ist er ganz befreit von jedem Bedürfnis nach filmischer Erzählweise, kann nach Belieben die Handlung zerdehnen oder gleich ganz in Choreografie auflösen. Dass Modeschöpfer Christian Lacroix die Kostüme entworfen hat, macht den Darstellern das Leben in diesem Irrealis noch leichter – haute couture ist eben nie von dieser Welt.

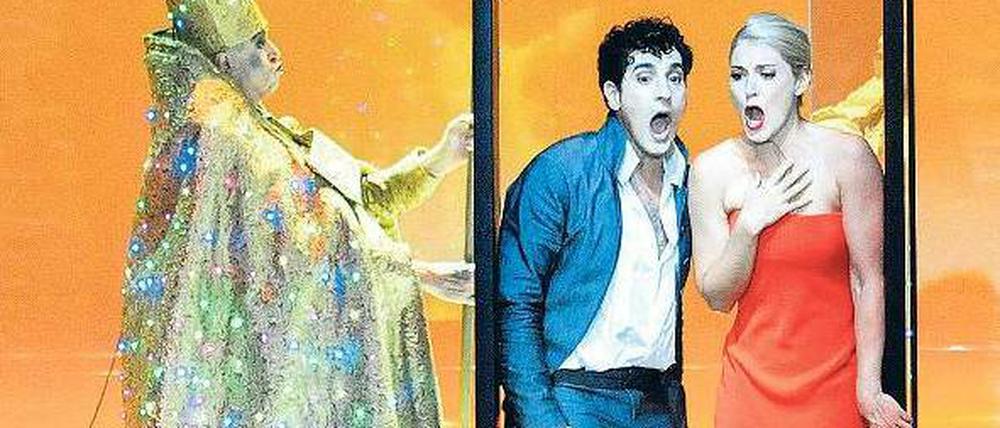

Frisur, Robe, Stimme – alles sitzt bei Maria Bengtssons Cunegonde so perfekt wie bei einer Hollywood-Diva auf dem Weg zur Oscarverleihung. Unverschämt gut sieht auch Leonardo Capalbo in seinem Torero-Anzüglein aus, wahrlich ein zuckersüßer Candide, quick im Spiel, mit zartschmelzendem Tenor.

Enorm, was die Staatsoper neben diesen Traumpaar noch aufzubieten hat: Als Old Lady etwa Anja Silja, die große, alterslose Dame des realistischen Musiktheaters, die auch mal geduldig eine ganze Nummer lang unterm Krankenhausbett ausharrt, bevor sie die Bühne wieder mit ihrer Aura zurückerobert. Graham F. Valentine, seit Jahrzehnten Protagonist im Marthaler-Universum, gibt – natürlich – den Philosophen, vertritt überzeugend irrige Meinungen und kann vokal unter den Opernsängern durchaus mithalten. Stephanie Atanasov beturnt diverse Dekorationselemente auf mörderischen Stilettos, Stephan Rügamer balanciert als Argentinier virtuos eine Pappzigarre im Mundwinkel. Und der von Eberhard Friedrich präparierte Chor mischt sich stilvoll aus der Sicherheit seines hoch gelegenen Beobachtungspostens ein.

Die Chorkommentare zeigen an, auf welche Tradition sich Bernstein bezieht, wenn er „Candide“ eine comic operetta nennt: Nicht Strauß, Léhar oder Offenbach sind seine Referenz, sondern die schwarzhumorigen Sozialsatiren von Gilbert and Sullivan mit ihren quadratischen Rhythmen und ihrer gespielten Naivität. Wayne Marshall kam die heikle Aufgabe zu, der zwar mit allen Spielarten des romantischen Musikdramas vertrauten, aber von britischem Klangwitz unbeleckten Staatskapelle den rechten rumplig-raffinierten Sound zu entlocken. Für das Ergebnis wird der Maestro am Freitag zurecht bejubelt. Großartig, wie er gleich in der ersten Ensemblenummer nach drei schlichten Strophen den englischen Grundgeschmack amerikanisch würzt, indem er einen modischen Swing-Rhythmus untermischt. Der Geist des großen Weltumarmers Bernstein schließlich wird bewegend lebendig, wenn den vom Schicksal gebeutelten Candide endlich doch der Zweifel packt, dass dies die beste aller Welten sei, und der Chor ganz zart a cappella einsetzt: „Das Leben ist weder gut noch schlecht, das Leben ist das Leben. Wir kennen es nicht anders.“

Wieder am 26., 28. und 30. Juni.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false