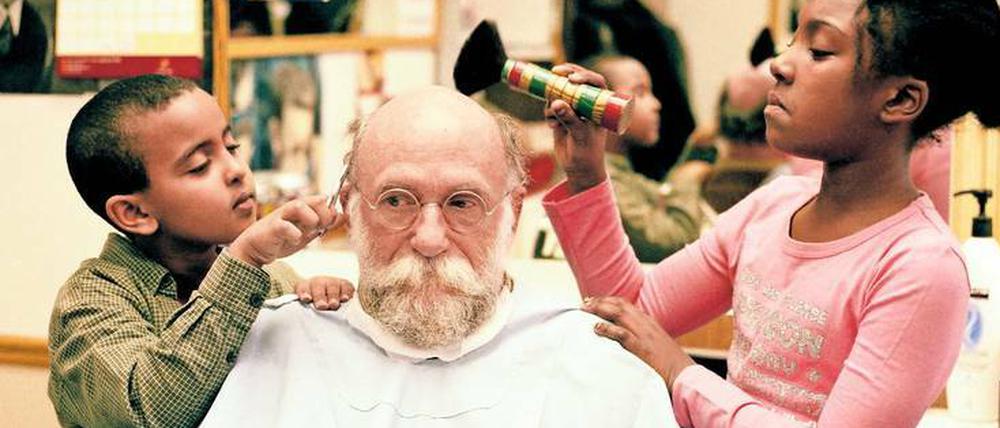

© John Lauener / Wiener Festwochen

Wiener Festwochen: Markt der Obsessionen

Widerspruch zwischen poppiger Unterhaltung und Kunst: Ein Rückblick auf die Wiener Festwochen mit dem alten Peter Brook – und viel jungem Partyvolk.

Wenn die Flüsse rückwärts fließen und Meteoriten krachend auf die Erde fallen, wird sich vollenden, was längst begonnen hat: die Apokalypse. Nahezu leer ist der Raum in Peter Brooks „Battlefield“, das die Verheerungen des Krieges nach der Katastrophe beschwört, den ewig wiederkehrenden Kreislauf von Gewalt und Zerstörung. Denn keinen Frieden findet der junge König Yudishtira in Anbetracht von Millionen Toten, die seinem Sieg zum Opfer fielen. In ruhigem, die Ereignisse imaginierenden Erzählton umkreisen vier Schauspieler Fragen nach Elend, Schuld und Wahrheit, begleitet vom kunstvollen Trommelspiel Toshi Tsuchitoris, der den Rhythmus ihres Sprechens aufnimmt, bis sich ihre Gedanken in Klang auflösen.

Melancholische Gelassenheit schwebt über der Stille der Szenerie wie ein trauriger Abgesang auf die diesjährigen Wiener Festwochen, denen der 92-jährige Peter Brook mit der puristischen Fortschreibung seiner einst, vor dreißig Jahren, neunstündigen Version des indischen „Mahabharata“ einen seltenen Moment kontemplativer Konzentration verlieh.

Dabei hatte alles mit dem Sanskritepos begonnen: In „Ishvara“, einem um Shiva, den Gott der Zerstörung und Rekreation, kreisenden Opern-Happening, mischte der chinesische Multimediakünstler Tianzhuo Chen Elemente der indischen Mythologie mit volkstümlichen Klängen und lautstarken Elektrosoundbeats zeitgenössischer Clubkultur zu einem effekthascherischen Spektakel mit DJs, Butoh- und afro-karibischen Tänzern, ohne ekstatischen Sog zu entfalten. Ein zahmer Tanztheaterabend in einem bunten Skulpturenpark, der sich im unreflektierten Eklektizismus seiner Formensprachen verhedderte.

Oberflächliche Kulinarik und Party-Lifestyle

Angekündigt als „Statement zu globaler Popkultur“, markierte die Eröffnungsproduktion den Kurswechsel der Wiener Festwochen unter ihrem neuen Intendanten Tomas Zierhofer-Kin. Er leitete in den vergangenen Jahren mit dem Donaufestival in Krems ein Popkultur- und Performance-Festival, nachdem er in den 1990er Jahren mit Markus Hinterhäuser das Salzburger „Zeitfluss“-Festival kuratiert hatte.

Bestellt vom Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, der sich durch eine Neuausrichtung den Gewinn jüngerer Publikumsschichten versprach, blieb Zierhofer-Kin seinen Vorlieben treu und präsentierte unterschiedliche Performances, flankiert von Musik- und Sprechtheaterpositionen. Ergänzt von dem viertägigen Musik-Festival „Hyperreality“ für Clubkultur, der „Akademie des Verlernens“ und dem „Performeum“ im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten.

Die diesjährigen Wiener Festwochen waren geprägt vom Widerspruch zwischen poppiger Unterhaltung und Kunst, indem sie sich mit der publikumswirksamen Öffnung oberflächlicher Kulinarik und Party-Lifestyle zuwandten, so dass ästhetisch profilierte Positionen auf der Strecke blieben.

Trashig-düstere „Lear“-Performance

Wie etwa bei „Promised Ends: The Slow Arrow of Sorrow and Madness“ des Kollektivs Saint-Genet aus Seattle, das Motive aus Shakespeares „Lear“ mit US-Katastrophenmythen zu einer trashig-düsteren Performance mit Blutegeln, Honig, Sand und weißen Hasen verknüpft und keine genuine Sprache oder gesellschaftskritische Intensität findet. Über die Grenzen engagierter multikultureller Workshops gelangt wiederum „Die selbsternannte Aristokratie“ von Monika Gintersdorfers Gruppe La Fleur mit Emigranten aus Paris und Hamburg nicht hinaus.

Ähnliches gilt für „Traiskirchen. Das Musical“ des Wiener KünstlerInnenkollektivs Die Schweigende Mehrheit von Tina Leisch mit in Österreich gestrandeten Flüchtlingen. Und selbst „Democracy in America“ über den Puritanismus des 19. Jahrhunderts des für sein komplexes Bildertheater gefeierten Romeo Castellucci enttäuscht durch langatmigen Verismus, während Ivo van Hoves holzschnittartige Hochglanzversion von Viscontis „Obsession“ mit Hollywood-Star Jude Law in Pathos und Kitsch versinkt.

Seltene Momente der Intensität

Wesentlich unspektakulärer, doch im Bewusstsein für den Umgang mit Themen und ästhetischen Mitteln umso eindrücklicher, gelang „Während ich wartete“ von dem syrischen Regisseur Omar Abusaada. Traditionell dialogisch und mit Videobildern aus dem Arabischen Frühling erzählt, vermittelte sich der Kriegsalltag einer Familie in Damaskus, die sich um das Bett eines jungen Komapatienten versammelt: Metapher für eine Weltgemeinschaft im Zustand untätigen Wartens auf bessere Zeiten - unsentimental und ohne moralisch zu werden.

Ebenso ermutigend, doch wesentlich abstrakter, vermittelte das australischen Back to Back Theatre mit intellektuell beeinträchtigten Menschen in „Lady Eats Apple“ die biblische Vertreibung aus dem Paradies. Die dunkle Höhle des Zuschauerraums verwandelt sich in einen weißen Raum, in dem sich durch geometrische Projektionen bei der Erzählung von Nahtoderfahrungen die eigene Wahrnehmung aufzulösen schien, um am Ende in einen nahezu leeren Zuschauerraum zu blicken, wo sich ein Paar seine Liebe gesteht und Gott tot zurückbleibt. Es waren seltene Momente von Intensität bei den nunmehr in Verwertungszusammenhänge verstrickten Wiener Festwochen.

Christina Kaindl-Hönig

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false