© Beu

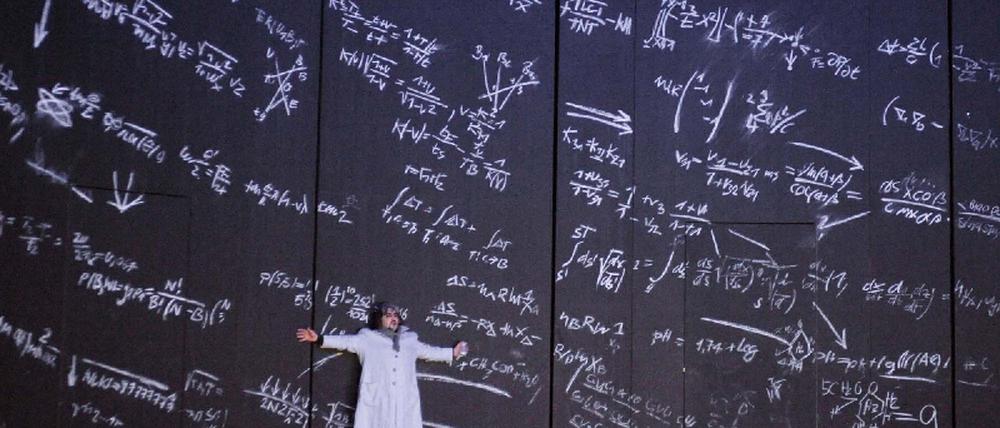

Oper: Zeitgeisterstunde

Mit einigem Recht kann man fragen: Stirbt die Kunst der Oper? Was dem Musiktheater fehlt – nicht nur in der Hauptstadt.

Eine paradoxe Situation: Im 20. Jahrhundert ist die Oper dank der auf Tonträger reproduzierten Stars immer populärer und gleichzeitig durch die ästhetische Entwicklung der Neuen Musik immer unpopulärer geworden. Während unser Repertoire immer älter wird, zeigen wir so wenig Aufmerksamkeit für die Zeitgenossen wie noch nie.

Seit dem Tod von Benjamin Britten 1976 hat es kein Komponist mehr ins Repertoire geschafft: Donizetti hatte noch 65 Opern komponiert, Rossini 39, Verdi 28 – von Nono, Ligeti oder Aribert Reimann wollen wir lieber nicht sprechen. Wolfgang Riehm hat aufgehört, für die Oper zu arbeiten, weil er den Betrieb nicht mehr für produktiv hält. Nicht nur das: Die Tonträgerindustrie normiert das Hören auch, und der Opernbesuch wird durch die Möglichkeit der Übertitelung zur Leseveranstaltung: die Wahrnehmung eines konkreten, nicht wiederholbaren Ereignisses wird zusehends durchkreuzt von Abstraktion und Norm. Mit einigem Recht kann man also fragen: Stirbt die Kunst der Oper?

Dabei sollten alle Theorien über Postmoderne und Postdramatik nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Praxis auf den Bühnen überwältigend konservativ ist. Selbst Müll als Bühnenbild und H&M als Kostüm können verkapptes Biedermeier sein. Wir erleben eine umfassende Ästhetik der Reproduktion. Ob es die immer gleichen Stücke sind, die sängerische Imitation der berühmten CD-Einspielung mit historischen Instrumenten oder die originalgetreue Rekonstruktion eines ganzen Opernhauses – all das sind Wiederholungen von Formen einer versunkenen Zeit.

Ist das ein deutsches Spezifikum? Als in den neunziger Jahren die Oper von Lyon saniert wurde, setzte Jean Nouvel in die altehrwürdigen Fassaden ein modernes Haus; nur das historische Foyer blieb stehen. Ich kenne kein Opernhaus in Europa, das so viel junges Publikum anzieht wie Lyon mit seinem architektonischen Bekenntnis zur Gegenwart. Wir in Berlin dagegen streiten uns schon, wenn es nur um die akustisch notwendige Veränderung des Zuschauersaals der Lindenoper geht, so sehr bannt uns die Vergangenheit. Irgendwann wird Berlin der Fluch Bonns eingeholt haben.

Die Frage nach dem Ende einer Kunst kann der Anfang einer neuen sein. Künstler brauchen Provokationen, und die Gesellschaft braucht die Zumutungen der Kunst. Die Krise des Mediums zu konstatieren, ist eine politische Artikulation. Denn die Opernbetriebe neigen dazu, sich auf dem Status quo zu stabilisieren und sich auf ihre große Geschichte zu berufen.

Wie unterbricht man das? Soll die Oper Museum sein oder eine „Anstalt zur Erzeugung von öffentlichen Skandalen“ (Brecht) – oder etwas ganz anderes? Marschieren wir einfach los, ohne Kompass und Karte, und überlassen die Häuser der Anarchie der Abteilungen, der Macht des Stärkeren? Es gibt eine Obsession, die Oper der Anstrengung des intervenierenden Denkens nicht aussetzen zu wollen. Vielleicht tröstet es, dass die Oper nur Symptom einer Zeit ist, die nach dem 68er-Schock alle wesentlichen Diskurse ins Privatistische verschoben hat, in einen Polytheismus der Werte: anything goes – von der Schlossfassade bis zur sozialen Segregation. Aus der Klassengesellschaft ist eine vielstimmige Interessengemeinschaft geworden.

Der Soziologe Dirk Baecker, Autor des Buchs „Wozu Kultur?“, hält die Situation für einen echten Gewinn der Globalisierung, weil sie Kunst aus jedem ideologisch-konzeptuellem Verpflichtungszusammenhang entbunden und ihr enorme Freiräume geschaffen hat. Es sei das „freie Spiel der Kräfte“, das auch die Kunst stabilisiere. Meines Erachtens blendet dieser Optimismus aus, dass Kulturinstitute in Deutschland politisch administrativ geführt werden – mit der Tendenz, Verwaltungslogiken zu reproduzieren.

Profile von Opernhäusern passen nur schwer in einen gesellschaftlichen Kontext, der „die Zeit der Konzepte“ als erledigt betrachtet. Das heißt nicht, dass Profile nicht möglich wären, gerade in einer Stadt mit drei großen Häusern. Wien, Paris, London, New York machen vor, wie es gehen könnte. So hat die Stadt Wien als Rechtsträger des Theaters an der Wien dem Intendanten den Stagione-Betrieb in den Vertrag geschrieben, damit es sich kalkuliert von der Staatsoper unterscheidet. Auch in Paris herrscht Arbeitsteilung zwischen der repräsentativen Opéra National mit ihren zwei Spielstätten und der kleineren Opéra Comique für die spezifisch französische Gattung.

Diese Städte sind wohlhabender als Berlin. Ein Grund mehr, über die Legitimation unserer Opern nachzudenken – in einer Kommune, die ihre Angestellten aus der Tarifentwicklung genommen hat, die ein massiv unterversorgtes Schulsystem aufweist und in der ein Großteil des Haushalts von Sozialunterstützung aufgezehrt wird. Keins der Opernhäuser ist auch nur auf den Gedanken gekommen, einen Teil der Zuschussanhebung für eine Absenkung der Eintrittspreise einzusetzen.

So könnte es in Berlin gehen: die Deutsche Oper als großer Repertoirebetrieb in der deutschen Tradition, die Staatsoper als international vernetzter Stagionebetrieb und die Komische Oper als junge Bühne, die sich den ästhetischen Herausforderungen unserer Zeit à la HAU stellt: als Ort des Experimentierens und der Nachwuchsbildung. Dieses Modell wäre die konsequente Radikalisierung dessen, was heute bereits angelegt ist.

Ein solches oder andere Konzepte zu denken und umzusetzen, dazu gehört Mut. Den allerdings sollte die Musikhauptstadt Berlin aufbringen. Werden wir wieder Zeitgenossen des Musiktheaters!

Stefan Rosinki, geb. 1961, ist Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin. Er

war Stellvertreter von

Gründungsdirektor

Michael Schindhelm und übernahm dessen Amt im Februar 2007.

Stefan Rosinski

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false