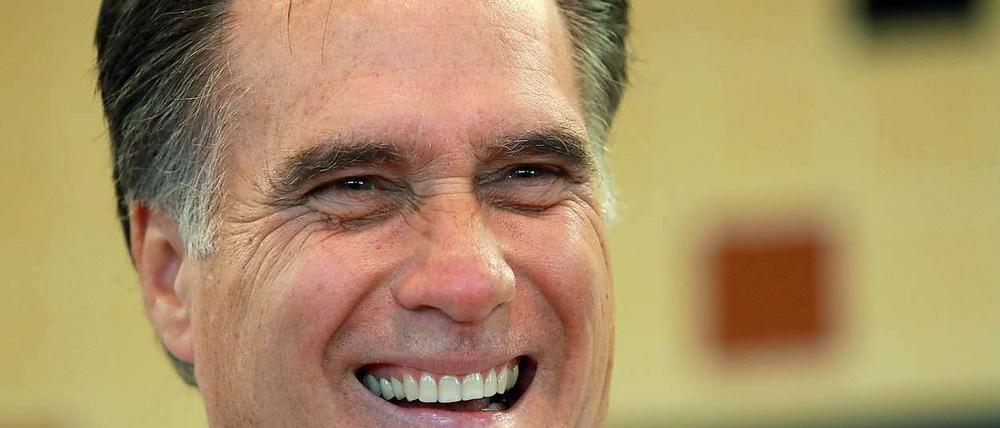

© dpa

US-Wahlen: Romney holt auf

Noch vor acht Wochen hätte niemand auf Mitt Romney gewettet. Inzwischen liegt der Republikaner in den Umfragen fast mit Barack Obama gleichauf. Warum er die Wahl im November gewinnen kann.

Die Welt sieht plötzlich ziemlich freundlich aus für Mitt Romney. Am Dienstag hat er die Zahl von 1144 Delegierten erreicht, die er für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner benötigt. In den Umfragen gegen Präsident Barack Obama holt er auf. Sein Werben um Wahlkampfspenden ist erfolgreich. Und so darf er sich beim Blick auf die Präsidentschaftswahl am 6. November auf der Siegerstraße sehen.

Was für einen Unterschied doch acht Wochen ausmachen können! Anfang April galt Romney vielen noch als mutmaßlicher Verlierer. Im Wetthandel setzten 62 Prozent auf Amtsinhaber Obama und nur 36 Prozent auf ihn. Romney befand sich damals in einem erbitterten Kampf mit drei innerparteilichen Rivalen um die Kandidatur. Das abstoßende Bild, das sie boten, lenkte davon ab, dass auch Obama in den Augen der Wähler erhebliche Schwächen zeigt und die Zeiten, in denen mehr als 50 Prozent der Bürger seine Politik unterstützen, schon lange vorbei sind.

Doch zunächst richtete sich die Skepsis gegen Romney. Die Konkurrenten warfen ihm vor, er sei kein glaubwürdiger Konservativer, denn er habe seine Position zu ideologischen Kernfragen wie Abtreibung, Homo-Ehe und der Freiheit des Waffentragens immer wieder geändert. Sie attackierten ihn auch mit Vorwürfen, die man eher von den Demokraten erwartet hätte: Er sei ein herzloser Investmentmanager, der bei der Sanierung kriselnder Unternehmen Jobs vernichtet habe.

So bot die Partei ein Bild der Zerrissenheit. Der Enthusiasmus der Basis, dass man mit Romney oder einem der anderen Bewerber Obama besiegen könne, war gering. Zudem waren die gegenseitigen Angriffe so hart, dass Romneys Ansehen litt. Nur 35 Prozent der Amerikaner hatten damals ein positives Bild von ihm, 50 Prozent ein negatives. Ein Ende dieser selbstmörderischen Auseinandersetzung war Anfang April nicht abzusehen. Im schlimmsten Fall drohte sie sich bis zum Nominierungsparteitag Anfang September hinzuziehen. Romney hatte zwar einen beträchtlichen Vorsprung bei den Delegierten für die Nominierung erzielt. Aber die Konkurrenten gaben nicht nur nicht auf – sie kündigten an, sie wollten bis zum Parteitag im Rennen bleiben. Diese Aussicht konnte Romneys Chancen gegen Obama vollends zunichte machen. Erstens würde er seine Zeit, seine Energie und die vielen Millionen Wahlkampfspenden weiter in das Ringen um die Kandidatur investieren müssen, statt endlich den Kampf gegen Obama aufzunehmen. Zweitens würde sich der Imageschaden noch vergrößern. Über die Kandidatenaufstellung entscheidet im Wesentlichen die konservative Basis. Im Werben um deren Stimmen trieben Romney & Rivalen sich immer weiter nach rechts. Damit machte er sich unattraktiv für die Wähler der Mitte, und die geben in der Hauptwahl gegen Obama den Ausschlag.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Warum die Frauen Romney anfangs nicht mochten und warum der "Gender Gap" schrumpft

Die schädlichen Effekte ließen sich in den Umfragen ablesen. Um die religiöse Rechte zu gewinnen, gelobten Romneys Konkurrenten zum Beispiel strikte Gegnerschaft gegen Abtreibung, selbst nach Vergewaltigung, und lehnten die Homo-Ehe ab. Sie stellten auch die Praxis infrage, dass Verhütungsmittel und Familienplanung über die Kostenpläne der Krankenversicherungen abgerechnet werden; denn dann müssten ja Versicherte, die diese Praxis ablehnen, sie über ihre Beiträge gezwungenermaßen mitfinanzieren.

Romney beteiligte sich an diesem Kampf um Moralvorstellungen zwar nicht aktiv. Ihn interessieren die sogenannten „Value“-Debatten wenig. Er möchte die Wirtschaft ins Zentrum der Auseinandersetzung mit Obama stellen. Aber er widersprach seinen Rivalen auch nicht ausdrücklich und zog dadurch Angriffe der Demokraten auf sich, dass auch er einen „Krieg gegen Frauen“ führe und Errungenschaften der sexuellen Befreiung und der Emanzipation zurückdrehen wolle.

Umfragen zu den Wahlabsichten von Frauen ergaben ein katastrophales Bild für Romney. Unter weiblichen Wählern hatte Obama im April 19 Prozentpunkte Vorsprung, rund doppelt so viel wie 2008 beim Wahlsieg über den damaligen republikanischen Gegenkandidaten McCain. Unter Männern führte Romney umgekehrt mit sechs bis acht Prozentpunkten. Dass Frauen mehrheitlich zu den Demokraten neigen, Männer hingegen zu den Republikanern, ist nicht neu. Doch Wahlstrategen urteilten damals: Wenn Romney diesen „Gender Gap“ – das unterschiedliche Wahlverhalten der Geschlechter – nicht auf Normalmaß verringere, könne er die Wahl nicht gewinnen. Aus allen diesen Gründen sah Romney im April wie der mutmaßliche Verlierer aus.

Nun jedoch, Anfang Juni, zeichnen die Demoskopen ein erfreuliches Bild für den 65-Jährigen. In einigen Erhebungen führt er. Im Schnitt liegt er nur noch zwei Prozentpunkte hinter Obama; das bedeutet wegen der Fehlerquote der Umfragen ein statistisches Patt. Inzwischen haben 41 Prozent ein positives Bild von Romney, ein Plus von sechs Prozent. Der Anteil der Amerikaner mit einem negativen Eindruck von ihm ist auf 45 Prozent gesunken. Auch der „Gender Gap“ schrumpft.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Wie es zum Umschwung kam

Was hat diesen Umschwung ausgelöst? Die innerparteilichen Rivalen Rick Santorum, Newt Gingrich und Ron Paul haben einer nach dem anderen den Wahlkampf aufgegeben. Sie attackieren Romney nicht mehr, damit wirkt die Partei nicht mehr so gespalten. Und sie zwingen ihm nicht mehr die Moralfragen als Wahlkampfthema auf. Er kann sich nun ganz auf die Wirtschaft konzentrieren.

Seit Romney als Gegenkandidat Obamas feststeht, verändert sich das Kalkül der republikanischen Stammwähler. Viele hatten ihn anfangs mit Distanz betrachtet. Rechte Christen, weil er Mormone ist; sie sehen in seiner Konfession eine Sekte. Und die weiße Arbeiterschaft, die in großer Mehrheit republikanisch wählt, misstraut ihm, weil er ein Multimillionär ist, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, mit armen Bürgern kaum in Berührung kommt und im Ruf steht, als Manager Arbeitsplätze in den USA abgebaut zu haben. Sie alle betrachten Romney auch jetzt nicht als idealen Kandidaten. Doch vor die Wahl gestellt, ob sie deshalb am 6. November zu Hause bleiben und so womöglich Obama zu einer zweiten Amtszeit verhelfen oder für Romney stimmen, ist die Priorität klar: Weg mit Obama! Hauptsache, ein Republikaner wird Präsident!

Auch unter Wechselwählern verringern sich die Bedenken gegen Romney. Das Argument, man müsse Obama wählen, um den unkalkulierbaren Romney zu verhindern, verliert an Kraft. Nun zeigt sich, wie gespalten das Land und wie unbeliebt Obama in Teilen der Gesellschaft ist. Die Wahl 2012 entscheidet sich nicht danach, wen die Amerikaner zum Präsidenten haben möchten. Gewinnen wird derjenige, der weniger Abneigung auf sich zieht. Amerika wählt das kleinere Übel.

So hat sich Romney in den Vorwahlen durchgesetzt:

Romney muss nun den zarten Stimmungsumschwung der letzten Wochen verstetigen, seine Stärken hervorheben und die Zweifel an Obamas Bilanz schüren. Dabei kommt ihm der Terminkalender zu Hilfe. Am Dienstag stimmen die Bürger von Wisconsin über ein Abwahlverfahren gegen ihren republikanischen Gouverneur Scott Walker ab. Es wäre ein Triumph der Gewerkschaften – und damit der Demokraten –, wenn die Abwahl gelänge. Zwischendurch waren sie zuversichtlich. Deutsche und skandinavische Einwanderer haben Wisconsin geprägt. Man schätzt dort Arbeitnehmerrechte und wählt zumeist die Demokraten.

Walker war 2010 an die Macht gekommen. Dabei halfen ihm erstens die Begeisterung für die „Tea Party“ in jener Zeit, zweitens die Zweifel an Obamas Kurs und seiner Durchsetzungsfähigkeit nach zwei Jahren im Amt sowie drittens die Bedenken vieler Bürger gegen die dramatisch wachsende Staatsverschuldung. Zu Walkers Zielen zählte ein ausgeglichenes Staatsbudget, was erhebliche Einsparungen erfordert. Die Sozialkosten für öffentlich Bedienstete gehören zu den am schnellsten wachsenden Ausgaben. In den wirtschaftlich guten Jahren waren großzügige Vereinbarungen getroffen worden, die jedoch in der Krise zu teuer werden, zumal Amerikas Bevölkerung altert und vermehrt Staatsangestellte in Pension gehen.

Da die Republikaner seit 2010 auch eine Mehrheit im Landtag von Wisconsin haben, setzte Walker eine Beschränkung der Verhandlungsrechte der Gewerkschaften durch. Die liefen dagegen Sturm, beantragten seine Abwahl und bekamen im Handumdrehen 900 000 statt der erforderlichen 600 000 Unterschriften zusammen. Der Erfolg schien sicher. Doch dann stritten sich die Demokraten, wer gegen Walker antreten soll: der moderate Tom Barrett, der 2010 gegen ihn verloren hatte, oder Kathleen Falk vom linken Parteiflügel, die Favoritin der Gewerkschaften. Barrett gewann diese Abstimmung. Aber die Hauptwahl wird nun voraussichtlich Walker gewinnen. Er hat weit höhere Wahlspenden aus der Wirtschaft bekommen als Barrett. Viele Bürger halten ihm zugute, er habe die Budgetsanierung eingeleitet, ohne das öffentliche Leben zu strangulieren. Die Demokraten in Wisconsin haben zudem weniger nationale Unterstützung als die Republikaner erhalten. Denn Präsident Obama und die Parteiführung halten die regionalen Kämpfe dort für eine Ablenkung von der Schlacht um Washington. Sollte Walker mit großer Mehrheit im Amt bestätigt werden, bedeutet das Rückenwind für Romney.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Welche Themen wahlentscheidend sein werden

Ende Juni folgt das Urteil des Supreme Court, ob Obamas Gesundheitsreform verfassungswidrig ist. Das behaupten die Republikaner. Die Bundesregierung versuche, Fragen zu regeln, die zur Wahlfreiheit der Bürger gehören – ob sie sich nämlich versichern wollen oder nicht – oder in die Kompetenz der Einzelstaaten fallen. Falls die Obersten Richter Korrekturen verlangen, werden die Konservativen das im Wahlkampf ausschlachten: Obama habe also die Verfassung gebrochen, als er seine Version durchsetzte.

Umgekehrt hat Obama in beiden Fällen nur etwas zu verlieren, jedoch nichts zu gewinnen. Selbst wenn die Abwahl in Wisconsin und das Gerichtsverfahren günstig enden, würde ihm das keinen Schub verleihen. Zusätzliche Wähler kann er davon nicht erwarten. Gehen beide schlecht für die Demokraten aus, hätte er den Schaden.

In den verbleibenden Monaten bis zur Wahl kann noch viel geschehen, dass das Bild der Kandidaten formt. Eine Rolle könnte spielen, wie Obama mit dem Krieg gegen den Terror und mit der Situation im Nahen Osten umgeht. In der kommenden Woche erscheint das Buch des New York Times-Journalisten David Sanger, das belegt, dass Obama eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Computervirus Stuxnet innehatte, mit dem die Sabotage iranischer Atomanlagen gelang. Ein Buch, das den Präsidenten entschlossen und überlegt gleichzeitig erscheinen lässt. Entscheidenden Einfluss auf den Wahlausgang werden aber zwei andere Faktoren haben: Inhaltlich die Entwicklung der Wirtschaft und organisatorisch, welches Lager seine potenziellen Wähler besser mobilisieren kann. Obama verweist auf seine ökonomischen Erfolge: Er habe die schlimmste Krise seit der Großen Depression von seinem Vorgänger Bush geerbt und das Land vor dem Abgrund gerettet. Die Arbeitslosigkeit sei zu hoch, aber er habe sie von zehn Prozent 2010 auf acht Prozent 2012 senken können. Romney lässt das nicht gelten. Obama verstehe nichts von Wirtschaft, sagt er. Erfolge gebe es nicht wegen, sondern trotz Obamas Politik. Unter einem Wirtschaftsexperten wie Romney wäre das Wachstum höher, die Arbeitslosigkeit niedriger. Dieses Narrativ trifft die Gefühlslage vieler Bürger. Sie hatten sich mehr von Obama erwartet, einen schnelleren Aufschwung.

Die Enttäuschung hat auch die Wählergruppen erfasst, die ihm 2008 zu seinem hohen Sieg verholfen hatten. Afroamerikaner und Latinos werden 2012 nicht mehr in so hoher Zahl wählen gehen. Noch hat Obama in der Mehrzahl der entscheidenden „Swing States“ die Nase vorne. Das kann sich ändern, je länger Romney seine Anti-Obama-Botschaft predigt. Er und die ihn unterstützenden Organisationen werden im Wahlkampf rund 800 Millionen Dollar ausgeben können. Für einen Gutteil des amerikanischen Wahlvolks ist ein „Weiter so“ nicht gut genug. So stehen die Chancen für Mitt Romney gar nicht so schlecht. Jede Erschütterung der Wirtschaft, eine Verschärfung der Euro-Krise oder ein Wirtschaftseinbruch in Asien kann Obama endgültig die Wiederwahl kosten.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false