© IMAGO

Politik: Der Müllwerker

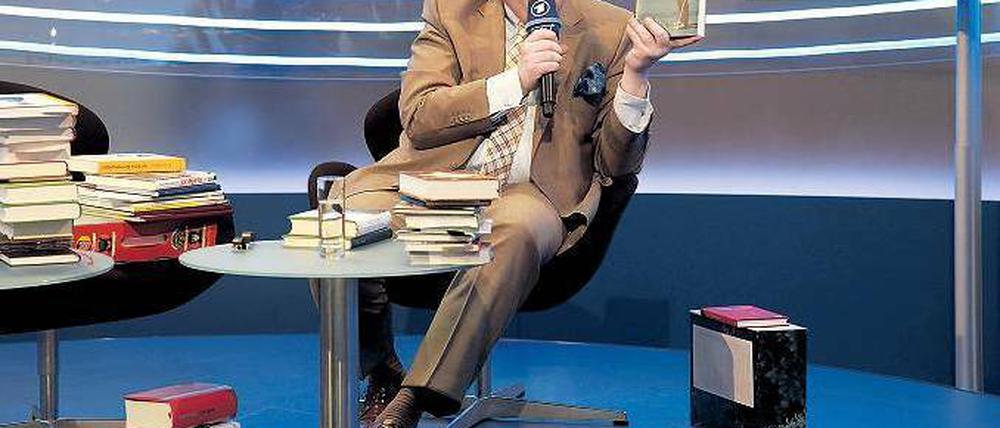

Mit 13 gründete er eine Bücherzeitschrift. Heute ist Denis Scheck der Literatur-TÜV der Nation. Und seine größte Lust ist es, fast die komplette „Spiegel“-Bestsellerliste in die Tonne zu werfen.

Stand:

Eigentlich wollten wir uns bei ihm zu Hause treffen. Nichts ist interessanter als die Wohnung eines Kritikers. Mehr als 90 000 Bücher erscheinen pro Jahr, und wenn Denis Scheck auch nur einen Bruchteil liest und davon wieder einen Bruchteil aufhebt, dürfte sich bald die Frage stellen, wer zuerst auszieht, die Bücher oder ihr Kritiker.

Denis Scheck ist gewissermaßen Nachfolger von Marcel Reich-Ranicki als Literatur-TÜV der Nation. Aber es gibt Unterschiede. Wer zu MRR nach Hause eingeladen wurde, musste zuerst vor der Thomas-Mann-Büste niederknien oder zumindest eine Verbeugung andeuten, was Martin Walser auf dramatische Weise versäumt haben soll. Heißt es.

Scheck findet Walser ausdrücklich gut, sehr, sehr gut. Wenn Denis Scheck auch eine Büste zu Hause haben sollte, dann bestimmt die von Donald Duck. Seine literarische Primärsozialisierung verdankt er dem Comic. „Aber ich bin kein Donaldist!“, versichert der neue Unfehlbare. Und doch, wenn jemand selbst Entenfeinde dazu bringen könnte, Comics zu lesen – zu lesen? wirklich? –, dann er.

Kurz nach 11 Uhr im Funkhaus Stuttgart. Noch eine Minute bis zum Aufzeichnungsbeginn. Das Betragen der anwesenden vier Kritiker ähnelt dem von Schülern auf einem Klassenausflug. Auf dem Aufkleber an der Studioscheibe steht „SWR 3 on air“.

Anfangen!, bedeutet der Techniker.

Ich höre nichts!, ruft Denis Scheck durch die Studioglasscheibe. Er ist der Moderator, die Sendung „Büchermarkt“ hatte er schon vor ARD-„Druckfrisch“.

Das macht gar nichts!, antwortet leise und für ihn noch immer unhörbar der Techniker, ich höre Sie!

Aber ich komme mir vor wie Captain Kirk im Raumschiff Enterprise!

Doch schon im nächsten Augenblick senkt Denis Scheck die Stimme in eine sanfte, wolfimschafspelzartige Tiefe und beginnt: „Ein Roman steht im Mittelpunkt der Feuilletondebatten …“

Denis Scheck hat Christian Krachts Roman „Imperium“ zum größten literarischen Ereignis des Frühjahrs ausgerufen, und er wird auch jetzt nicht versäumen, diese imposante Ernennung zu wiederholen.

Nun gut, „Der Spiegel“ hatte den Autor als rechtsradikalen Sympathisanten des Kolonialismus entlarvt, da gilt es, Zeichen setzen, deutliche Zeichen. Nur raffiniert wäre das nicht. Und wenn jemand weiß, dass das Gegenteil eines Fehlers wieder ein Fehler ist, dann er, Denis Scheck. Es gibt keine andere Möglichkeit: Er muss dieses Buch lieben. Aufrichtigkeit ist die erste und letzte Tugend des Kritikers.

Hubert Spiegel von der „FAZ“ ist gerade dabei nachzuweisen, dass sich der „Spiegel“ nicht erst anlässlich seiner Kracht-Anmerkungen „vom Sturmgeschütz der Demokratie“ zur „Zimmerflak der Literaturkritik“ entwickelt habe. Scheck lächelt leise. Vielleicht ist das die Selbstlosigkeit und höhere Gerechtigkeit der Kritiker. Sie genießen die Präzision im Ungefähren, gleichgültig, ob es die eigene oder die fremde Pointe ist. Scheck ergänzt, dass „Der Spiegel“ aufs Anschaulichste demonstriert habe, was Martin Walser „das Primat des Sekundären“ nannte.

Höchste Zeit, unterbricht der Moderator sich selbst, den Primäranlass vorzustellen, Krachts Buch über die Selbstentdeckungs-Südseefahrt des Apostels der Kokosnuss, August Engelhardt, zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, dessen intellektueller Werdegang fürs Erste in der Einsicht gipfelte, dass „die Kokosfrucht von allen Pflanzen dem Kopf des Menschen am meisten ähnelte (er verwies auf Form und Haare der Nuss)“, so dass es sich bei der Nuss ohne Zweifel um das pflanzliche Abbild Gottes handele. Die Kritiker beginnen zu kritisieren. Scheck bemerkt eine wunderbare Rondostruktur; die „Stuttgarter Zeitung“ sieht ihn an, einen unaufrichtigen Ausdruck von Überraschung im Gesicht: „Ist mir gar nicht aufgefallen!“ Außerdem, fährt Denis Scheck unbeirrt fort, erinnere ihn der neue Kracht doch sehr an den vorletzten Kehlmann. „Aber überhaupt nicht!“, ruft enthusiasmiert die „FAZ“, und es bleibe ihr ein Rätsel, wie man dieses Buch zum größten Roman des Frühjahrs ausrufen dürfe.

Es kann etwas sehr Meditatives haben, Kritikern zuzuhören. Die Stimmen entfernen sich, und da plötzlich fällt es auf. Von allen vier Kritiker-Schädeln besitzt, durch die SWR 3-on-air-Glasscheibe des Studios betrachtet, unzweifelhaft der des Gastgebers die größte Ähnlichkeit mit der Nuss. Runder ist keiner.

Und ist der Literaturkritiker nicht ohnehin der letzte legitime Statthalter Gottes in einer Demokratie. Mehrheiten, Bestseller? 90 Prozent sind Müll!, lautet die Formel des Denis Scheck, sonntags dokumentiert auch im Tagesspiegel. Seine Berufstätigkeit besteht darin, den erstaunlichen Befund möglichst gewinnend zu formulieren.

Ich komme aus dem Kessel! So sprechen die Stuttgarter, wenn sie ausdrücken wollen, dass sie in Stuttgart geboren sind. Denis Scheck ist ein bekennendes Kesselkind. Seine Eltern sind verantwortlich dafür, dass aus ihrem Sohn Denis Scheck wurde. Denn sie haben ihn deportiert.

Ein Häuschen, selbst erbaut, draußen auf einem Hügel, ganz oben, mit freiem Blick auf die nächsten Hügel, und dazu Pferde, Pfauen, Ziegen … Es wird eine fast tonlose Aufzählung, nachher in einer kleinen, noch zu erörternden kulinarischen Schreinerei; wer seine Kindheit in den Favelas von Rio schildern wollte, klänge kaum anders. Ja, es war eine Art Arche Noah mit Panoramablick, es war eine Kindheit, wie sie Eltern für ihre Kinder wünschen. Darin besteht ihre Schuld.

Bretzenacker also. Der Neunjährige ließ sich nicht täuschen. Seinem Klarblick entging nicht, wo er sich hier befand: mitten im Nichts. 230 Einwohner, und da waren die Kühe, Pferde und Ziegen gewiss schon mitgezählt. 1,5 Kilometer vom Hügel hinunter bis zur nächsten Bushaltestelle, und im Winter wurde gar nicht erst geräumt. Mit großen klammen Fingern griff das Nichts nach dem Jungen.

Der 13-Jährige wusste schließlich nur noch einen Ausweg. Er gründete die Literaturzeitschrift „Newlands“; Übersetzer war er schon.

Gewiss sah er mit einiger Verachtung auf den Rad schlagenden Pfau und übertrug diese Abneigung später auf alle Autoren vergleichbaren Stils.

Lesen ist ein gutes Mittel, den Ort zu vergessen, an dem man sich befindet. Aber wahrscheinlich hatte das Eben-noch-Kind es schon länger als eigentümlich ineffektiv empfunden, amerikanische Bücher nur zu lesen. Übersetzen musste er sie beim Lesen ohnehin, also konnte er das auch gleich schriftlich tun; und weil niemand behaupten darf, dass übersetzte Bücher, die keiner liest, bereits ihre eigentliche Bestimmung gefunden hätten, sah der Kesseljunge, auf seinem Hügel festsitzend, bald ein, dass er jetzt auch den nächsten Schritt gehen musste und seine Bücher verkaufen. Die Gründung einer eigenen Literaturagentur erwies sich als unumgänglich.

Natürlich ging das nicht ganz ohne Kollateralschäden ab, von denen Vater und Mutter Scheck regelmäßig in Form ihrer Telefonrechnung in Kenntnis gesetzt wurden. Der Chefredakteur der „Newlands“, der zugleich sein einziger Mitarbeiter war, musste den Chefreporter der „Washington Post“ schließlich um Erlaubnis fragen, wenn er seine Vermessungsergebnisse des amerikanischen Science-Fiction-Kosmos nachdrucken wollte. Wahrscheinlich hat er ihm auch gleich mitgeteilt, dass die Honorare, die er zahlen könne, durchaus beschränkt, um nicht zu sagen, gar nicht vorhanden seien, was der „Washington-Post“-Reporter sofort verstand, weshalb er ihm ein Paket voller Artikel schickte, um deren Verbreitung sich der – sagen wir – Kollege bleibende Verdienste erwerben könne. Darunter befanden sich ein Interview mit Gaddafi sowie ein Gespräch mit dem Autor der US-TV-Serie „Roots“, die gerade im deutschen Fernsehen lief. Es gelang dem akut minderjährigen Literaturagenten, seine Übersetzung für 2000 D-Mark an eine große Zeitschrift zu verkaufen. Die Eltern legten bei Telefonrechnungen über 2000 Mark Einspruch ein, beruhigten andererseits auf Jugendschutz bedachte Institutionen wie die Volksbank, die Vater Scheck fragte, ob er denn wisse, dass sein Sohn Geschäfte mit der DDR mache. Dem war es gerade gelungen, dem „Volk und Welt“-Verlag eine Anthologie australischer, wahrscheinlich eigenhändig übersetzter Science-Fiction-Stories zu verkaufen.

Ein undeutliches Gefühl hindert einen, Denis Scheck das Nächstliegende zu fragen, etwa woher er schon als, nun ja, Lebensanfänger so gut Englisch konnte. Die Antwort auf solche Einfalt scheint bereits als kleines, Abgründe bergendes Lächeln in seinem freundlich-zugewandten Gesicht zu stehen, etwa so: Das übersetzt sich doch von selbst! Später hat er in Texas über Kleists Michael Kohlhaas zwischen lateinischem mittelalterlichem Zeugnis und der amerikanischen Adaption in E. L. Doctorows „Ragtime“ nachgedacht. Und die lateinische Quellen, hat er die etwa auch …? Aber selbstverständlich, bestätigt der Kritiker, eine seiner Lieblingslektüren seien nach wie vor Ovids „Metamorphosen“, in Originalsprache.

Nach einem langen nachdenklichen Blick auf Schecks Schädel – er ist tatsächlich makellos rund – steht fest, dass Christian Kracht und sein Held August Engelhardt recht haben: „Jawohl, die Kokosnuss war … in Wahrheit der theosophische Gral“, die Wohnstatt heiligen Geistes.

Dürfte Scheck sonst, blasser legitimiert, alle zwei Wochen fast die vollständige „Spiegel“-Bestseller-Liste in die Mülltonne befördern? Scheck hält das im Gegensatz zu Elke Heidenreich für eine umweltfreundliche Tätigkeit: „Bücher sind nicht heilig. Bücher sind Datenträger.“ Und wäre er nicht der Gral, dürfte er Fantasy-Romane – „Der Name des Windes“ von Patrick Rothfuss – oder gar die pornographische Avantgarde – „Haus der Löcher“ von Nicholson Baker – mit den Worten empfehlen: „Vertrauen Sie mir! Ich weiß, was ich tue.“ Andererseits hat auch Schecks Lieblingsgeheimagent Sledge Hammer diesen Satz gesprochen, und zwar beim Entschärfen einer Atombombe, genau in dem Augenblick, bevor er den falschen Draht durchschnitt.

Aber die Ohren! Als der Herr die Ohren des Denis Scheck schuf, muss er sich erholt haben. Niemand hat individuellere Ohren als er. Bei „Druckfrisch“ sieht man das gar nicht so, aber jetzt, vor der weißen Wand in einer kleinen Schreinerei mit angeschlossenem Imbiss-Italiener im Stuttgarter Bohnenviertel, dem einstigen Altersruhesitz – schiefes Kritikerlächeln – aller Prostituierten Deutschlands. Jedenfalls kam es ihm früher immer so vor. Die Kritiker machen Pause vom Kritisieren. An der Wand hinter ihnen steht in großen silbernen drohenden Buchstaben: „Den Rest erledigen wir!“

Der kleine Italiener ist eigentlich eine kleine Italienerin und Schecks kulinarische Geheimadresse, er hat sie im Austausch gegen einen anderen Geheimtipp bekommen. Natürlich ist er ein Feinschmecker, denn egal ob es Wörter oder Pasta sind, man gewährt ihnen doch das Intimste: Einlass in sich selbst. „Und bitte, kein Trüffelöl an die Trüffel!“, ruft Scheck der Köchin noch nach; er weiß, sie würde es niemals tun, aber wenn doch – unausdenkbar! Es gibt auch Autoren, die schreiben mit Trüffelöl. Was bleibt da noch zu sagen als: „Den Rest erledigen wir“?

Scheck liest alle Bücher, über die er spricht, und das eher langsamer als andere. Blättern in Schecks Exemplar von „Imperium“. Die Notizen beweisen es, er hat keine Seite weggelassen. Und seine Handschrift wirkt so friedfertig, die MRRs galt als cholerisch.

Eines Tages, Ende der 70er Jahre, erschien ein kleiner Junge beim legendären Bad Cannstatter Übersetzerstammtisch im Weinhaus Pfund. Da saß der Tolstoi-Übersetzer neben dem Samuel-Beckett-Übersetzer – alle zusammen bildeten sie einen fast vollständigen Kanon der Weltliteratur –, und als sie begriffen, dass der Kleine sich gar nicht verlaufen hatte, sondern an ihren Tisch gehörte, wenn er auch noch keinen Alkohol trinken durfte, halfen sie ihm bei der Erfüllung seines größten Wunsches: Rückkehr in den Kessel!

Bald bewohnte der 16-Jährige ganz allein das vielleicht schmalste Haus Stuttgarts, vorn 4,58 Meter breit, hinten 4,30. Sehr alt, vier Geschosse und ein Weinkeller. Stuttgarter Literaten haben es vorm Abriss gerettet.

Das vielleicht schmalste Haus Stuttgarts ist seit 1983 städtisches Literaturhaus. Wenn der Schüler hier morgens das Fenster öffnete, musste er aufpassen, mit den Fensterläden nicht den riesengroßen, hässlichen Bürobetonturm gegenüber zu streifen. Endlich hatte er die richtige Aussicht: gar keine. Er war zurück im Kessel.

Denis Scheck? Natürlich wohnte der hier, sagt die öffnende Literaturfrau. Eben erst habe sie ein altes Fotoalbum wiedergefunden. Da!, sagt sie und deutet auf eine Art jungen Bob Dylan mit Wartet-nur!-Blick zwischen Menschen akut fortgeschrittenen Alters. Der? „Natürlich ist er das“, sagt die Literaturfrau und sticht mit dem Zeigefinger in das Foto: „Sehen Sie doch nur mal die Ohren!“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: