© Missing Films

Zwangerkrankungen: Gefangen im eigenen Kopf

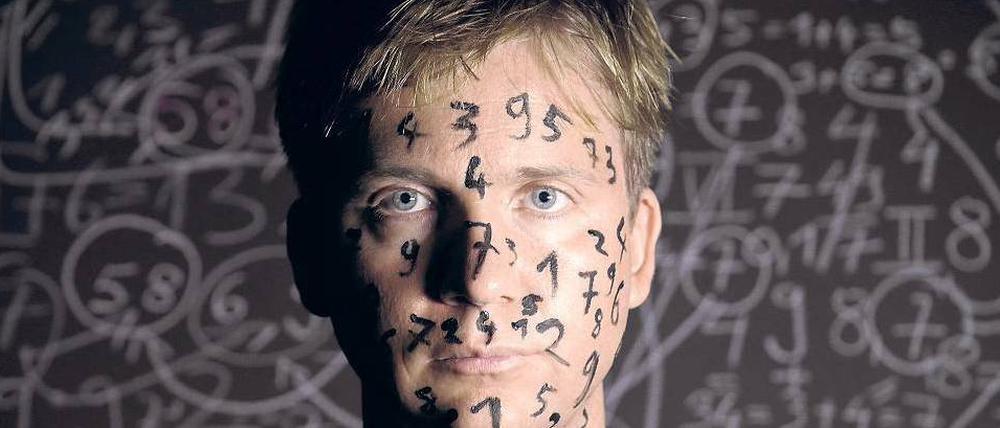

Drei Prozent aller Deutschen leiden an Zwangserkrankungen. Der Dokumentarfilm "Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben" thematisiert das Problem. Am Montag war Preview.

Eine Straßenkreuzung in New York. Über einer Tür steht die Hausnummer 58. Ein Radfahrer rollt vorbei, auf seinem Hemd die Zahl Neun. Oliver Sechting, ein blonder, jungenhafter Wuschelkopf, blickt gehetzt in die Kamera und sagt: „58 und neun – Todeskombination.“ Die Szene stammt aus der Doku „Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben“, die am heutigen Montag als Preview im Babylon Mitte zu sehen ist. Gedreht hat er sie auf einer USA-Reise mit einem Freund, Max Taubert. Eigentlich sollte es ein Film über in New York lebende Künstler werden. Aber dann verstärkte sich Sechtings Krankheit durch den neuen Alltag. So rückte der Zwang in den Mittelpunkt des Films. Sechting, der eigentlich als Sozialpädagoge in Berlin lebt, spricht darin mit seinem Filmpartner und dem Publikum über sein „magisches Zahlensystem“, seine Zwangserkrankung, und zeigt für ihn gefährliche Situationen.

Jetzt ist der 37-Jährige längst zurück in Berlin. Das Zahlensystem, das sein Leben beherrscht, hat er immer im Gepäck: „Die 58 ist für mich eine negative Zahl“, erklärt er. „Wenn ich sie nicht neutralisiere, fühlt es sich an, als würde mein Bein durchbrechen. Das kann in Phantomschmerzen enden.“ Neutralisieren – das bedeutet, er muss eine „positive Zahl“ entdecken, die er entgegensetzen kann: „Die Sieben ist positiv, oder die 34 – wegen der Quersumme sieben. Manchmal muss ich die positive Zahl irgendwo aufschreiben, auf meine Haut zum Beispiel. Oder auf eine Zigarette. Und die dann inhalieren. Dabei bin ich eigentlich Nichtraucher.“ Und wenn er das nicht macht? „Dann bekomme ich Angst, denke, dass schlimme Dinge passieren. Am Ende steht mein sozialer Tod, gefolgt vom physischen Tod. Der soziale Tod ist der Verlust aller sozialen Kontakte. Ich vereinsame, verelende und verarme.“

Eine Zwangshandlung ist immer eine Reaktion auf eine Zwangserkrankung

„Menschen mit einer Zwangserkrankung landen gedanklich oft beim Tod“, sagt Eva Kischkel, Therapeutin in der Hochschulambulanz für Psychotherapie der Humboldt-Universität in Adlershof. Sie forscht über Zwangsstörungen und behandelt Patienten. Im Anschluss an die Preview wird sie mit Oliver Sechting über das Thema diskutieren. „Es gibt ein Muster, das bei allen sehr ähnlich ist: Alle haben die Befürchtung, dass ein großes Unglück passiert. Zwangshandlungen oder -gedanken sollen dieses potenzielle Unglück verhindern. Eine Zwangshandlung ist immer eine Reaktion auf einen Zwangsgedanken“, sagt Kischkel.

Dabei gibt es viele verschiedene Arten von Zwängen. Der bekannteste ist wohl der Waschzwang, aber es gibt auch Kontrollzwänge, sexuelle Zwangsgedanken, die Angst, jemanden aus Versehen oder absichtlich zu verletzen, Wiederholungszwänge, Berührungszwänge, Zählzwänge, Ordnungszwänge. Der Übergang zwischen einem Tick und einer Erkrankung ist fließend. „Rund drei Prozent der Bevölkerung leiden unter Zwangserkrankungen, aber nur jeder zehnte Patient wird adäquat behandelt“, sagt Eva Kischkel. Sieben Jahre dauert es im Schnitt, bis jemand eine adäquate Behandlung erhält.

Viele Patienten merken selbst nur selten, dass sie an einer Zwangserkrankung leiden könnten

Bei Oliver Sechting dauerte es noch länger: „Im Jahr 2000 landete ich nach einem Nervenzusammenbruch in der Psychiatrie und bekam fälschlicherweise die Diagnose Schizophrenie.“ Solche Fehldiagnosen passierten, wenn Symptome fehlinterpretiert würden, sagt Peter Bräunig, Leiter des Depressionszentrums im Vivantes Humboldt-Klinikum mit spezieller Tagesklinik für Angst- und Zwangsstörungen. Er wird im Babylon ebenfalls mitdiskutieren. Das Problem in der Psychiatrie sei, dass es in Notfallsituationen ein enges „diagnostisches Zeitfenster“ gebe und der Arzt den Patienten dabei in einer belasteten Situation erlebe. Wenn so eine Diagnose einmal gestellt sei, werde sie meist lange nicht mehr hinterfragt. „Für Betroffene ist das fatal, weil die Diagnose Grundlage für die Therapie ist.“ Oliver Sechting bekam ein falsches Medikament, das seine Symptome – statt sie zu lindern – verstärkte. Er nahm es nicht mehr, als er merkte, dass es ihm damit schlechter ging.

Die meisten Patienten merken nur selten selbst, dass sie an einer Zwangserkrankung leiden könnten. „Viele kommen erst mit Burnout oder Erschöpfungsdepression zu mir“, sagt Bräunig. „Sie sagen nicht: Ich wasche mir irrational oft die Hände. Das gehört so zu ihnen, dass sie es nicht thematisieren. Stattdessen erzählen sie, dass sie kaum noch soziale Kontakte hätten und nicht einschlafen könnten, weil sie ständig grübelten. Unbehandelter Zwang führt zwangsläufig zu Depressivität.“ Auch Oliver Sechting hatte eine Erschöpfungsdepression: „Mit dem Zwang zu leben, ist eine ständige Überforderung.“ Erst 2007, sieben Jahre nach der Fehldiagnose begab er sich wieder in Behandlung. Sein neuer Lebenspartner, der Filmemacher Rosa von Praunheim, kannte Peter Bräunig und vermittelte den Kontakt. Bräunig erkannte, dass es sich nicht um Schizophrenie, sondern um eine Zwangserkrankung handelte. Er verschrieb ihm Medikamente, die helfen, vermittelte ihn an eine Therapeutin, die auf Zwänge spezialisiert ist.

Experten empfehlen bei Zwangserkrankungen eine Verhaltenstherapie, deren zentrales Element die Exposition ist: „Die Therapeutin setzt den Patienten einer für ihn besonders schlimmen Situation aus – und er darf nicht mit der Zwangshandlung reagieren“, erklärt Eva Kischkel. „In so einer Situation schnellt die Angst zuerst nach oben und lässt dann einfach wieder nach.“ Oliver Sechtel musste immer wieder die Zahl 58 aufschreiben und durfte sie nicht „neutralisieren“. „Das hat kurzfristig einen positiven Effekt gehabt, hat aber doch nicht richtig geholfen“, sagt der Filmemacher. „Jetzt arbeiten wir mehr darauf hin, dass ich mir selbst genüge und nicht auf die Stütze der Zahlenmagie zurückgreifen muss.“

„Die Erfolgsquoten bei der Exposition liegen zwischen 50 und 70 Prozent“, sagt Eva Kischkel. „Man weiß nicht genau, warum es bei den anderen nicht funktioniert.“ Gedankliche Zwangshandlungen sind viel schwerer zu behandeln als etwa zwanghaftes Waschen: Ein Therapeut kann gut kontrollieren, dass sich jemand wirklich nicht die Hände wäscht – aber nicht, dass jemand mit den Augen nach der Zahl Sieben sucht.

In den letzten Jahren gehe es ihm besser, sagt Sechtel. Vielleicht auch, weil er einige Hintergründe verstanden hat: „Als ich elf war, starb mein Vater. Meine Psychologin meint, dass das Zwangssystem eine Reaktion darauf war.“

Infos: www.hochschulambulanz.hu-berlin.de/spezial_zwang; www.zwaenge.de. Filmstart von "Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben" ist am 27. November

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false