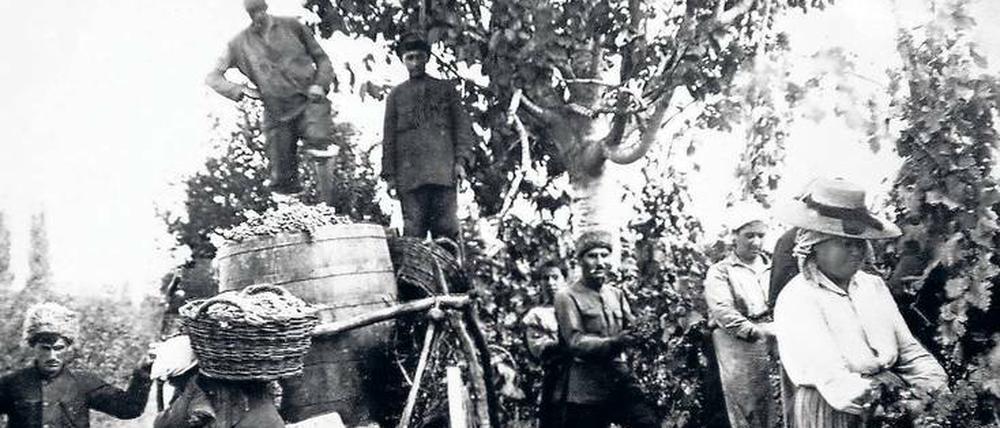

© Familienarchiv Vohrer

Ausstellung an der HU: Auf „Ulmer Schachteln“ donauabwärts

Pietistische Schwaben wanderten im 19. Jahrhundert in den muslimischen Kaukasus aus. Dieses Stück fast vergessener Migrationsgeschichte zeigt jetzt eine Ausstellung an der HU.

Ob es am aktuellen Thema Migration liegt, das sich hier sozusagen umgekehrt darstellt, nämlich deutsche Auswanderer in einem muslimischen Umfeld? Zur Eröffnung der Wanderausstellung „Entgrenzung“ über einen nahezu unbekannten Teil deutscher Geschichte ist der Senatssaal der Humboldt-Universität jedenfalls so voll, dass viele stehen müssen. In einer Kooperation des Kultur- und Wissenschaftsvereins EuroKaukAsia, des Museums für Vor- und Frühgeschichte und des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird auf 24 Stelltafeln auf Deutsch und Englisch eine Entwicklung nachgezeichnet, die vor 200 Jahren begann.

Damals wie heute war der Weg in eine neue Heimat ein teures, zeitraubendes und nicht zuletzt lebensgefährliches Unterfangen, angetrieben von Verzweiflung und Hoffnungen. Der gewaltige Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815 ließ im Jahr darauf den süddeutschen Sommer ausfallen, mutterkornverseuchte oder gar keine Ernten führten zu Krankheit und Hunger. In den ohnehin schwierigen Zeiten der Napoleonischen Kriege explodierten die Lebensmittelpreise, die Bevölkerung verarmte immer mehr. Anstatt sich nach Nordamerika einzuschiffen, ließ eine besondere Konstellation die württembergischen Pietisten in die entgegengesetzte Richtung aufbrechen. Dabei spielten die Verwandtschaft der Landesherrin mit dem russischen Zaren sowie der Einfluss einer religiös-bekehrten Deutschbaltin auf denselben eine nicht unbedeutende Rolle.

Mit den Kolonisten sollte ein wirtschaftlich aktives Element kommen

Zar Alexander I. wiederum verfolgte seine eigenen Machtinteressen im unruhigen Kaukasus. Die Geschichtsprofessorin Eva-Maria Auch weist auf die Beweggründe für die Ansiedlung hin, nämlich „mit den Kolonisten ein wirtschaftlich aktives Element zu etablieren und damit gleichzeitig den christlichen Anteil der Bevölkerung gezielt zu erhöhen – in einer Region mit einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft.“

Und so machen sich 1816 die ersten schwäbischen Auswanderer auf den Weg, ihr Heil im wilden Osten zu suchen. Glaubensfreiheit und Selbstverwaltung waren ihnen ebenso zugesichert worden wie Befreiung vom Militärdienst und 30 Jahre Steuerfreiheit. Zusammengepfercht in den „Ulmer Schachteln“, einem schiffbaren Untersatz mit einer Holzhütte obendrauf, ging es über mehrere Wochen donauabwärts. Unterwegs freute man sich über die niedrigen Lebensmittelpreise und mäkelte im Vorbeifahren an heruntergekommenen Ortschaften herum, die „nicht wie bei uns“ waren. Nichtsahnend, dass sie selbst nur allzu bald in Erdlöchern würden hausen müssen.

Eine Massenauswanderung in mehreren Wellen, mit kinderreichen Familien war auch ein großes Geschäft. Es mussten schnell Schiffe gebaut, Menschen transportiert und versorgt werden, auch während der oft wochenlangen Wartezeit auf die Überfahrt.

Auf der Fahrt in den Kaukasus starben mehr als 1000 Kolonisten

Als die Kolonisten den Kaukasus erreichten, waren unterwegs schon weit über tausend vor allem durch Krankheiten gestorben. Zeitweilig saß man bei Odessa fest, weil die Behörden in Tiflis dem Andrang nicht gewachsen waren und den Zuzug stoppen wollten.

Die Tafeln zeigen, wie rund 2500 Siedler bis 1819 acht Mutterkolonien im heutigen Georgien und Aserbaidschan gründeten – unter widrigen Bedingungen. Tatarenüberfälle auf die Kolonien 1826 während des russisch-persischen Krieges seien aber nicht primär religiös motiviert gewesen, erklärt Historikerin Auch. Vielmehr resultierten sie aus einer als ungerecht wahrgenommenen Landverteilung und Rechtsprechung gegenüber der muslimischen Bevölkerung seitens der russischen Obrigkeit, als deren Teil die privilegierten Kolonisten betrachtet wurden.

Ab Mitte des Jahrhunderts kam es allmählich zu bescheidenem Wohlstand in den Siedlungen. Besonders der Weinbau war höchst erfolgreich, die kilometerlangen Weinkeller der Gebrüder Vohrer lassen sich immer noch besichtigen. Leider sind die vielen Eichenfässer inzwischen allesamt verschwunden.

Später wurden junge Leute zum Studium nach Deutschland geschickt

In ihrer Forschung ist Eva-Maria Auch davon fasziniert, wie die „findigen Schwaben“ von den Einheimischen beispielsweise den Umgang mit Wasser übernahmen oder lernten, sich in einer konfliktreichen, multiethnischen Welt zurechtzufinden, wenn sie in unsicheren Zeiten etwa den bekannten Räuber Ali zu ihrem Schutz anheuerten. Umgekehrt wurden Einheimische in den Handwerksbetrieben der Kolonien ausgebildet und später junge Leute zum Studium nach Deutschland geschickt.

Unter den Ausstellungsbesuchern ist auch Thomas Vohrer mit seinem Bruder Klaus, Nachfahren der großen Weinbauern. Er ist ganz bewegt von der Würdigung, die hier auch seiner Familie zuteil wird. Denn viele ihrer Mitglieder verschwanden in den 1930er Jahren nach der Verhaftung durch Stalins Geheimpolizei. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 durch die deutsche Wehrmacht war das Schicksal der Kaukasusdeutschen endgültig besiegelt. Es folgten die Deportation nach Kasachstan und jahrelange Zwangsarbeit in den Lagern der „Trudarmee“.

Den Nachkommen bleiben die Erinnerungen und Reisen in die früheren Kolonien, wo inzwischen die Reste deutscher Siedlungskultur sorgfältig restauriert und durch Museen ergänzt werden. Ein Weg, den auch die vom Auswärtigen Amt finanziell unterstützte Ausstellung nehmen wird, wenn sie nach Berlin erst in Süddeutschland, dann in Aserbaidschan und Georgien sowie in der Ukraine Station machen wird.

Noch bis zum 19. März im Foyer des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität, Unter den Linden 6. Montag bis Freitag 7.30 bis 20 Uhr, Sonnabend 11 bis 18 Uhr.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false