© picture alliance / Jan-Peter Kas

Zweite Nationale Krebskonferenz: Den Plan erfüllt und trotzdem noch viel zu tun

Bilanz nach neun Jahren: Wie hat der Nationale Krebsplan die Therapie verändert?

Vor nunmehr neun Jahren starteten das Gesundheitsministerium, die Deutsche Krebsgesellschaft, die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren den Nationalen Krebsplan mit der ersten Nationalen Krebskonferenz. Vier Gesundheitsminister später ziehen die Akteure nun Bilanz auf der zweiten Nationalen Krebskonferenz, die derzeit in Berlin-Mitte tagt. Vier Handlungsfelder hatte man sich abgesteckt, wollte die Krebsfrüherkennung, die onkologischen Versorgungs- und Qualitätssicherungsstrukturen, die effiziente onkologische Behandlung und die Patientenorientierung verbessern. Drei Experten-Gruppen erarbeiteten mehr als 100 Empfehlungen.

Sehr deutlich gestiegene Überlebenschancen

Tatsächlich hat sich die Situation für Krebskranke verbessert. Zwar erkranken nach wie vor jährlich etwa 483 000 Menschen (Stand 2013) im Land neu an Krebs – fast eine Verdopplung seit 1970, der demographischen Entwicklung geschuldet. Und noch immer stirbt fast die Hälfte (223 000) daran. Zugleich seien aber auch die Überlebenschancen und die Lebensqualität Krebskranker seit den 70er Jahren „sehr deutlich“ gestiegen, sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) in seiner Eröffnungsrede. Deutschland habe im europäischen Vergleich mit die höchsten Überlebensraten.

Zwar war auf der Konferenz niemand so vermessen, die Auswirkungen des Nationalen Krebsplans bereits als Ursache für diese positive Entwicklung zu nennen. Aber der Krebsplan bringe „alle an einen Tisch“ und mache „ein abgestimmtes und zielgerichtetes Vorgehen und mehr Durchschlagskraft” in der Krebsbekämpfung möglich, sagte Gröhe.

Offene Fragen in der Früherkennung

Ein Beispiel, wo man „erheblich vorangekommen” sei, ist das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz, das 2013 in Kraft trat. Es schaffe den Rahmen für den Aufbau klinischer Krebsregister in den Bundesländern und gebe Anstöße für die Verbesserung der Früherkennung. „Durch das Sammeln von Daten über Krebspatienten und ihre Behandlung in Registern werden Unterschiede in der Versorgung und erfolgreiche Behandlungsmethoden schneller sichtbar“, sagt Gröhe. Das komme Patienten zugute.

Der Krebsplan sieht auch vor, die bestehende Früherkennung von Darm- und Gebärmutterhalskrebs in geeignete Früherkennungsprogramme zu überführen. Der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA habe dafür den gesetzlichen Auftrag, allerdings liegt der Teufel im Detail: Welche Tests sind geeignet, ab welcher Altersgrenze, und wie sollen Qualitätssicherung, Dokumentation, Erfolgskontrolle sichergestellt werden? Und soll ab einem bestimmten Alter zur Darmkrebs- oder Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung persönlich eingeladen werden, weil sich zeigt, dass die persönlich Angesprochenen sich eher beteiligen? Seit 2013 befasse sich der G-BA mit solchen Fragen, sagt Gröhe, „und wir müssen damit rechnen, dass die Beratungen bis ins nächste Jahr andauern.“ Sachliche Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit.

Gendiagnostik muss in spezialisierten Zentren überprüft werden

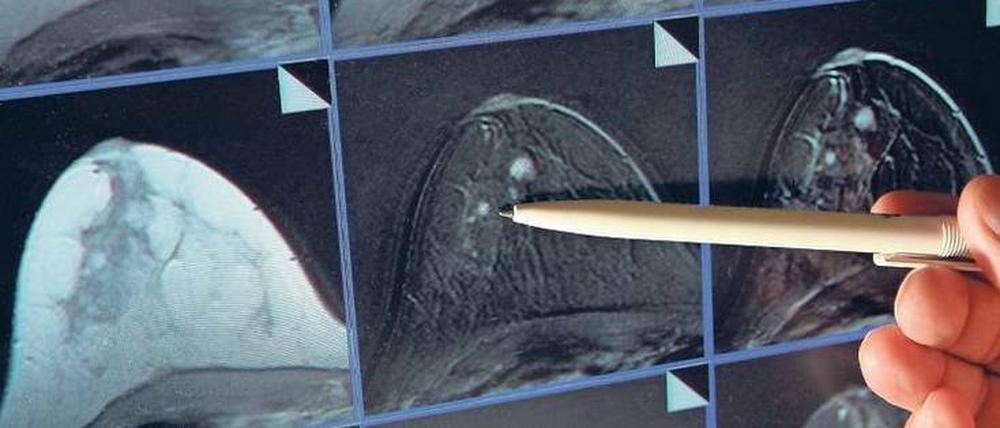

Ähnlich schleppend nähert man sich dem gesteckten Ziel, Forschungsergebnisse schneller in die Praxis zu transferieren, beklagte Peter Albers, Präsident der Krebsgesellschaft. Zwar habe es der Krebsplan ermöglicht, spezialisierte Zentren zu schaffen und zu zertifizieren. Doch das werde noch nicht genutzt, um beispielsweise gendiagnostische Tests oder andere Diagnoseverfahren zu evaluieren, mit denen Krebserkrankungen charakterisiert oder Behandlungschancen vorhergesagt werden sollen. „Ich finde, es ist ein Skandal, dass eine Magnetresonanztomografie der Prostata in jeder radiologischen Praxis zu haben ist, obwohl das ein so spezialisiertes Instrument in der Diagnostik ist, dass man es eigentlich nur an 20 Standorten anbieten dürfte, um die Standards zu erfüllen“, sagte Albers. Das gelte auch für Gentests beim Prostatakarzinom. „Die Angst der Patienten wird ausgenutzt, die dann privat Geld bezahlen für vollkommen Unnötiges.“

Es gebe „enorm viele Tests, die völlig unkritisch eingesetzt werden und dem Patienten Geld aus der Tasche ziehen“, beklagte der Wissenschaftler. Vielmehr müsse man in zertifizierten Zentren mit klinischen Studien herausfinden, ob ein Erbguttest aussagekräftig ist. „Das können wir uns nicht in jeder Praxis leisten“, sagte Albers, „aber es müsste ein Zentrum geben, wo die Effektivität überprüft und dokumentiert wird.“

Am Nationalen Krebsplan, darin waren sich die Teilnehmer der Krebskonferenz einig, wird noch lange weitergearbeitet werden müssen. Sascha Karberg

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false