© Abb.: Esa/ATG medialab

Anflug auf „Tschurjumow-Gerassimenko“: Die Kometenkralle

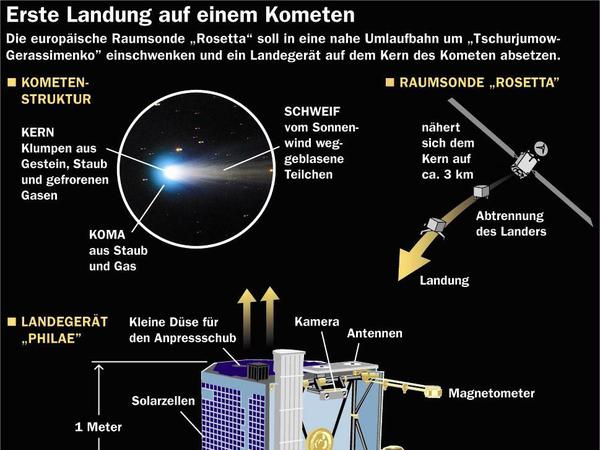

Es ist ein riskantes Unterfangen: Nach zehn Jahren Anflug soll die Sonde „Rosetta“ einen Forschungsroboter auf dem Kometen „Tschurjumow-Gerassimenko“ absetzen. Astronomen hoffen auf bahnbrechende Erkenntnisse - vorausgesetzt die Landung glückt.

Es ist das Unbekannte, das die Neugier des Menschen quält. Kometen stehen für das Unbekannte in Reinform. Lange Zeit galten sie als Unglücksboten, heute als Wegbereiter des Lebens überhaupt. Vermutlich brachten sie einen Großteil des Wassers auf die junge Erde, womöglich sogar komplexe Moleküle, aus denen sich simple Lebensformen entwickelten. Genau sagen lässt sich das aber nicht, nach wie vor wissen die Astronomen nur sehr wenig über die fliegenden Eisklumpen.

Erstmals soll eine Maschine auf einem Kometen landen

Die Weltraummission „Rosetta“ soll das ändern. Erstmals wollen Forscher den Kern eines Kometen dauerhaft beobachten. Dazu haben sie vor zehn Jahren eine Sonde ins All geschossen, im August hat sie ihr Ziel erreicht. Seitdem umkreist Rosetta den Kometenkern „67P/Tschurjumow-Gerassimenko“ und vermisst ihn präzise. Nun steht der Höhepunkt bevor: Am Mittwoch soll eine Landeeinheit namens „Philae“ von der Sonde abgeworfen werden und sich mittels Harpunen und Eisschrauben auf der Oberfläche festkrallen, um ihn unmittelbar erforschen zu können. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass eine von Menschen gebaute Maschine auf einem Kometen landet. Ob Philae das schafft und was die Landeeinheit dabei über den Kometen erfahren wird, ist: unbekannt.

© dpa(Esa,DLR)/TSP

Seit jeher ranken sich Mythen um die lang gestreckten Flecken am Himmel. Für die alten Griechen sind sie nichts als Luft, ein atmosphärisches Phänomen fernab des perfekten Himmelsgewölbes mit Planeten und Sternen. Im Mittelalter deutet man sie als göttliche Zeichen für Pest und Krieg. Der Lauf der Planeten lasse sich vorherbestimmen, das Erscheinen der Kometen kaum. Das ändert sich zwar im 18. Jahrhundert, als Astronomen die Kometenbahnen erkennen. Aber der schlechte Ruf bleibt. Als Wissenschaftler im Schweif des Halley’schen Kometen Blausäure finden, verstopfen besorgte Bürger noch 1910 aus Angst vor dem Gift die Ritzen ihrer Türen.

Ein winziger Brocken - und die Sonde ist blind

Ihren Zauber haben sie nicht verloren, auch nicht als sich Jahrzehnte später die ersten Raumsonden Kometen nähern. „Das war enorm spannend“, erinnert sich Eberhard Grün an seine Zeit im Team der europäischen Mission zum Halley’schen Kometen im Jahr 1986. Insgesamt fünf Sonden fliegen dem Himmelskörper entgegen. Zum ersten Mal wollen die Forscher den festen Kern eines Kometen sehen, der für den weithin sichtbaren Schweif ursächlich ist.

Ein Kometenkern, meist nur einige Kilometer groß, ist verglichen mit seinem Schweif winzig und mit irdischen Teleskopen nicht zu erkennen. An die Sondenarmada knüpfen Forscher ähnlich hohe Erwartungen wie heute an Rosetta. Der Kometenkern besteht aus festem Material, der Schweif wird von einzelnen Fontänen gespeist, erfahren sie. Doch dann trifft ein Brocken die heranpreschende „Giotto“-Sonde, der Datenstrom bricht schlagartig ab. Ihre Instrumente sind für den Rest des Vorbeiflugs blind. „Es war klar, dass die Mission einen Kamikazeaspekt hat“, sagt Grün.

Überleben am Rand des Sonnensystems

Heute projizieren ganze Forschergenerationen ihre Hoffnungen auf Rosetta. Denn Kometen stecken voller Widersprüche. Sie versprühen Wasserdampf, doch ihre Oberfläche erscheint trockener als jede Sandwüste. Sie bestehen zur Hälfte aus Eis, sind aber schwarz wie Holzkohle. Es gibt dort organische Moleküle, die für fast alle irdischen Arten lebenswichtig sind. Dabei kann nichts auf einem Kometen gedeihen.

Kometen sind Reste des jungen Sonnensystems, der ersten Jahrmillionen einer 4,5 Milliarden Jahre alten Geschichte, die in einer Gaswolke begann. Aus diesem Material entstand zuerst die Sonne. Das übrige Material klumpte zu Brocken zusammen, die wiederum oft kollidierten. Einige wurden größer, heißer und entwickelten sich zu Planeten wie die Erde. Ein Teil blieb zurück und fristet bis heute sein Dasein am Rand des Sonnensystems: die Kometen.

Woher kommt das Wasser in den Ozeanen?

Im Lebenslauf der Erde gibt es in jener Zeit allerdings eine Lücke. Denn die jungen Planeten waren extrem heiß, man spricht auch von der Lava-Ozean-Phase. „Die Erde muss damals viel trockener gewesen sein“, sagt Humberto Campins von der Universität von Zentralflorida, ein Experte für Wasser im Planetensystem. „Bis heute konnten wir nicht klären, woher das Wasser der Ozeane stammt.“

Eine Idee haben sie allerdings. Nachdem die Planeten entstanden waren, blieb ein Teil des Baumaterials als Kometen und Asteroiden übrig. Sie verwüsteten vor rund vier Milliarden Jahren die neu entstandenen Welten durch andauernde Kollisionen. Als der Mond und der Merkur ihr heutiges Kratergesicht erhielten, muss auch die Erde von den Brocken bombardiert worden sein. Neben der Zerstörung brachten sie vielleicht etwas Neues. Wasser.

Lebensbausteine aus dem All?

Woher das Wasser kam, ist für Ekkehard Kührt eine der wichtigsten Fragen an Rosetta. „Wir haben bisher nur sehr wenige Messungen zum Verhältnis der Wasserstoffisotope in Kometen. Die sind sehr unterschiedlich ausgefallen“, sagt der Wissenschaftler am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Rosetta und Philae haben daher mehrere Massenspektrometer an Bord. Sie sollen den Ursprung des irdischen Wassers anhand eines Isotops des Wasserstoffs ergründen: Deuterium. Enthält das Kometeneis ähnlich viel Deuterium wie die irdischen Ozeane, wäre das ein deutlicher Hinweis auf eine Quelle im All.

© Esa

Der jungen Erde mangelte es nicht nur an Wasser. „Wenn Kometen organisches Material haben, dürften sie es zur Erde mitgebracht haben“, sagt Fred Goesmann vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) und Teamleiter von „Cosac“. Cosac ist eines der komplexesten Geräte der Landeeinheit. Es soll winzige Staubproben auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzen und dann auf organische Bestandteile untersuchen.

Das Leben setzt auf linkshändige Moleküle

Dass das Team fündig wird, ist sicher. Denn im Licht von Kometenschweifen entdeckten Astronomen bisher zwei Dutzend verschiedene organische Chemikalien. In einem im All aufgesammelten und zur Erde geschickten Staubkorn fanden Forscher 2009 sogar Glycin: eine einfache Aminosäure, die eine wichtige Rolle im Stoffwechsel vieler Lebewesen spielt. Dazu gibt es im Licht der Kometen deutliche Hinweise auf weitere organische Verbindungen, die bis heute nicht zugeordnet werden konnten.

Doch Goesmann will mehr als nur neue organische Moleküle suchen. Er will wissen, ob das Leben aus den kosmischen Zutaten gemacht ist. Überprüfen lässt sich das, weil fast alle Organismen nur eine Form organischer Moleküle verwenden: die „linkshändigen“. Sie sind identisch zu ihren „rechtshändigen“ Gegenstücken, besitzen die gleichen Atome und Bindungen. Nur die Anordnung ihrer Kohlenstoffatome ist spiegelverkehrt. Warum das Leben meist auf linkshändige Moleküle setzt, ist unklar. Aber wenn es auf Kometen gerade solche Moleküle gäbe, wäre das ein starker Hinweis, woher die ersten Lebensbausteine stammen. „Das wäre großartig. Das Beste, was passieren kann“, sagt Goesmann. Noch ist es nicht so weit. „Philae kann auch einfach gegen die Wand batschen.“

Keiner weiß, wie die Oberfläche beschaffen ist

Die Landung wird für alle Beteiligten eine Zitterpartie. Nicht nur, weil die Form des entenförmigen Tschurjumow-Gerassimenko bei näherem Hinsehen immer neue Krater, Spalten und Berge offenbart. Das Problem ist das Material selbst. „Wir wissen nicht, ob wir auf einer harten oder weichen Oberfläche landen werden“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Landeeinheit, Hermann Böhnhardt vom Göttinger MPS.

Seit Anfang August ist das 80-köpfige Team der Rosetta-Kamera damit befasst, mögliche Landeplätze zu fotografieren und die Landschaft zu erkunden. Im September kürten sie aus mehreren Kandidaten eine relativ flache Stelle namens Agilkia zum Zielpunkt. Eine gute Wahl?

Schwärzer als Holzkohle

Die Forscher dachten auch an die Erkenntnisse, die die Nasa-Sonde „Deep Impact“ gebracht hatte. Als sie 2005 ein Projektil auf einen Kometen abfeuerte, wirbelte das viel losen Staub auf. Kometenoberflächen sind also weicher, als man noch während der Planungsphase von Philae angenommen hatte. „Dementsprechend fürchten wir uns vor allem vor dem Versinken“, sagt Böhnhardt. „Es spricht aber vieles dafür, dass der weiche Kern trotzdem eine festere Kruste besitzt.“ Der Physiker ist Zweckoptimist.

Die unbekannte Härte der Kometenkruste reizt die Forscher auch. Denn Philae soll untersuchen, was darüber und darunter vor sich geht. „Ein Komet wird für uns sichtbar, wenn er seinen Schweif ausbildet“, sagt Eberhard Grün. „Das heißt, das Eis wird zu Dampf und reißt dabei Staubpartikel mit.“ Allerdings erscheint die Oberfläche von Tschurjumow-Gerassimenko schwärzer als Holzkohle, sie reflektiert weniger als ein Prozent des eingestrahlten Sonnenlichts. Dadurch erwärmt sich die Oberfläche so stark, dass hier gar kein Eis existieren kann. Es liegt offenbar unter der Kruste. Wie das Gas trotzdem nach oben kommen kann, um als Gasfontäne hervorzuschießen, ist bisher nie beobachtet worden.

1,3 Milliarden Euro kostet das Unterfangen

„Vielleicht ist es wie in einem Dampfkochtopf“, sagt Grün. „Die dunkle Kruste heizt sich auf, während es darunter so lange brodelt, bis eine Öffnung entsteht und das Gas herausschießt.“ Solche Prozesse dürfte Philae bald beobachten, denn der Komet nähert sich seinem sonnennächsten Punkt. Auch das spielte eine Rolle bei der Wahl des Landeplatzes. Er liegt am Kopf der unförmigen Badeente. In Sichtweite, jedoch in sicherem Abstand bald aktiver Geysire, sagen die verantwortlichen Forscher des Landers. Aber auch darin steckt mehr Wunsch als Gewissheit. „Die Aktivität eines Kometen vorherzusagen, ist eigentlich unmöglich“, sagt Rosettas ehemaliger Chefwissenschaftler Gerhard Schwehm. Er ist mittlerweile im Ruhestand – wie viele andere Wissenschaftler aus der Anfangsphase der Mission, die bereits vor zwei Jahrzehnten aufgelegt wurde. Die Kosten beziffert die europäische Raumfahrtagentur Esa auf 1,3 Milliarden Euro.

Die Solarzellen könnten von Fragmenten aus Geysiren getroffen werden

Ob und wie lange die zwei Raumsonden in der rauen Umgebung überleben, ist ungewiss. Philae soll drei Monate arbeiten, doch der Staub, der durch die zunehmende Aktivität ausgestoßen wird, könnte Solarzellen und Instrumenten schnell zusetzen. Wenn die Fontänen auch größere Brocken mit sich reißen, könnte das die kreisende Rosetta sogar ganz ausschalten. Sie besitzt immerhin 32 Meter lange Solarpaneele, die leicht getroffen werden können.

Selbst wenn die Landung gelingt und die Geräte problemlos arbeiten, ist es unwahrscheinlich, dass Rosetta alle Fragen beantworten kann. „Die Erkundung ist ein großes Puzzlespiel“, sagt Schwehm. „Und das könnte im Laufe der Mission von 500 auf 1000 Teile anwachsen.“ Sobald ein Teil bekannt würde, offenbarten sich weitere Unbekannte. „Das gehört zur Wissenschaft dazu.“

Karl Urban

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false