© Buro Happold

Update für Berlin: Zukunftssichere Stadt: Mut zu innovativen Lösungen

Unsere Städte und Regionen zukunftssicher zu machen, ist eine Mammutaufgabe. Dafür braucht es Mut zur Umsetzung innovativer Lösungen und ein optimistisches Bild, das uns das Leben in einer zukunftsfähigen Stadt schmackhaft macht.

Stand:

In der Veranstaltungsreihe “Futureproof. Engineering resilient Cities” von Buro Happold und Aedes werden die Ansätze dazu diskutiert. In unserem Interview mit Dr. Sebastian Seelig, Partner bei Buro Happold, wirft er einen Blick auf die Lage in Berlin und Brandenburg.

Unsere Städte und Regionen zukunftssicher zu machen ist eine Mammutaufgabe. Worin liegt aus Ihrer Sicht als Stadtplaner die besondere Herausforderung?

Wir leben in einer Zeit von Multikrisen und viele davon betreffen unsere Städte und Regionen. Der Klimawandel mit heute schon spürbaren Folgen, der notwendige wirtschaftliche Strukturwandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und eine gesellschaftliche Polarisierung sind eng miteinander verzahnt. Dazu kommen unvorhersehbare Schocks wie die Corona-Pandemie oder der rasche technologische Wandel. Städte und Regionen sind Orte an denen dieser Wandel stark spürbar wird. Sie sind aber auch Teil der Lösung, da sie Orte des Austauschs und der Innovation sind. Zudem bieten sie mit ihrer Konzentration von Menschen und Nutzungen die Möglichkeit einer effizienten und nachhaltigen Versorgung, wie z.B. durch den Einsatz von erneuerbaren Energiesystemen oder durch bessere Rad- und Fußgängerinfrastruktur. Städte bieten also Multichancen für Multikrisen. Es ist an der Stadtentwicklung den Rahmen für diese Chancen zu gestalten, durch entsprechende Programme - und das immer im Austausch mit der Bevölkerung und weiteren Stakeholdern. Eine sehr komplexe Aufgabe.

Ihr Unternehmen ist als internationales Ingenieur- und Beratungsbüro seit 1995 in Berlin und Deutschland tätig. Was macht für Sie die Stadtplanung in Berlin so besonders?

Berlin hat eine Sonderrolle als Stadtstaat und als Hauptstadt, und Berlin ist eine wachsende Stadt mit einem steigenden Investitionsbedarf in allen Bereichen. Mittlere Prognosen gehen von einem Bevölkerungszuwachs von fünf Prozent bis 2040 aus. Das wären dann knapp vier Millionen Menschen. Nach der Wende war Berlin in den Bereichen Öffentlicher Nahverkehr und durch die behutsame Stadterneuerung Vorreiter der Stadtentwicklung in Europa. Das Wachstum der Stadt und die angesprochenen Transformationsprozesse erfordern aber einen steten Umbau Berlins, seiner Wirtschaft und der Infrastruktur. Dazu kommt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Frage der Verdrängung. Viele dieser Fragen können nur zusammen mit Brandenburg gelöst werden. Das betrifft zum Beispiel eine bessere Schienenanbindung der Städte Brandenburgs an Berlin oder eine klimaneutrale Wirtschaft in Brandenburg, die vom Berliner Wissenschaftsstandort profitiert. Daher braucht unser Bild von Berlin und Brandenburg ein Update.

In der Realität trifft Innovation oft auf Regelwerk und Nachhaltigkeit auf Sparpläne – fehlt den Entscheidern der Mut für ein neues Zukunftsbild?

Die Umsetzung von Innovationen scheitert oftmals nicht an dem Willen oder Mut der Akteure, sondern an unseren bestehenden Regelwerken und Gesetzen, die veraltet und nicht an die heutigen Herausforderungen angepasst sind. Überspitzt gesagt planen wir mit den Regelwerken von gestern für die Zukunft. Hier sind dringend Anpassungen erforderlich. Zudem braucht es starke und mutige Zukunftsbilder. Man sieht in vielen Städten in Europa, dass Wandel möglich ist. Paris, Barcelona, Kopenhagen und London haben eine starke Vision entwickelt, diese sehr gut kommuniziert und konsequent verfolgt. Was uns in Berlin fehlt ist ein starkes und optimistisches Bild, wie eine nachhaltige Stadt aussehen kann und wie dies das Leben der Berliner:innen positiv beeinflussen kann. Das könnte alle Akteure zum Mitmachen motivieren. Berlin hat das Potenzial dazu, denn es gibt so viele motivierte Akteure und kreative Initiativen.

Wie kann man dieses Potenzial Berlins, die Mischung aus Kreativität, Vielfalt und Eigeninitiative, für die Umsetzung nachhaltiger Stadtplanung nutzen?

Berlin hat im Bereich der Stadtentwicklung eine Vielzahl spannender Akteure und Initiativen. Dazu gehören Bottom-up Initiativen, also Initiativen aus der Zivilgesellschaft, aber auch die Berliner Bezirke, in denen viele gute Projekte entstehen. In Kreuzberg werden zum Beispiel am Lausitzer Platz Parkplätze entsiegelt, um Regenwasser zu versickern und Stadtbeete zu schaffen. Dazu kommen Akteure aus der Verwaltung, wie die Regenwasseragentur, die uns Planenden helfen, innovative Lösungen umzusetzen und zu verhandeln. In der Stadt müssen alle diese Akteure zusammenarbeiten, und das im Austausch mit den Bewohner:innen der Stadt. Dafür braucht es einen übergreifenden Rahmen, in dem wir Themen wie Freiraumgestaltung, Mobilität und Regenwasser zusammen entwickeln und umsetzen. Der Dialog zwischen den Verantwortlichen und den Bürgern wird entscheidend sein, wie erfolgreich und nachhaltig die anstehenden Maßnahmen umgesetzt werden können.

Der Klimawandel beeinflusst zunehmend die Stadtplanung. Wo sehen Sie in Berlin wichtige Hebel, um die Stadt klimaresilienter und lebenswerter zu machen?

Im Vergleich zu beispielsweise Leipzig ist Berlin schon eine relative grüne Stadt. Aber auch hier gibt es noch viele versiegelte Flächen. Die Stadt ist sehr dicht bebaut und viele der Flächen sind für das Auto. Darunter fallen vor allem Parkplätze mit Autos, die nur selten bewegt werden. Daran muss sich etwas ändern. Nicht durch Neubau, sondern durch den Umbau unserer Stadt zu einer sogenannten Schwammstadt. Straßen und Plätze müssen Wasser besser aufnehmen und speichern können, dafür ist Entsiegelung nötig. Wir müssen Grünflächen und Wasserflächen erhalten und erweitern, denn beide spielen eine zentrale Rolle für das Stadtklima und die Lebensqualität.

© Ponnie Images

Was kann Berlin hinsichtlich bezahlbarer Energie tun, um die Bedürfnisse seiner Bewohner besser zu unterstützen?

Besonders im Bereich Photovoltaik sehe ich in Berlin großes Potenzial. Berlin hat zahlreiche Dächer und große Wohnungsbestände in der Hand großer, teils öffentlicher Eigentümer. Das erleichtert eine Umsetzung in großem Maßstab. Und wir müssen noch mehr Speicher bauen, um erneuerbaren Strom auch dann nutzen zu können, wenn die Sonne nicht scheint. Man könnte darüber nachdenken, ob Autos Speicher werden können. Was wäre, wenn wir Elektroautos nicht nur laden, sondern auch die Energie aus der Batterie wieder ins Netz zurückspielen, sollte der Strom gerade an anderer Stelle gebraucht werden? Wir brauchen solche smarten und dezentrale Lösungen.

Stichwort smart – Was sagen Sie zu Smart-City Ansätzen?

Die Digitalisierung hat unser Leben in den Städten heute schon verändert, wenn wir z.B. an das Sterben des Einzelhandels denken, das durch den Onlinehandel beschleunigt wird. Künstliche Intelligenz wird den technologischen Wandel in Städten verstärken. Wichtig ist für uns, dass die Technologie dabei immer den Menschen dient. Rein technikgetriebene Smart-City-Ansätze sind der falsche Weg. In einigen Bereichen ist Technologie und Künstliche Intelligenz absolut hilfreich. Es gibt sinnvolle Anwendungen, z.B. die genaue Prognose von Wetterdaten, um Überschwemmungen in urbanen Räumen besser vorhersagen zu können oder die Messung der Luftqualität . Trotzdem müssen wir uns immer fragen, ob der Einsatz wirklich sinnvoll ist und welchen Nutzen er für die Bewohner hat.

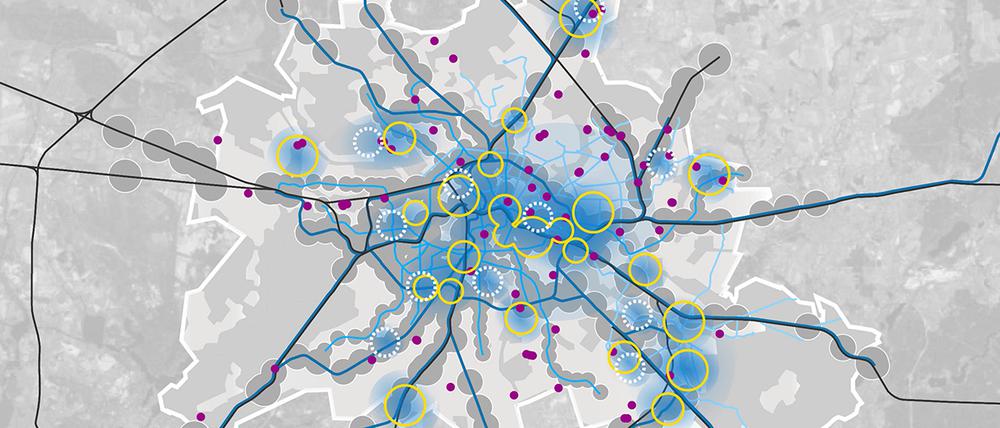

Zum Auftakt der Lab-Talk-Reihe liegt der Fokus auf der Zukunftsfähigkeit von Stadt und Region. Wo liegen für Sie die Vorteile der Region Berlin Brandenburg?

Die Stärke der Region liegt in der Vielfalt. Brandenburg bietet große Naturräume mit kleineren Städten und bezahlbarem Wohnraum. Berlin bietet Kultur, eine große Wissenslandschaft und eine Kiezstruktur mit vielen kleinen Zentren. Der Trend, im Berliner Speckgürtel oder in Brandenburg zu wohnen und ein- bis zweimal pro Woche ins Büro nach Berlin zu pendeln, wird sich fortsetzen. Damit Stadt und Region gleichermaßen davon profitieren, müssen sie noch stärker vernetzt werden – zum Beispiel durch bessere Schieneninfrastruktur. Das Berliner Siedlungssternmodell bietet dafür gute Voraussetzungen. Dieses Modell muss weiterentwickelt werden mit konkreten Projekten, die auch die wirtschaftliche Transformation unterstützen. Gute Beispiele dazu sind der Innovationskorridor Berlin-Lausitz oder die Neo City-Idee am Flughafen BER. Über diese Ideen wollen wir auf unserer Veranstaltung sprechen.

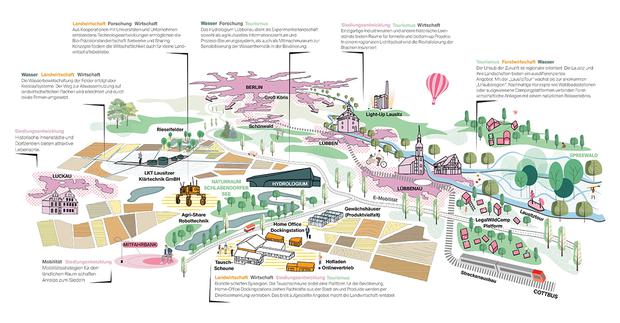

© Cityförster architecture+urbanism, freiwurf LA, Buro Happold, Thomas Gfeller

Schauen Sie als Stadtplaner optimistisch in die Zukunft?

Ja, ich bin so motiviert wie noch nie. Wir haben in Berlin und in Deutschland schon viel erreicht und machen uns oft schlechter, als wir sind. Gleichzeitig befinden wir uns aber in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Viele der Lösungen existieren heute schon, aber wir haben Probleme mit der Umsetzung. Diese vielen guten Initiativen, Ideen, Projekte und motivierten Menschen spornen mich an, nicht nur über den Wandel zu sprechen, sondern ihn umzusetzen. Wir müssen uns endlich trauen, auch innovative Konzepte umzusetzen. Und wir müssen besser kommunizieren, welche konkreten Vorteile die Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Städte davon haben.

© Buro Happold

Mehr über die Lab-Talk-Reihe erfahren sie hier.