© meandering mississippi / map by harold n. fisk, u.s. army corps of engineers, 1944, geological investigation of the alluvial valley of the lower mississippi river

Wissenschaftskommunikation heute: Von der Expertenherrschaft zur kollektiven Intelligenz

Die Welt steht vor enormen Krisen. Um ihnen zu begegnen, müssen wissenschaftliche Expertise, praktische Erfahrung und lokales Wissen verbunden werden. Wie kann das gelingen?

Stand:

Als 2022 die Spree historisch niedrige Wasserstände erreichte, während gleichzeitig Braunkohletagebaue um Grundwasserrechte kämpften, offenbarte sich ein fundamentales Problem: Verschiedene Expertisen existierten parallel, ohne systematisch integriert zu werden. Klimaforschende verstanden die meteorologischen Zusammenhänge, Energieexpertinnen die Auswirkungen des Kohleausstiegs, Hydrologinnen die Grundwasserdynamik – doch strukturierte Räume für die Zusammenführung dieser Perspektiven fehlten. Im Anthropozän sind die Grenzen zwischen unseren Wissenssystemen zu Barrieren für unser Überleben geworden. Die entscheidende Frage lautet: Wie organisieren wir unser Wissen so, dass daraus handlungsfähige Einsichten entstehen?

Seit der Aufklärung hat sich die Wissenschaft zunehmend in spezialisierte Disziplinen aufgeteilt. Was als notwendige Vertiefung begann, führte zu einer Fragmentierung des Wissens. Heute produziert die Wissenschaft mehr spezialisiertes Wissen denn je – doch produziert unsere hochspezialisierte Wissenschaft das Wissen, das wir zur Bewältigung der Anthropozän-Krise brauchen?

Wir erleben eine „epistemische Evolution“

Was wir erleben, ist eine Krise der „Wissensökonomie“ – des gesamten Ensembles von Institutionen und Prozessen, die das verfügbare Wissen einer Gesellschaft produzieren und reproduzieren. Zum ersten Mal in der Geschichte ist unser kollektives Überleben explizit von der Qualität unserer Wissensorganisation abhängig. Wir erleben die Entstehung dessen, was wir „epistemische Evolution“ nennen können – eine Epoche, in der das Überleben menschlicher Kulturen davon abhängig geworden ist, wie wir wissenschaftliches Wissen entwickeln und nutzen.

Das traditionelle Modell der Wissenschaftskommunikation folgte einer simplen Logik: Wissenschaftler produzieren Wissen, Kommunikatoren übersetzen es, Politiker implementieren es, Bürger befolgen es. Im Anthropozän wird dieses lineare Modell zur gefährlichen Illusion. Die Klimakrise demonstriert das Scheitern: Bereits Ende der 1960er-Jahre lagen fundierte Analysen zu Klimawandelrisiken vor. Das wissenschaftliche Wissen war da – doch folgte ein systematischer „Krieg gegen das Wissen“ durch Industrieinteressen. „Follow the science“ kann daher nicht unsere Devise sein. Wissenschaft ist ein kollektiver Lernprozess, der gesellschaftliche Einbettung braucht, nicht deren Ersetzung.

Hin zur Ko-Produktion von Wissen

Was wir benötigen, ist eine fundamentale Neuorganisation der Beziehung zwischen verschiedenen Wissensformen. Das neu gegründete Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena arbeitet an der systematischen Verbindung von Orientierungswissen (Wohin wollen wir als Gesellschaft?), Systemwissen (Wie funktionieren komplexe Zusammenhänge?) und Transformationswissen (Wie kommen wir von hier nach dort?). Ohne Orientierungswissen handelt die Gesellschaft ziellos, ohne Systemwissen ist sie blind, und ohne Transformationswissen ist sie der „Tragödie der Langzeitziele“ ausgeliefert, also der ständigen Verschiebung der zu erreichenden Ziele in eine immer fernere Zukunft.

Im Anthropozän werden wissenschaftliche Erkenntnisse explizit politisch relevant.

Jürgen Renn, Wissenschaftshistoriker

Die Alternative zur Expertenherrschaft ist die Ko-Produktion von Wissen – Prozesse, in denen wissenschaftliche Expertise systematisch mit praktischer Erfahrung, lokalem Wissen und gesellschaftlichen Perspektiven verbunden wird. Das gemeinsam vom Haus der Kulturen der Welt und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte durchgeführte Projekt „Mississippi: An Anthropocene River“ zeigte exemplarisch, wie transdisziplinäre Teams aus Wissenschaftlern, Künstlern und Aktivisten entlang des 3700 Kilometer langen Flusses neue Erkenntnisse entwickelten, die weder Wissenschaft noch Praxis allein hätten erzielen können. Dabei entstanden transregionale Bündnisse zwischen Menschen, die sich an verschiedenen Orten mit verwandten Problemen auseinandersetzen.

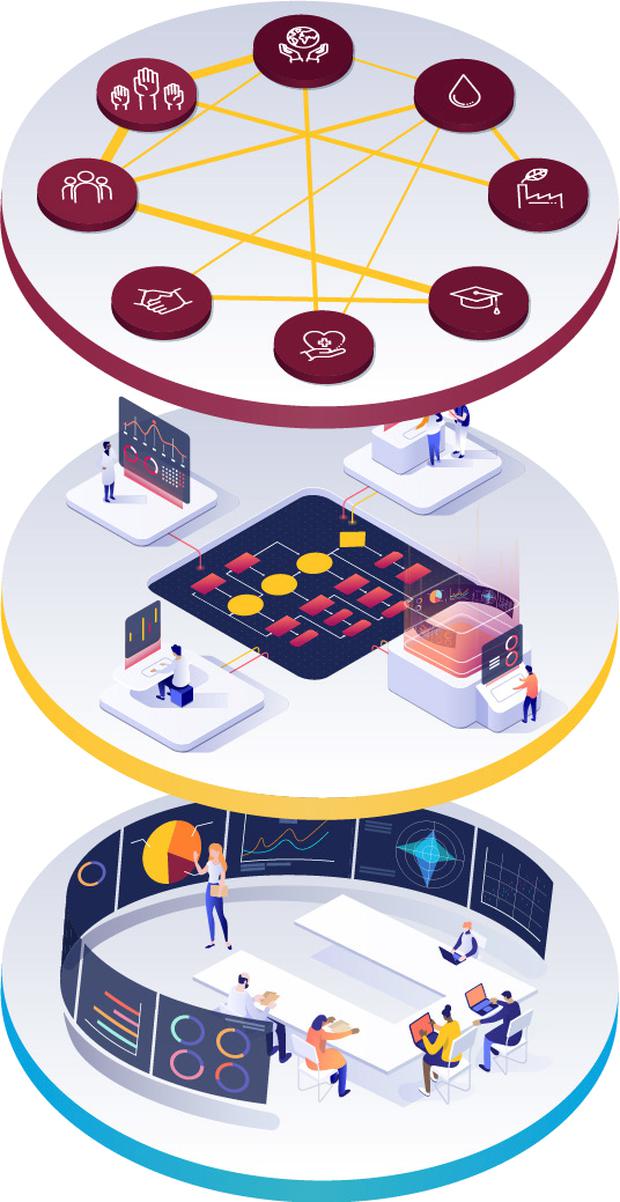

Diese neue Form der Wissensproduktion braucht geeignete Infrastrukturen. Die Arizona State University entwickelte mit dem „Decision Theater“ eine innovative Methodologie: In speziell gestalteten Räumen mit mehreren Bildschirmen können Energieplaner, Klimaforscherinnen, Kommunalpolitiker und Bürgervertreter verschiedene Szenarien durchspielen, wobei lokale Daten mit globalen Erfahrungen und wissenschaftlichen Modellen verknüpft werden. Entscheidend ist: Es handelt sich nicht um einseitige Wissensvermittlung, sondern um echte Ko-Kreation. Teilnehmende können lokales Wissen einbringen, auf fehlende Daten hinweisen und wissenschaftliche Annahmen hinterfragen.

© MPI GEA

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, unterschiedliche und oft widersprüchliche Stakeholder-Interessen produktiv zu integrieren. Strukturierte Deliberationsverfahren schaffen gemeinsame Lernräume, in denen aus der abstrakten Frage „Was sagt die Wissenschaft?“ die konkrete Frage wird: „Was passiert, wenn wir verschiedene Wege gehen, und wie können wir diese gemeinsam gestalten?“ Das Max-Planck-Institut für Geoanthropologie entwickelt solche Ansätze weiter und plant, sie zu einem europäischen Hub für Decision-Theater-Technologie auszubauen.

Diese Transformation wird durch die Integration Künstlicher Intelligenz besonders spannend. KI-Systeme können dabei helfen, Erfahrungen aus verschiedenen Kulturen und Klimazonen für lokale Entscheidungen nutzbar zu machen. Ein KI-Assistent könnte während einer Decision-Theater-Sitzung zur regionalen Energieplanung etwa darauf hinweisen, welche Lösungen in ähnlichen Regionen erfolgreich waren.

Technologien demokratisch gestalten

Dabei geht es nicht um die Automatisierung von Entscheidungen, sondern um die Schaffung eines „Webs des Wissens“, in dem Bürgerinnen zu Ko-Produzenten von Erkenntnissen werden können. Entscheidend ist, dass diese Technologien demokratisch gestaltet werden müssen. KI-Systeme sind nicht neutral – sie verkörpern die Werte und Annahmen ihrer Entwickler. Ohne transparente Governance riskieren wir, dass diese mächtigen Werkzeuge die Konzentration von Wissensmacht verstärken, statt sie zu demokratisieren.

© 2019 Arizona Board of Regents

Die Transformation hat tiefgreifende Implikationen für die Demokratie. Im Anthropozän werden wissenschaftliche Erkenntnisse explizit politisch relevant – aber das bedeutet nicht, dass Wissenschaftler politische Entscheidungen treffen sollten. Vielmehr geht es um die Entwicklung „deliberativer Kompetenz“ – der Fähigkeit von Gesellschaften, informierte Entscheidungen über komplexe, langfristige Probleme zu treffen. Decision-Theater-Methoden bieten hier einen Ausweg: Sie schaffen Räume für informierte Deliberation, die sowohl lokale Bedürfnisse als auch globale Zusammenhänge berücksichtigen.

Berlin steht exemplarisch vor den Herausforderungen, die Städte weltweit bewältigen müssen.

Jürgen Renn, Wissenschaftshistoriker

Langfristig könnte aus der Konvergenz verschiedener Innovationen etwas entstehen, was wir bereits in den frühen 2000er-Jahren als „epistemisches Web“ entworfen haben – eine digitale Infrastruktur, die fundamental auf die Ko-Produktion und den Austausch von Wissen optimiert ist. Anders als das heutige, kommerziell dominierte Internet würde eine solche Infrastruktur Bürgerinnen zu aktiven Wissensproduzenten machen und lokales mit globalem Wissen systematisch verbinden. Mit agentischer KI und neuen Protokollen wird diese Vision heute technisch realisierbar.

Evolution der Wissensökonomie

Diese Technologien – Decision Theater, KI-unterstützte Deliberation und epistemische Web-Architekturen – sind nicht nur nützliche Werkzeuge, sondern die Instrumente einer neuen, dem Anthropozän angemessenen Wissensökonomie. Sie ermöglichen es erstmals in der Geschichte, komplexes wissenschaftliches Wissen systematisch mit lokaler Expertise und demokratischer Deliberation zu verbinden.

Bei der diesjährigen Berlin Science Week werden verschiedene Ansätze für diese Transformation erkundet. Berlin steht exemplarisch vor den Herausforderungen, die Städte weltweit bewältigen müssen: Wie kann urbane Entwicklung klimaresilient gestaltet werden? Wie lassen sich Energiewende und soziale Gerechtigkeit verbinden? Wie können Bürgerinnen zu echten Partnern in der Stadtentwicklung werden? Diese Fragen lassen sich nur beantworten, wenn wissenschaftliche Expertise, lokales Wissen und demokratische Deliberation systematisch verbunden werden. Berlin wird damit zu einem Laboratorium für die Zukunft des Wissens.

Im Anthropozän brauchen wir eine Evolution unserer Wissensökonomie, die ebenso kritisch für das menschliche Überleben ist wie die Evolution unserer Energiesysteme. Die Transformation hat bereits begonnen. Es liegt an uns, diese Entwicklung zu gestalten und sicherzustellen, dass die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts dem Überleben und Gedeihen der Menschheit dient.