Von naturverliebten Majestäten und hohlen Eichen: Michael Seilers opulentes Werk über die Pfaueninsel begeistert mit Fachwissen und spannenden Anekdoten.

Von naturverliebten Majestäten und hohlen Eichen: Michael Seilers opulentes Werk über die Pfaueninsel begeistert mit Fachwissen und spannenden Anekdoten.

Hier besprachen Winston Churchill, Harry S. Truman und Josef Stalin, wie es mit Europa nach dem Zweiten Weltkrieg weitergehen sollte. Am 17. Juli 1945 startete die Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof. Besucher können ein ikonisches Foto von damals nachstellen.

Den Nazis stand er fern, nach dem Krieg spielte er in Ost-Berlin Theater. 1960 starb Wolf Beneckendorff bei einem Raubüberfall. Ein Notizbuch führte zu den Tätern.

Touristen willkommen: Am Leipziger Platz hat ein privates Museum über die Geschichte der Berliner Mauer eröffnet.

Zwei neue Wegweiser gegen Tipps für Wanderungen durch Berlin

Vom Kaiser-Wilhelm- zum Nord- Ostsee-Kanal: Ein Buch würdigt die (Bau-)Geschichte der Wasserstraße

Verschwunden, nicht vergessen. Ein Bildband richtet den Blick auf das versunkene Berlin

Erst die D-Mark, dann die Einheit. Vor 30 Jahren kam es zur Währungsunion. Unter Party und Tumulte auf dem Alex mischen sich in der DDR auch Zukunftssorgen.

Verwaltung aufbauen, Lebensmittelverteilung regeln, Filmwesen und Theater reaktivieren: Stadtkommandant Nikolaj Bersarin fuhr Berlin wieder hoch. Er starb am 16. Juni 1945.

Zwei Kännchen dienen lange als Malobjekte in einer Kunstschule – bis der Leiterin auffällt: Sie stammen aus dem Kaffeehaus eines jüdischen Berliners.

Am 13. Juni 1990 begann der Abbau des Grenzbetons. An der Bernauer Straße eröffnet dazu eine Sonderausstellung unter freiem Himmel. Ein Rückblick.

Vor 25 Jahren verwandelte Christo mit der Reichstags-Verhüllung nicht nur ein Gebäude, sondern eine ganze Stadt. Sie verdankt ihm mehr als ein Sommermärchen.

Auslöser für die Insolvenz war offenbar die lange Schließung aufgrund der Coronakrise. Das Kino war bei der ersten Berlinale nach der Wende dabei.

Lässt sich NS-Ästhetik transformieren? Peter Strieder, ehemaliger Senator für Stadtentwicklung, hat eine Debatte angestoßen.

Die NS-Ästhetik im Olympiapark empfinden viele Menschen als Ärgernis. Doch bisher scheiterten alle Initiativen am Denkmalschutz. Das könnte sich jetzt ändern.

Die „Schwangere Auster“ war West-Berlins Symbol der Freiheit. Am 21. Mai 1980 stürzte ein Teil des Dachs ein. Der Wiederaufbau dauerte sieben Jahre.

Am Mittwoch stimmt die BVV Steglitz-Zehlendorf über Schlachtensee als neuen Ortsteil ab. Unser Autor würdigt schon einmal die kleinteilige Berliner Identität.

Die studierte Architektin Sandra Siewert formt Berliner Baukunst zu attraktiven Geschenkideen um

Bei der Defa-Stiftung gab es plötzlich „vermehrt Anfragen“ nach einem Berlin-Film der Nachkriegszeit. Jetzt ist er auf Youtube zu sehen.

Hoch über dem Grunewald weckt ein Spaziergang auf dem Teufelsberg Erinnerungen an romantische Momente im Kalten Krieg. Auch die Abhöranlage ist wieder geöffnet.

Kleiner Stromer: Verglichen mit traditionellen Verbrennerautos fühlt sich das Fahren in Opels Elektro-Corsa gar nicht so anders an.

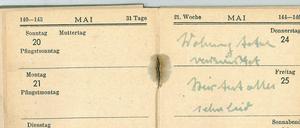

Tagebücher erzählen von dem, was Geschichtsbücher oft vernachlässigen: dem Denken, Fühlen und Leiden der betroffenen Menschen. Fünf Zeitdokumente.

„Die Mörder sind unter uns“ war der erste deutsche Nachkriegsfilm. Er wurde in der Sowjetzone gedreht, weil die Amerikaner den Regisseur abgewiesen hatten.

Mehr als 50.000 Juden wurden aus Berlin verschleppt, doch davon sind keine Bildaufnahmen bekannt. Das Haus der Wannsee-Konferenz bittet Berliner um Hilfe.

öffnet in neuem Tab oder Fenster