Reisspelzen bilden Nanostrukturen aus Silizium. Daraus lassen sich leistungsfähige Elektroden für Lithium-Ionen-Akkus herstellen.

Reisspelzen bilden Nanostrukturen aus Silizium. Daraus lassen sich leistungsfähige Elektroden für Lithium-Ionen-Akkus herstellen.

Der Staub der Wüste fliegt tausende Kilometer weit. Mit einem Spezialflugzeug und Lasergeräten ergründen Forscher in der Karibik, welche Folgen das für das Klima hat.

Schwebeteilchen in der Luft werden mit dem „Lidar“-Verfahren (Light Detecting and Ranging) aufgespürt. Dabei wird ein Laserstrahl in den Himmel gerichtet, der von den Aerosolen reflektiert wird.

Neue Funde aus dem Iran zeigen, dass sich der Ackerbau in vielen Gebieten des "fruchtbaren Halbmonds" mehr oder weniger zeitgleich etablierte. Bald hielten die frühen Siedler auch Tiere in kleinen Herden.

Vor zwei Millionen Jahren entwickelten unsere Vorfahren die Kunst des Werfens. So konnten sie Tiere aus einigermaßen sicherer Entfernung erlegen.

Ähnlich wie Sterne ziehen Metropolen Masse von außen an. Doch richtig strahlen können sie nur, wenn auch die sozialen Netzwerke stimmen. Investitionen in Verkehrswege und Kommunikationskanäle steigern langfristig den Wohlstand.

Es ist nicht nur der Mensch, der Wölfen gefährlich werden kann. Der größte Feind steckt möglicherweise in ihnen selbst, denn genetische Inzucht macht die Raubtiere anfällig für Krankheiten.

In Kanada haben Laubmoose mindestens 400 Jahre unter einem Gletschern überdauert. Jetzt grünen sie wieder.

Sie waren fast ausgerottet – nun sind sie wieder da. Aber die moderne Landwirtschaft macht ihnen zu schaffen.

Der prächtige Schmetterling legt zwischen Kanada und Mexiko Tausende von Kilometern zurück. Trotzdem findet er ein Gebiet, das nur wenige Hektar groß ist. Wie er das anstellt, haben Wissenschaftler der Uni Oldenburg untersucht.

Die neue Vogelgrippe H7N9 kann sich aus Asien unbemerkt über Enten und andere Zugvögel verbreiten. Welche Wege die Erreger nehmen, versuchen Forscher mithilfe von Sendern an Vögeln aufzuklären.

Quastenflosser gibt es seit mehr als 300 Millionen Jahren. In dieser Zeit haben sie sich jedoch nur wenig verändert. Das zeigt eine umfassende Analyse ihres Erbguts.

Die Welt der Primaten und des modernen Homo sapiens in einem Körper vereinigt: Australopithecus sediba war in Bäumen wie auf dem Boden zu Hause. Sein Körper war ein Kompromiss, mit dem beide Lebensformen möglich waren.

Kosmische Treffer könnten die Entwicklung des Lebens gefördert haben. Das schließen Geowissenschaftler aus der Datierung eines Impaktkraters in Finnland.

Wisente wurden in der Natur völlig ausgerottet, das letzte Tier wurde 1927 im Kaukasus geschossen, in Ostpreußen starb das letzte bereits 1755.

Wisente, Elche und Wölfe streifen wieder durch heimische Wälder. Nicht überall sind sie willkommen. Landwirte fürchten um ihr Vieh. Und auch mancher Jäger richtet trotz Verbot das Gewehr auf die Rückkehrer.

Ein großer Teil der im Motor freigesetzten Energie treibt das Auto nicht an, sondern heizt die Umgebung. Das könnte man nutzen. Doch in der Praxis ist die Ausbeute sehr bescheiden.

Die Kälte ist kein Beleg dafür, dass die Theorie falsch ist. Der Wandel kommt viel mehr auf einem Umweg zu uns. Eines steht aber auch fest: Die Kälte ist kein Vorbote für eine neue Eiszeit.

Die Vorfahren der Vögel könnten auch ihre Hinterbeine zum Fliegen genutzt haben.

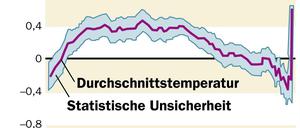

Forscher haben den Temperaturverlauf der vergangenen 11.300 Jahre rekonstruiert: Schon jetzt ist es außergewöhnlich warm - bald wird die Erde einen neuen Rekord erleben.

Die wild lebenden Insekten sind beim Bestäuben von Blüten viel effektiver als Honigbienen. Doch ihre Zahl nimmt ab. Das gefährdet die Nahrungsmittelproduktion.

Steigt weltweit die Temperatur, gibt es mehr Eruptionen. Das zeigen Untersuchungen im Pazifikraum. Ob der Effekt auch in naher Zukunft spürbar ist, bleibt offen.

Eine biologisch abbaubare Zuckerkette aus dem Gemeinen Spaltblättling kann helfen, die Ausbeute an Erdöl aus der Tiefe zu erhöhen.

Kleine Inselstaaten haben im Klimawandel zwar schlechte Überlebenschancen – aber Zugriff auf Bodenschätze der Tiefsee. Die Hoffnung auf den Reichtum vom Meeresgrund löst allerdings auch Konflikte aus. Die Meere stehen unter vielfältigem Druck. Große Probleme sind die Überfischung und der Müll im Meer.

öffnet in neuem Tab oder Fenster