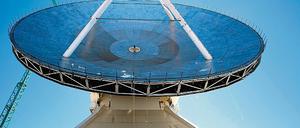

In Jülich geht ein Kraftwerk ans Netz, mit dem sich aus Sonnenlicht besonders viel Strom gewinnen lässt.

In Jülich geht ein Kraftwerk ans Netz, mit dem sich aus Sonnenlicht besonders viel Strom gewinnen lässt.

Manche Fledermäuse sind auch am Boden wieselflink. Sie haben an ihren Flügeln Krallen und an den Füßen richtige Laufsohlen.

Mit speziellen Solaranlagen kann der Treibstoff der Zukunft direkt hergestellt werden. Das "Aufspalten" von flüssigem Wasser ist nicht nötig.

In einem Freiluftexperiment halten Forstwissenschaftler Niederschlag von Bäumen fern, um künftige Dürreperioden zu simulieren.

Ein bisschen ähnelt es einer Savanne in Ostafrika: In der Niederlausitz kann man studieren, wie die Natur in eine leblose Landschaft zurückkehrt

An der Ostsee leiden die Menschen unter einer Masseninvasion der Marienkäfer. Und es gibt noch eine zweite Plage.

Extreme Klimaveränderungen lassen seit Millionen Jahren immer wieder die meisten Arten aussterben – und schaffen so Platz für neue.

Die Artenvielfalt ist auf Inseln größer als an Land. Spitzenreiter ist Neu-Kaledonien. Woher aber kommt der Artenreichtum auf den Inseln?

Der Anbau von Karotten hat auf den ersten Blick wenig mit dem Klimawandel zu tun. Wenn da nicht die Moorböden wären, auf denen Bauern Möhren aussäen: Trockengelegte Feuchtgebiete produzieren viele Treibhausgase.

Den Begriff „Überbevölkerung“ kannten die Neandertaler wohl nicht. Adrian Briggs und Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig schließen das aus dem Erbgut unserer ausgestorbenen Verwandten.

Mit 29 Zootieren in Innsbruck, Wien, Berlin und anderen Städten haben die Züchter angefangen. Jetzt ist es in den Alpen ist es gelungen, die vor 100 Jahren ausgerotteten Aasfresser wieder heimisch zu machen.

Kaum sind sie da, sind sie wieder weg: Warum Atome im All so schnell werden können

Hebt in der Straße plötzlich ein infernalisches Hupkonzert an, steckt wohl keine Fehlfunktion etlicher Alarmanlagen dort geparkter Fahrzeuge hinter dem Lärm. Dieses ferngesteuerte Hupen warnt vielmehr vor einer Katastrophe.

Huftierherden legen immer seltener lange Märsche zurück

Als die brasilianische Luftwaffe statt der Trümmer des Flugzeugs eine Holzpalette aus dem Wasser fischte, war sie auf ein Problem gestoßen, das Meeresforscher seit langem umtreibt: Die Meere werden zur Mülldeponie.

Eine Fachtagung in Potsdam zeigt: Die Chancen, außerirdisches Leben zu finden, stehen besser als je zuvor – zumindest in der Theorie.

Spektakuläres Planspiel: Ein Stromnetz soll Europa mit Nordafrika verbinden, um klimafreundliche Energie zu liefern.

Um große Gebiete nach Nahrung zu durchsuchen, jagen Fledermäuse in Gruppen

Lupinen könnten bald in Backwaren und Nudeln zur Geschmacksverstärkung eingesetzt werden. Wissenschaftler am Institut für Züchtungsforschung des Julius-Kühn-Instituts (Mecklenburg-Vorpommern) arbeiten jetzt an einer Kreuzung von Kulturpflanzen mit südamerikanischen Wildlupinen, die sich dafür eignet.

Weltreisender in Sachen Natur: Vor 150 Jahren starb Alexander von Humboldt.

Der bisherige Verlauf der Epidemie in Mexiko lässt die Experten der WHO vermuten, dass dieses Virus möglicherweise eine Pandemie auslösen könnte. Experten setzen aber auf eine bessere Vorbereitung als bei der Epidemie von 1918.

Brückenechsen sind faszinierende Forschungsobjekte. Nur auf wenigen Inseln Neuseelands gibt es die lebenden Fossilien noch.

Im Eiltempo verlässt ein Stern unsere Galaxie. Ursache ist offenbar die Explosion eines anderen Sternes in unmittelbarer Nähe.

Weit unter dem Meeresspiegel gibt es viele Tiere. Ihr Leben ist bisher kaum erforscht.

öffnet in neuem Tab oder Fenster