Der Ideenwettbewerb zum Museum der Moderne auf dem Kulturforum weckt die Hoffnung, dass aus einem unwirtlichen Ort ein wirtlicher wird. Ein Kommentar.

Der Ideenwettbewerb zum Museum der Moderne auf dem Kulturforum weckt die Hoffnung, dass aus einem unwirtlichen Ort ein wirtlicher wird. Ein Kommentar.

Von der drängendsten Brache der Stadt zum schönsten Baufeld: Der Ideenwettbewerb für das Museum der Moderne am Kulturforum hat begonnen.

Der russische Historiker Oleg W. Chlewnjuk wagt eine neue Biografie des Sowjetdiktators Stalin. Eine Rezension.

Das "Schwarzbuch Bührle" zur problematischen Zürcher Sammlung beleuchtet die Kunstkäufe und Geschäfte des Werkzeugfabrikanten Emil Georg Bührle - und unterstreicht den Raubkunstverdacht.

Klassisch dekorierte Nazi-Architektur: Wie sich Albert Speer den Stil des großen preußischen Baumeisters Karl-Friedrich Schinkel aneignen konnte, zeigen die Dahlemer Vorlesungen von Klaus Heinrich.

Großprojekt an drei Orten in Dresden: Die Ausstellung "Krieg und Frieden" fragt nach den Nachwirkungen der Gewalt überall auf dem Globus - vom Ersten Weltkrieg bis heute.

Jerusalem ist eine als Stadt der Widersprüche, der Konflikte – und der Hoffnung. Das Festival "Season of Culture" will einen gemeinsamen Raum zum Leben schaffen.

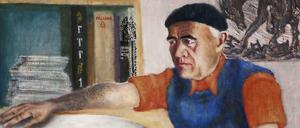

Nicht nur Emil Nolde machte sich anfangs Hoffnungen auf einen guten Platz im nationalsozialistischen Kunstbetrieb. Eine neue Sicht auch auf Karl Hofer und Oskar Schlemmer vermittelt eine neue Berliner Publikation.

Der neue Eingang des Pergamonmuseums gewinnt Konturen. Es gibt schon den Durchbruch für den Übergang von der James-Simon-Galerie als künftigem zentralem Eingangsgebäude.

Monika Grütters erntet mit ihrem Entwurf eines Kulturgutschutzgesetzes herbe Kritik. Dabei sollte die Diskussion darüber geführt werden, was national bedeutende Kunst eigentlich ist. Ein Kommentar.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) war eng in die Entstehung des „Generalplan Ost“ in der NS-Zeit verstrickt. Eine Ausstellung zur Beteiligung der DFG macht nun Station in der Topographie des Terrors in Berlin.

Die Deutungshoheit über das Bauhaus liegt seit den 1930ern bei Walter Gropius. Dabei gab es noch einen anderen: Die Ausstellung "Das Prinzip Coop" würdigt den vergessenen Bauhaus-Architekten Hannes Meyer.

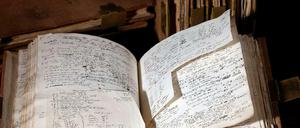

Der Katalog der Werke Gerhard Richters wächst, die Jahre von 1976 bis 1994 sind erfasst. Doch was ist mit seiner westdeutschen Frühzeit? Der Rekordkünstler hat sie aus dem Werkverzeichnis ausgeschlossen. Über ein Œuvre der Fülle und Widerspüche.

Früher waren Wolkenkratzer ein Markenzeichen von New York. Dann setzten die Golfstaaten und China bei Neubauten auf lichte Höhen. Nun scheinen Europas Metropolen zu folgen.

Der Kunsthandel läuft Sturm gegen Monika Grütters Kulturgutschutzgesetz. Die versucht nun die Wogen zu glätten, indem sie auf eine bestehende EU-Regelung verweist.

Zeitgenössisches kann ungehindert ins Ausland gehen, Kunsthändler sprechen von "kalter Enteignung": Die Kritik am neuen Kulturgutschutzgesetz wird heftiger.

Sprechende Fotografie: Architekturaufnahmen von Hélène Binet im Berliner Bauhaus-Archiv

Trotz vieler Wettbewerbe haben oft andere darüber entschieden, was letztlich gebaut wird - in London, Washington, Paris, aber auch Berlin. Eine Tagung an der TU hat sich jetzt mit Fluch und Segen der Architekturwettbewerbe auseinandergesetzt.

Weltkulturerbe: Die Unesco benennt 24 neue, schützenswerte Stätten, darunter auch das Weinanbaugebiet Burgund. Nicht alle überzeugen.

Hamburg jubelt, Naumburg zagt, die Wikinger-Vertreter halten sich zurück: So lassen sich die Reaktionen auf die Behandlung der deutschen Bewerber für die Weltkulturerbe-Liste zusammenfassen. Aber eigentlich kümmert sich das Welterbe-Komitee der Unesco, diese Hüterin der begehrten Liste von Kultur- und Naturdenkmälern, ja um die ganze Welt, oder genauer: um historische Stätten in den 191 Unterzeichnerstaaten, die die Welterbe-Konvention ratifiziert haben.

Winfrid Halder sollte die umstrittene Stiftung befrieden. Es ist anders gekommen. Ein Porträt

Speicherstadt, Felszeichnungen und die Champagne: 38 Stätten bewerben sich um die Aufnahme in die Unesco-Kulturerbeliste.

Die Berlinische Galerie erzählt in der Ausstellung „Planen und Bauen im Berlin der 1960er Jahre“ eine gemeinsame Moderne von Ost und West, die es so nie gab. Denn sie scheint einen wichtigen Faktor zu ignorieren: Die Mauer.

Die Berlinische Galerie postuliert eine gemeinsame Moderne in Ost- und Westberlin, die es so nie gab

öffnet in neuem Tab oder Fenster