Alle 20 Minuten kommen seltsame Signale aus dem Weltraum im australischen Outback an. Stecken energieverschwendende Aliens dahinter? Oder eine neue Art Neutronenstern?

Alle 20 Minuten kommen seltsame Signale aus dem Weltraum im australischen Outback an. Stecken energieverschwendende Aliens dahinter? Oder eine neue Art Neutronenstern?

Eine ausgediente Raketenstufe von SpaceX umkreist den Mond. Wissenschaftler haben errechnet, wann der Flugkörper dort einschlagen wird.

Etwas tun – für eine nachhaltige Zukunft. Das ist das Credo der Scientists for Future. Die Bewegung hat Fans, aber auch scharfe Kritiker. Ein Porträt.

In der Forschung braucht es „Stille Zeit“, den unerschütterlichen Abstand zur Welt, nicht nur zwischen den Jahren.

Der Nachfolger von „Hubble“ ist startklar. Weit in die Vergangenheit soll nun „Webb“ blicken. Klappt alles, wird das unser Bild des Kosmos erheblich erweitern.

Methanol, Ammoniak und Wasserstoff sind alternative Treibstoffe für Hochseeschiffe. Noch fürchten die Reedereien auf den falschen zu setzen.

Am Montag bekommt der Physiker den Nobelpreis. Parisi hat das Komplexe greifbarer gemacht. Doch seine jüngste Herausforderung harrt noch einer Lösung.

Der Wasserbedarf in Berlin nimmt zu. Die Stiftung Zukunft Berlin stellt Maßnahmen vor, wie der drohenden Wasserkrise zu begegnen wäre.

Die Mission von Matthias Maurer hat – endlich – begonnen. Hautnah erlebt der Astronaut den Wandel der Raumfahrt, die sich anschickt „einen neuen Kontinent“ zu erkunden.

Mehrfach wurde der Start von Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation nun schon verschoben. Wie geht es ihm damit?

Der Vulkanausbruch auf La Palma dauert an. Ein Vorschlag lautet: Die Lava mit Bomben stoppen. Kann man den Ausbruch wirklich aufhalten?

Am Sonntag sollte der Saarländer Matthias Maurer eigentlich zur ISS starten. Wegen schlechten Wetters muss sich der Astronaut bis mindestens Mittwoch gedulden.

Sechs Monate soll Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation forschen. Für ihn könnte es nur ein Zwischenstopp sein.

Die Suche nach Bodenschatzvorkommen wird teils kritisch beäugt. Neue Methoden gestalten die Exploration minimalinvasiv.

Naschwerk herzustellen, war immer schon eine Wissenschaft für sich. Immer mehr perfektionieren Forscher die Verarbeitung. Nun soll der Kakao aus dem Labor kommen.

Für seine Forschung erhielt der Berliner Chemiker Gerhard Ertl den Nobelpreis. Gerade erschien seine Autobiografie. Jetzt wird er 85.

David MacMillan und Benjamin List haben besonders effektive Katalysatoren entdeckt. Sie sollen die Chemie „grüner“ machen.

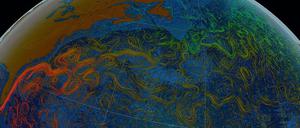

Mal Eis und Sturm, mal Hitze und Windstille. Und morgen ist es schon wieder anders. Dennoch finden Forscher Muster im Chaos und entwickeln Klimamodelle.

Alte Backwaren werden weggeworfen, bestenfalls noch als Viehfutter verwendet. Sie können aber auch als Chemierohstoff dienen.

Bäume verbessern das Mikroklima auf Feldern und sichern so Erträge. Das ist besonders für dürregeplagte Landstriche wie Brandenburg interessant.

Fossilien sind eine begehrte Handelsware. Das erschwert die Forschung. Sie ist zudem mit Debatten über Neokolonialismus konfrontiert.

John Glenn umrundete als erster Amerikaner die Erde in einem Raumschiff - und flog im tiefen rentneralter erneut ins All.

Sie sind kleiner als ein Millimeter. Sie hinterlassen keine spektakulären Einschläge. Und sie sind doch zunehmend begehrte Forschungsobjekte.

Berlin ist reich an Wasser – das meiste davon stammt aus der letzten Eiszeit in der Region. Doch der Klimawandel heizt das Grundwasser auf und lässt den Pegel sinken.

öffnet in neuem Tab oder Fenster