© dpa

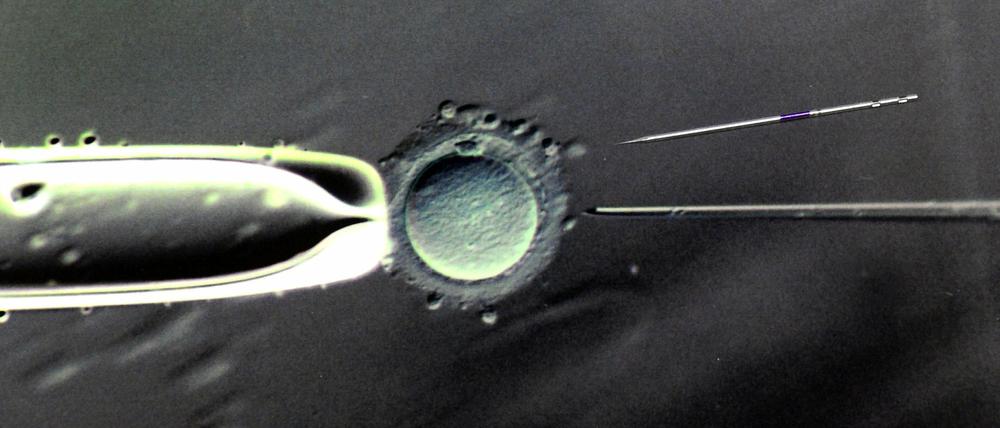

Identität von Samenspendern: Die Suche nach dem fremden Vater

Für durch Samenspende gezeugte Kinder ist es weiterhin schwer, ihren biologischen Vater zu finden. Zwar hilft ihnen ein Gerichtsentscheid, doch fehlt bis heute eine gesetzliche Regelung.

Stand:

Christina hat schon früh in ihrer Kindheit gespürt, dass in ihrem Verhältnis zum Vater etwas nicht stimmt. „Ich merkte, es gab etwas, womit mein Vater nicht zurechtkam“, erzählt die 21-Jährige, die gerade ihr Fachabitur macht, „jetzt weiß ich, es lag nicht an mir.“

Christina wurde per Samenspende gezeugt. Erst vor vier Jahren hat sie es nach langem Drängen der besten Freundin ihrer Mutter von ihren Eltern erfahren. Fortan ließ ihr die Frage nach ihrer Herkunft keine Ruhe mehr. Sie suchte den Mann, dessen leibliche Tochter sie ist. Den Namen erhielt sie über einen Anwalt von der Klinik, bei der die künstliche Befruchtung durchgeführt worden war. Schließlich kam es auch zu einem Kennenlernen. „Für ihn war es wirklich nur ein Job“, berichtet sie, „er hat sich damit seine Pilotenausbildung finanziert.“

Kliniken und Samenbanken sind oft zögerlich bei der Herausgabe der Spender-Identitäten

Bis es zu einem solchen Treffen mit dem biologischen Vater kommt, ist es für Spenderkinder oft ein langer und beschwerlicher Weg. Der Bundesgerichtshof hat zwar durch eine Grundsatzentscheidung im Januar 2015 bestätigt: Jedes Spenderkind kann grundsätzlich von der Reproduktionsklinik Auskunft über die Identität des Samenspenders verlangen. Trotzdem sind Kliniken und Samenbanken oft zögerlich mit der Herausgabe.

Eine echte Anonymität für die Samenspender habe es schon vor der Gerichtsentscheidung nicht mehr gegeben, erklärt Ann-Kathrin Hosenfeld, Laborleiterin der Berliner Samenbank. Schon länger seien die Spender informiert worden, dass ihre Spende nicht anonym ist. „Wir hatten nach der Gerichtsentscheidung natürlich Angst, dass die Spendebereitschaft zurückgeht“, sagt Hosenfeld. In Berlin sei das nicht passiert. Anders in Süddeutschland. „Eine der dortigen Samenbanken musste sogar vorerst die Aufnahme von neuen Paaren stoppen, weil nicht genügend Spender zur Verfügung standen“, sagt Hosenfeld.

Zwar muss für jedes Kind der Name des Spenders in einer Akte festgehalten werden. Seit der Novellierung des Transplantationsgesetzes müssen die Spenderakten auch 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Für die Fälle vor 2007 gilt aber nur die alte Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren, für Fälle vor 1997 gibt es keine gesetzliche Regelung. Die Kliniken können sie aufbewahren – oder auch nicht. Damit haben viele der heute erwachsenen Kinder keine Chance auf Auskunft. Ein Kind, das 2005 geboren wurde, ist erst zehn Jahre alt, wenn die Spenderakte 2015 vernichtet wird. Dabei wissen viele lange nicht, dass sie durch eine Samenspende erzeugt wurden, weil die Eltern nicht offen darüber sprechen wollen. Wie bei Christina.

Es gibt nur wenige gesetzliche Voraussetzungen für eine Samenspende

Sie erfuhr mit 17 Jahren, dass ihr Vater unfruchtbar war und sich die Eltern für eine künstliche Befruchtung entschieden haben. Mit Beginn der Behandlung habe sich der Vater zunehmend distanziert, erzählt sie. „Meine Eltern haben extra dafür geheiratet – aber dann hat es ihn wohl doch überfordert.“ Als sie vier Jahre alt war, trennten sich die Eltern.

Es gibt bis heute nur wenig gesetzliche Mindestvoraussetzungen für eine Samenspende. Eine ist die Volljährigkeit. Jeder 18-Jährige kann das in Deutschland machen. Somit spricht der Gesetzgeber einem gerade Volljährigen in diesem Punkt ein enormes Verantwortungsbewusstsein zu – das ihm zum Beispiel im Strafrecht abgesprochen wird. Dort gilt bis 21 Jahre das Jugendstrafrecht.

Die Berliner Samenbank sieht allerdings als wenig problematisch an, wenn Spender relativ jung sind. „Gerade bei den ganz jungen machen wir die Erfahrung, dass sie sehr reif sind“, berichtet Ann-Kathrin Hosenfeld. Sie würden teilweise darauf bestehen, Briefchen zu ihrer Akte zu legen. Wenn ein Kind nach seinem Spender frage, hätte es gleich einen Brief von ihm. Derartige persönliche Nachrichten schützen den Spender aber nicht davor, auf Unterhalt verklagt zu werden. Vielleicht sogar mehrfach.

Es gibt keine gesetzliche Obergrenze für die Anzahl an Kindern pro Spender. Derzeit besteht nur eine Richtlinie der Bundesärztekammer: Der Arzt soll darauf achten, dass ein Spender nicht mehr als zehn Schwangerschaften erzeugt. Die Berliner Samenbank lässt bis zu 15 Schwangerschaften pro Spender zu. Statistisch gesehen sei dann die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ gering, dass sich Halbgeschwister zu einem inzestiösen Liebesverhältnis zusammenfinden. Außerdem sei eine Anzahl von bis zu 15 Kindern vertretbar, ohne den einzelnen Spender zu sehr zu „überfordern“, wenn seine Spenderkinder ihn kennen lernen möchten.

Die Nachfrage nach einer Samenspende ist trotz der rechtlich unklaren Lage weiterhin groß. Zum einen nimmt die männliche Fruchtbarkeit aufgrund verschiedener Umweltfaktoren nach Auskunft der Berliner Samenbank ab. Zudem seien inzwischen fast 50 Prozent der Empfängerpaare lesbisch. Sie dürfen bis heute keine Kinder adoptieren – aber sehr wohl eine Samenspende erhalten.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich nun das Bundesjustizministerium des Themas angenommen. Im Februar hat der Arbeitskreis Abstammungsrecht seine Arbeit aufgenommen – dessen Ergebnisse will das Ministerium abwarten. Der Arbeitskreis erörtert unter anderem eine gesetzliche Regelung zum „Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspende“. Dies war bereits im Koalitionsvertrag versprochen worden. Erste Ergebnisse sollen voraussichtlich erst zur Mitte des Jahres 2017 in einem Abschlussbericht vorgestellt werden. Erwogen wird die Einrichtung eines zentralen Spendenregisters nach englischem Vorbild.

Christina hat inzwischen über den Verein Spenderkinder e.V. sogar eine Halbschwester gefunden: Kristin. „Sie ist blond und hat blaue Augen wie unser Vater“, sagt Christina. Der Kontakt zu ihrem leiblichen Vater brach allerdings bald wieder ab. „Ich habe ihm gesagt, dass Kristin ihn auch gerne kennen lernen würde, da wurde ihm wohl angst und bange“, erzählt sie. Trotzdem ist sie froh, ihre Herkunft zu kennen, das gebe ihr das Gefühl innerer Ruhe. Christina hat eine Antwort bekommen, die Fragen vieler anderer Spenderkinder bleiben aber offen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: