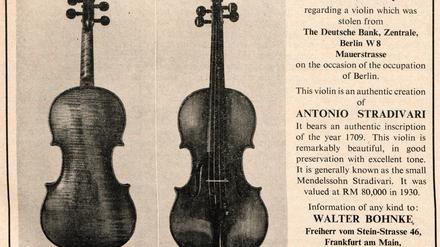

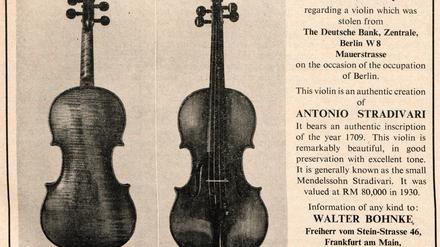

Ende des Zweiten Weltkriegs verschwand eine Stradivari-Violine der verfolgten jüdischen Familie Mendelssohn aus einem Banktresor in Berlin. Nun ist sie wahrscheinlich in Japan wieder aufgetaucht.

Caroline Fetscher ist seit 1997 Autorin des Tagesspiegel. Sie studierte Literaturwissenschaft und Psychologie. Zu ihren Themen gehören gesellschaftliche Debatten in den Bereichen Kultur und Politik, insbesondere Menschenrechte und Kinderschutz.

Ende des Zweiten Weltkriegs verschwand eine Stradivari-Violine der verfolgten jüdischen Familie Mendelssohn aus einem Banktresor in Berlin. Nun ist sie wahrscheinlich in Japan wieder aufgetaucht.

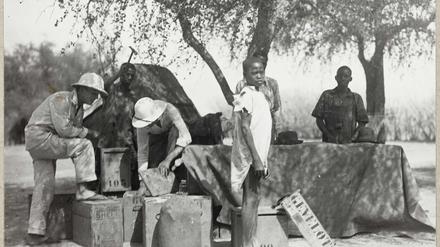

Eine Ausstellung in Paris erinnert kritisch an Frankreichs größte ethnologische Expedition quer durch Afrika.

Die Amerikanerin Deborah Feldman manövrierte sich heraus aus orthodoxen Zwängen. Heute verfolgt sie andere jüdische Menschen mit ihrem eigenen Dogmatismus. Neuerdings auch den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Zeitung.

Klug und anschaulich berichtet die finnisch-französische Reporterin davon, warum es so wichtig ist, dass die Lebenden ihre toten Angehörigen finden.

Michael Murach hat fast 40 Jahre als Therapeut in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel gearbeitet und sprach unter anderem mit „Dagobert“ und Egon Krenz. Heute hinterfragt er das System Gefängnis.

Klanglich changiert der autokratische Diskurs zwischen Bitternis, Triumph und einer Fusion aus beidem. Gerade der Fall Donald Trump verrät viel über das Verhältnis zwischen Sprecher und Publikum.

Die meisten jüdischen Kinder, die vor den Nazis ins Ausland geschmuggelt wurden, sahen ihre Eltern nie wieder. Nun ist eine Liste mit tausenden Namen aufgetaucht.

Die Flammen in einem Vorort von Los Angeles bedrohen ein Symbol der deutschen Exil-Kultur. Die Leitung geht von einer starken Beschädigung der Villa Aurora aus – oder gar dem Verlust.

Der Verfassungsschutz bescheinigt der Bewegung mitunter „Bezüge zum säkularen palästinensischen Extremismus“. Diese zeichnen sich schon seit langem ab – und werfen eine Frage an Pro-Palästina-Protestierende auf.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust fällt dieses Jahr in eine Zeit der Krisen und Bedrohungen der Demokratie. Umso wichtiger bleibt der Auftrag: Die Aufklärung darf niemals enden.

Gebt 2024 eine Chance: Schluss mit den Angriffen auf die Demokratie

Die Verfasser aus der Kunstszene haben einige Grundbegriffe des demokratischen Rechtsstaats offenbar nicht erfasst. Der Dialog mit ihnen ist deshalb umso wichtiger.

Treibende Kraft hinter pro-palästinensischen Trends in Kultur und akademischen Milieus sind progressive Vordenker. Seit Jahren pflegen sie anti-israelische Klischees.

Wer räumt nun den Documenta-Trümmerhaufen auf? Die Antwort auf die Frage, wie finden wir das, was in der Welt passiert, erweist sich als immer schwerer.

Claudia Roth bereut ihre Haltung zum Bundestagsbeschluss gegen die BDS-Finanzierung heute. Auch andere haben ihre Meinung dazu mittlerweile geändert.

Auf propalästinensischen Kundgebungen fallen viele Slogans, die Israel angreifen. Eine Einordnung.

Es gibt wenig prominente Palästinenser, die den Terror der Hamas kritisieren. Einer ist der Sohn eines Mitbegründers der Organisation. Schon als Kind habe er seinen Vater gefragt, warum es all die Gewalt und Folter gebe.

Natalja Kljutscharjowas „Tagebuch vom Ende der Welt“ schildert die Verzweiflung unter dem Regime der Gewalt und Faktenferne.

Auffällig an den Sätzen von Friedrich Merz zu Asylbewerbern und Zahnbehandlungen ist auch eine sprachliche Wendung. Sie hat es in sich.

Wolfgang Thierse und Thomas Meyer analysieren die Spannungen der Gegenwart

Das Pamphlet aus der Schulzeit eines Politikers stellt die Frage nach Schuld und Verantwortung – auch des Umfelds.

Geld für Bildung: Das galt als progressiv. Geld für Familien: Das galt als konservativ. Nun scheinen sich die Vorzeichen wieder verkehrt zu haben. Es wäre das falsche Signal.

Geld für Bildung: Das galt als progressiv. Geld für Familien: Das galt als konservativ. Aktuell scheinen sich die Vorzeichen verkehrt zu haben.

Prekäre Begriffe wie „Kinderarmut“ gehen an der Problematik vorbei, um die es geht. Denn ausschlaggebend ist nicht nur die finanzielle Situation der Familien, sondern ihr Bildungsniveau.

öffnet in neuem Tab oder Fenster