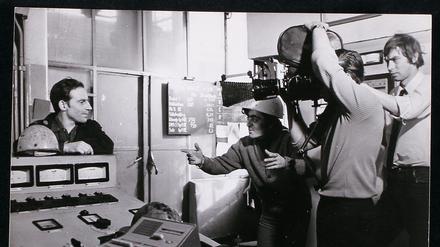

Nachlässe wie der des libanesischen Regisseurs Semaan Harik, der zum Studieren in die DDR kam, sind für die historische Forschung extrem wertvoll. Doch Aufbewahrung und Erschließung sind schwierig.

Astrid Herbold ist Literaturwissenschaftlerin, freie Journalistin und Autorin des Tagesspiegels. Sie studierte an der Ruhr-Universität Bochum und an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Nachlässe wie der des libanesischen Regisseurs Semaan Harik, der zum Studieren in die DDR kam, sind für die historische Forschung extrem wertvoll. Doch Aufbewahrung und Erschließung sind schwierig.

Wie kann Wissenschaft auf Social Media sichtbarer werden? Ein ungewöhnlicher Wettbewerb der Berlin University Alliance will weiterbilden und anregen.

Am Reiner-Lemoine-Institut in Berlin wird an technischen Lösungen für eine klimafreundliche Zukunft getüftelt. Dabei geben außergewöhnlich viele Ingenieurinnen und Informatikerinnen den Ton an.

Ist man in Berlin besonders unhöflich? Respektlos im Umgang mit Grammatik? Mehrsprachig bis zur Unkenntlichkeit? Berliner Sprachforschende gehen diesen Fragen nach.

In autoritär regierten Ländern steht die Wissenschaft unter Druck. Für viele Forschende, die ihre Heimat aus diesem Grund verlassen, ist Berlin ein Zufluchtsort. Doch nicht alle können bleiben.

Ein Forschungscluster an der FU setzt ein starkes Signal gegen Nationalismus: Untersucht wird, wie verwoben Literatur und Kultur global sind – und schon immer waren.

Hannah Arendt schreibt an einem Buch über Rahel Varnhagen, als sie aus Berlin fliehen muss. Jetzt erscheint eine neue Edition, die mehr ist als eine Biografie.

Digitale und analoge Lehre lassen sich hervorragend kombinieren, sagt E-Learning-Experte Nicolas Apostolopoulos. Die Unis müssten die Chance nur ergreifen.

Berlins Hochschulen stemmen das erste Onlinesemester. Unsere Autorin ist Dozentin. Ein Bericht aus dem Maschinenraum einer aus der Not geborenen Revolution.

Die Berliner Sinologin Dagmar Schäfer fordert eine globale Perspektive in der Wissenschaftsgeschichte. Der hochdotierte Leibnizpreis bestärkt sie darin.

Sie machen Punkt und Komma überflüssig, Frauen nutzen sie anders als Männer: Emojis werden täglich milliardenfach verschickt – und intensiv erforscht.

Die Humboldt-Uni erschließt ihre historischen Sammlungen mit einer digital vernetzten Dauerausstellung. Eine Konkurrenz zum eigenen "Labor" im Humboldt-Forum?

Wegen teurer Fachmagazine boykottierten Hochschulen lange Großverlage. Nun gibt es Einigungen zwischen beiden Seiten - aber glücklich sind nicht alle.

Das DAI hat Millionen von Daten gesammelt – aber auch die Software muss aktuell bleiben.

Obwohl die Start-up-Szene in Israel boomt, ist die arabische Minderheit ausgeschlossen. In Berlin entwickeln Gründer einen Helm, der Kinder therapieren soll.

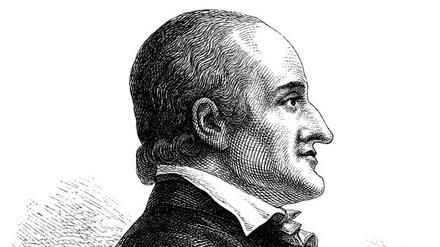

Knigge gilt als Etikette-Guru, doch er wurde gründlich missverstanden. Jetzt wird er neu entdeckt – und mit ihm die Frage, wie Menschen gut miteinander umgehen.

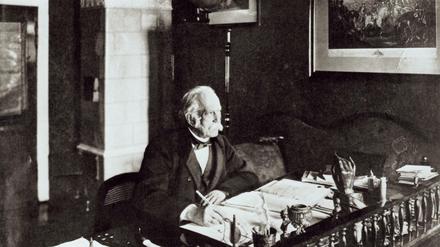

Zum 200. Geburtstag interessiert sich auch die Literaturwissenschaft neu für Theodor Fontane - unter anderem, wie sich sein Brotjob als Journalist auswirkte.

Die Reform des EU-Urheberrechts bringt die Generation Youtube auf die Straße, sie fürchtet um die Vielfalt im Netz. Sind die Sorgen berechtigt? Eine Analyse.

Begeisterte Leserinnen um 1800 wurden als süchtig und unbeherrscht diffamiert. Neue Studien zeigen: Tatsächlich waren sie intellektuelle Pionierinnen.

Neu zusammengesetzt: Ein Projekt zu Schädelformen verbindet Kulturwissenschaft mit klinischer Praxis. Es berührt heikle historische und chirurgische Fragen.

Die „Colorful Revolution“ gab vielen Mazedoniern Hoffnung. Heute ist Gorazd Ordanoski ernüchtert. Dabei hat sein Land erstmals Chancen, der EU beizutreten.

Neuer Blick auf die "Weltliteratur": Das geisteswissenschaftliche Exzellenzcluster der FU untersucht Literatur in globalen, multimedialen Zusammenhängen.

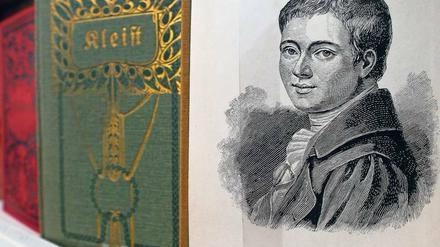

Der Klassiker Friedrich Schiller und der Außenseiter Heinrich von Kleist? Die beiden Dramatiker verbindet mehr, als die Germanistik lange wahrhaben wollte.

Im Kampf zwischen Unis und Verlagen um die Preise von Wissenschaftsjournalen scheint eine Lösung ferner denn je. Bröckelt die Blockadehaltung von Forschern?

öffnet in neuem Tab oder Fenster