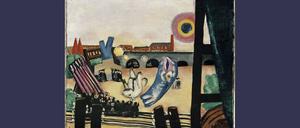

Beide mussten vor den Nationalsozialisten fliehen. Palästina wurde nur temporär zur Bleibe. Das Museum in Eberswalde zeigt ihre Werke aus dieser Zeit.

Beide mussten vor den Nationalsozialisten fliehen. Palästina wurde nur temporär zur Bleibe. Das Museum in Eberswalde zeigt ihre Werke aus dieser Zeit.

130 Millionen Euro will Schwarz-Rot 2025 im Kulturbereich kürzen. Der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer kritisiert die Sparpolitik des Senats – und befürchtet eine „Schneise der Verwüstung“.

Kulturminister Blume entschuldigt sich halb und schiebt die Verantwortung den Gemäldesammlungen zu, die wiederum die „SZ“ belangen wollen. Und der Landtag verlangt Tempo.

Die französische Künstlerin Laure Prouvost verbindet neueste Quantentechnologie mit ihrer Fantasiewelt. Herausgekommen ist rätselhafter Parcours im Dunkeln.

Das Sammler- und Investorenpaar Reitan schenkt der drittgrößten Stadt Norwegens ein neues Museum und gleich dazu ein Theater, um Besucher in den Norden zu locken.

Eine geleakte Bilderliste weist erstmals nach, dass den Nachfahren jüdischer Sammler Wissen vorenthalten wurde. Ihre Anwälte und die Grünen im Landtag erheben schwere Vorwürfe.

Das Unternehmen Degussa Goldhandel und das Kunstmagazin „Monopol“ haben zum ersten Mal einen gemeinsamen Kunstpreis vergeben. Doch so einfach kommen sie nicht durch.

Das sind die sieben Ausstellungen, die sie noch gesehen haben sollten, bevor nächste Woche der European Month of Photography (EMOP) Berlins Kunstorte dominiert.

Ein geleakter Bericht der Provenienzforscher legt nahe, dass in Bayerns Staatsgemäldesammlungen bis zu 200 Werke unter Verdacht stehen. Der Museumsverband nennt ihn veraltet und weist die Vorwürfe zurück.

Der spektakuläre Einbruch im Roemer- und Pelizaeusmuseum ließ die Versicherungspolice so weit hochschnellen, dass es fast nur noch Fotos zeigen kann. Die Dauerausstellung demonstriert das Dilemma.

Von Romeo und Julia bis zu Thelma und Louise: Zahlreiche mythische und mythologische Paare vermitteln uns eine Idee von dem, was Liebe ist – oder sein kann.

In der Kunst ging es immer schon darum, der Wirklichkeit so nahe wie möglich zu kommen. Die Hamburger Ausstellung kreist sie von allen Seiten ein - und holt sich Beistand bei Lars Eidinger.

Neun Monate ließ die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Nachfahren warten. Auf Druck der Medien nimmt sie nun wieder Gespräche auf und geht auf die beratende Kommission zu.

Perfide Strategie: Nach dem Verkauf des Schatzes an den preußischen Staat holten sich die Nazis das Geld bei einer Frankfurter Kunsthändlerin als Reichsfluchtsteuer wieder zurück.

Kurz nach dem russischen Angriff kamen die Werke aus dem Odesa Museum in ein Geheimdepot. Nun sind sie in einer erhellenden Ausstellung mit Berliner Pendants zu sehen.

Mit einer großen Party startete Chemnitz ins Kulturhauptstadtjahr. Die einstige Arbeiterstadt sorgte in den vergangenen Jahren für negative Schlagzeilen – und geht damit offensiv um.

Letzte Blicke, bunte Berge in Zeichnungen: Das Museum der Bochumer Ruhr-Universität bereitet einer Gattung, die sonst eher im Hintergrund verharrt, die große Bühne.

Montags haben die Berliner Museen und Galerien traditionell geschlossen. Wir kennen die Ausnahmen von der Regel. Sechs Tipps für all jene, die an einem Montag mal freihaben.

Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast feiert mit den „Verborgenen Schätzen“ den Weltstar und die kunstsinnige Region mit ihren vielen Sammlern gleich mit.

Nach 25 Jahren nimmt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder seinen Abschied mit Robert Longos Monumental-Bildern. Mit ihnen begann die Neuausrichtung der historischen Sammlung auf die Gegenwart.

Pragmatisch, professionell und null Toleranz bei Antisemitismus: Die Kuratorin der Documenta 16 verspricht „keine Überraschungen“ und setzt auf das Improvisationstalent von Künstlern in der Krise.

Fotografie in hoher Auflage und schöne Motive: Damit ist Lumas zum globalen Unternehmen aufgestiegen. Mitgründerin Stefanie Harig über Beststeller, Diebstähle und Kunst als Investitionsobjekt.

Selbstzweifel, Zerrissenheit, höhere Mächte: Bildende Künstler und Kafka haben erstaunlich viel gemeinsam. Die letzte Ausstellung zum 100. Todestag konfrontiert ihn mit zeitgenössischen Werken.

Je weiter die NS-Zeit zurückliegt, umso wichtiger werden die Lebensgeschichten der Verfolgten. Doch noch immer wird um Anerkennung gerungen. Ein neues Restitutionsgesetz droht gerade zu scheitern.

öffnet in neuem Tab oder Fenster