Im Jena-Experiment untersuchen Forschende, welche Folgen der Verlust biologischer Vielfalt für Ökosysteme hat. Dabei beobachten sie auch ein Phänomen, das sie „Social Distancing auf der Wiese“ nennen.

Im Jena-Experiment untersuchen Forschende, welche Folgen der Verlust biologischer Vielfalt für Ökosysteme hat. Dabei beobachten sie auch ein Phänomen, das sie „Social Distancing auf der Wiese“ nennen.

Wälder können sich und umliegende Gebiete kühlen. Damit sie das auch im fortschreitenden Klimawandel noch schaffen, empfehlen Forschende sie in geringerem Maß zu nutzen und neue zu pflanzen.

Weniger Holzeinschlag und keine Harvester: Berlin bemüht sich um nachhaltige Waldnutzung in Zeiten des Klimawandels. Doch Umweltschützer bleiben skeptisch.

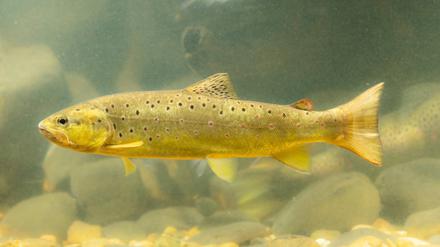

Christian Wolter will die Oder wieder zu einem wilderen Fluss machen. Der Fischökologe schlägt vor, alte Teile des Gewässers wieder an die Oder anzuschließen – oder gleich größer zu denken.

Brandenburg ist bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Wie man verhindern kann, dass sich Waldböden selbst entzünden, wird in Berlin mit Partnern aus der Region und der EU erforscht.

Die EU hat nach Protesten ökologische Mindestanforderungen an landwirtschaftliche Betriebe gelockert. Wissenschaftler fordern dagegen mehr Brachflächen und Offenlandbiotope.

Der Uckermärker Leopold von Buch schrieb an der Seite Humboldts Wissenschaftsgeschichte. Jetzt wird in seiner Heimat sein 250. Geburtstag gefeiert.

Nach dem Wolf kehrt mit dem Luchs der zweite einst ausgerottete Beutegreifer in die Region zurück, dieser mit Hilfe des Menschen. Ziel ist, eine sich selbst erhaltende Population zu gründen.

Vor 100 Jahren begann die Erhaltungszucht der in Europa weitgehend ausgerotteten Wisente – mit nur zwölf Tieren. Heute leben wieder mehr als 8000 Tiere in der Wildnis.

In einem Langzeitprojekt in Grönland werden arktische Räuber-Beute-Beziehungen erforscht. Die Erkenntnisse haben auch zur Einrichtung eines riesigen Meeresschutzgebietes beigetragen.

Die Fischbestände in deutschen Gewässern sind bedroht, wie die aktuelle Rote Liste des Bundesamts für Naturschutz zeigt. Dennoch werden wichtige Schutzmechanismen nicht umgesetzt.

Viele Wälder in Berlin, Brandenburg und Deutschland sind nicht zukunftssicher. Aber mit ein paar guten Ideen könnten sie dem Klimawandel trotzen.

Der größte Stadtwald Deutschlands steht in Berlin. Künftig soll er klimafest gemacht werden. Was muss dafür alles passieren?

Wie der Lübecker Stadtwald zum Best-Practice-Beispiel der EU für naturnahe Bewirtschaftung wurde. Und wie der Ansatz auch auf andere Wälder übertragen werden könnte.

Brandenburg ist eines der gewässerreichsten Bundesländer. Doch die Wasserstände sinken vielerorts. Verliert das Land seine nassen Attraktionen? Gegenmaßnahmen greifen bislang kaum.

Einige Arten von Fledermäusen überwintern in südlicher gelegenen Gebieten. Auf den Reisen dorthin sind sie besonders gefährdet.

In Europa befällt ein eingeschleppter Pilz einen häufigen Waldbaum. Doch in den befallenen Beständen gibt es Exemplare, die sich als widerstandsfähig erweisen.

Invasive Arten sind eine der Hauptursachen des Artensterbens, berichtet der Weltbiodiversitätsrat. Einige stellen ganze Berufsgruppen in Europa vor Herausforderungen.

Es sind bedrohte Lebensräume mit Arten, die laut europäischem Recht streng geschützt sind. Doch in Rumänien wird Urwald auf großer Fläche vernichtet.

Über Jahrzehnte hat die Zahl in Brandenburg brütender Kraniche zugenommen. Doch der Klimawandel, ausgetrocknete Brutgewässer sowie Waschbären haben diesen Trend umgekehrt.

Das Tiersterben im deutsch-polnischen Grenzfluss im vergangenen Sommer könnte nur das erste von weiteren sein. Doch der Oder ist noch zu helfen – sogar mit einfachen Maßnahmen.

Kürzlich wurde er zum „Waldgebiet des Jahres“ gekürt. Im Choriner Wald bewähren sich neue Ansätze bereits, das Ökosystem nachhaltig zu bewirtschaften.

In deutschen Jagdrevieren macht sich die Anwesenheit von Wölfen bemerkbar. Wildbiologen untersuchen, wie sich menschliche Jäger und Wölfe gut abstimmen könnten.

Wildbiologe Mathias Herrmann erklärt, wie Wildkatzen in Naturgebieten wieder Fuß fassen können und vor welchen anderen Bewohnern sie sich dabei in Acht nehmen müssen.

öffnet in neuem Tab oder Fenster