© imago stock&people

Tagesspiegel Plus

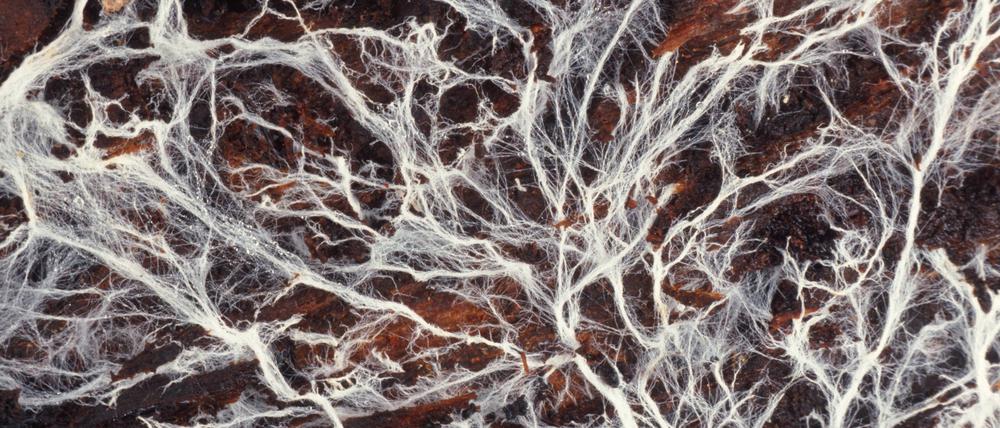

Stickstoffeinträge schaden dem Myzel im Waldboden: Angriff auf das Pilzgeflecht

Es versorgt die Bäume mit Nährstoffen und hilft ihnen bei der Kommunikation. Aber das Pilzmyzel im Waldboden ist gefährdet: wahrscheinlich durch Gülle.

Von Roland Schulz

Stand:

Im Jahr 1997 veröffentlichte Suzanne Simard im Fachmagazin „Nature“ einen Artikel mit dem Titel „The wood-wide web“. In Anlehnung an den Begriff „World Wide Web“ für das Internet beschrieb die kanadische Forstwissenschaftlerin das „waldweite“ Netz bestimmter Pilze im Boden und dessen lebenswichtige Funktion für die Wälder. Das unterirdische Geflecht von Fäden dieser Mykorrhiza-Pilze, das „Myzel“, dient unter anderem zum Austausch von Kohlenhydraten und sogar Nachrichten zwischen Bäumen.

- showPaywall:

- true

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- true