Bei den anstehenden Landtagswahlen liegt die AfD in den Umfragen vorn. Experten skizzieren, wie sich das Leben unter ihrer Regierung verändern könnte.

Christoph David Piorkowski schreibt im Ressort Wissen/Forschen vor allem über Geistes- und Sozialwissenschaften.

Bei den anstehenden Landtagswahlen liegt die AfD in den Umfragen vorn. Experten skizzieren, wie sich das Leben unter ihrer Regierung verändern könnte.

Warum es – eigentlich – nicht schwer ist, zwischen sachlicher Kritik und antisemitischer Hetze zu unterscheiden. Ein Essay.

Klimakatastrophe, KI-Chaos, Kriege – wird die künftige Welt so düster, wie sie heute oft gezeichnet wird? Für einen hoffnungsvolleren Blick voraus braucht es eine derzeit eher weniger verbreitete Herangehensweise.

Klimakatastrophe, die globale Migration oder die politischen Meinungen: Immer wieder streitet die Gesellschaft über „Freiheit“. Bei der Premiere des Berliner Philosophie-Festivals Philo.live! diskutierten renommierte Forschende diesen schillernden Begriff.

Die Politikwissenschaftlerin Sabine Achour macht für das gute Abschneiden der AfD bei der Europawahl auch Kürzungen bei der politischen Bildung verantwortlich. Sie plädiert für grundlegende Reformen.

Rekordhitze, Gentherapie-Durchbruch, Pandemie-Ende – ein turbulentes Forschungsjahr geht zu Ende. Aber das Entdeckte, das Entwickelte und Erforschte wird auch die nächsten Jahre prägen.

Seit dem Hamas-Pogrom bekunden autoritäre Rechte ihre Solidarität mit Israel. In Wahrheit aber lehnen manche das Judentum und den Westen noch grundsätzlicher ab als den Islam.

Obwohl unser Autor sich selbst nie als Juden gesehen hat, wird er von anderen oft so betrachtet. Der Krieg in Nahost lässt ihn jetzt in einen Abgrund blicken.

Viele postkoloniale Linke interessieren sich wenig für die jüdischen Opfer der Hamas. Die Unterschiede von Rassismus und Antisemitismus sind ihnen oft nicht klar. Eine Analyse.

Der Antisemitismus von Hamas und Co. wird oft als Reaktion auf den Nahostkonflikt missverstanden. Seine Ursachen aber liegen viel tiefer.

Sobald eine Droge verboten wird, sinkt das Interesse an deren Erforschung. Doch das ändert sich. Denn sie könnten helfen, psychische Krankheiten zu heilen, für die es wenig Therapien gibt.

Er wuchs im Nachkriegsdeutschland unter Mördern und Mitläufern auf. Auch heute sieht Michel Friedman die Demokratie in Gefahr – durch die AfD und die Gleichgültigkeit vieler. Was ihm dennoch Hoffnung gibt.

In Deutschland wird jüdische Identität oft auf die Themen Antisemitismus, Israel und Shoah reduziert. Die jüdischen Communitys werden in ihrer Vielfalt kaum wahrgenommen. Auch gibt es kaum Forschung zu lebenden Juden. Braucht es einen Perspektivwechsel? Eine Analyse.

Nach der Französischen Revolution kam die in Haiti. Die dortigen Sklaven machten mit den Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten Ernst und schufen den ersten unabhängigen Staat in Mittel- und Südamerika.

Die HU wird oft als Mutter der modernen Universitäten bezeichnet. Ihr humanistisches Gründungsideal hat die Uni im Lauf ihrer Geschichte jedoch häufig missachtet.

Die Pandemie scheint aus den Köpfen verschwunden. Doch ihre Folgen sind noch beträchtlich. Warum unsere Wahrnehmung der Covid-Zeit heute oft falsch ist und warum wir eine Kultur des Erinnerns brauchen.

Die Ernennung des BDS-nahen Historikers Jens Hanssen zum Leiter eines Instituts der Max-Weber-Stiftung hat für Empörung gesorgt. Die Stiftung erklärt, in anderen Ländern sei der Aufruf zum Boykott ein normaler Teil der Streitkultur. Eine Entgegnung.

Heute vor 50 Jahren starb der Begründer der Kritischen Theorie, Max Horkheimer. Wie relevant ist sein Denken heute, in Zeiten von Rechtsruck und Klimakatastrophe?

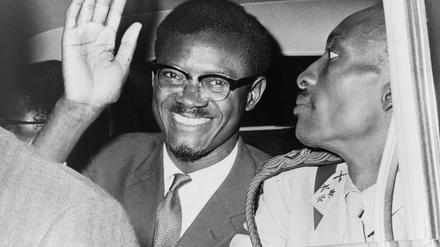

Die Unterdrückung der kongolesischen Bevölkerung durch Belgien ist eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Kolonialgeschichte. Auf seine wirkliche Unabhängigkeit wartet der Kongo bis heute.

In modernen Gesellschaften ist Rache verpönt, zu Strafen ist allein der Rechtsstaat befugt. Doch unter dem Firnis der Zivilisation gärt in uns aufgeklärten Menschen das Bedürfnis nach Vergeltung.

Ethel und Julius Rosenberg wurden 1953 als vermeintlich kommunistische Atomspione in den USA hingerichtet. In dem Fall spielt auch Antisemitismus eine Rolle.

Zwangsarbeiter des NS-Staates waren lange eine vergessene Opfergruppe. Erst ab 2001 zeigten sich der Bund und die deutsche Wirtschaft zu Zahlungen an Betroffene bereit.

Wilhelm Heitmeyer forscht seit 40 Jahren zur politischen Rechten. Der Soziologe über unnütze Parteiverbote, die Versäumnisse in der politischen Bildung und den schleichenden Tod von Demokratien.

In Berlin oder NRW gehen viel mehr ärmere Kinder zur Schule als in Bayern oder Baden-Württemberg. Fördermittel müssten anders verteilt werden, sagen Forschende.

öffnet in neuem Tab oder Fenster