© Alexandra Mirzoyan für den Tagesspiegel

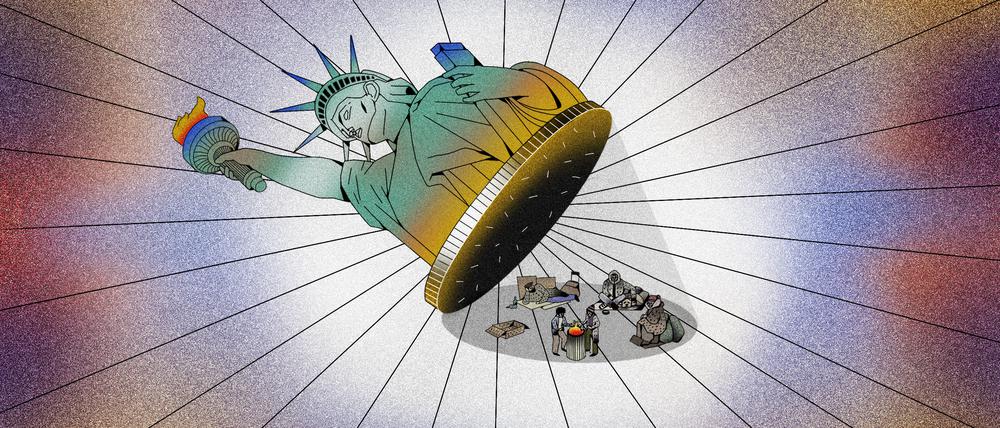

Demokratie im Kreuzfeuer: Wie egoistisch ist unsere Freiheit?

Die liberale Gesellschaftsordnung steht unter Druck, ist nicht mehr der Sieger der Systeme. Müssen wir unser Verständnis von Freiheit hinterfragen? Eine Analyse.

Stand:

Vor knapp dreieinhalb Jahrzehnten fiel der „Eiserne Vorhang“, der Realsozialismus brach in sich zusammen und im Westen machte sich Aufbruchstimmung breit. Die liberale Demokratie wurde nun nicht bloß zum Sieger der Systeme, sondern – von manchen Politikwissenschaftlern – zum letzten Stadium der Geschichte ausgerufen.

Die historische Entwicklung der menschlichen Gesellschaften sei zu ihrem segensreichen Ende gelangt, die Wonnen von Marktwirtschaft und Parlamentarismus würden auch die letzten Weltwinkel erreichen und ein Zeitalter von Freiheit und Wohlstand begründen. Und tatsächlich schien die westliche Demokratie zunächst ein politischer Exportschlager zu werden.

Der große Optimismus der Nachwendezeit aber ist längst einer totalen Ernüchterung gewichen. Ein autoritär-imperialistisches Russland, Chinas autokratischer Staatskapitalismus, antiliberale Rechtspopulisten, extremistische Formen des politischen Islam – Bedrohungen von innen und außen haben zugenommen, alternative Gesellschaftsentwürfe fordern unsere Lebensform auf breiter Front heraus. Die liberal-demokratische Ordnung ist längst in eine tiefgreifende Krise geraten.

Inwiefern aber liegen manche Anfechtungen des Liberalismus in ihm selbst begründet? Welche sozioökonomischen Mechanismen und historischen Erblasten sind es, die diese Ideologie so angreifbar machen? Und muss das „liberale Skript“ umgeschrieben werden, um im Kampf der Systeme bestehen zu können?

Zunächst einmal müsse man festhalten, dass es „den Liberalismus“ eigentlich nicht gebe, sagt Christoph Möllers, Professor für Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der HU. Stattdessen zeichne sich das „liberale Skript“ durch eine große Bandbreite von Denkschulen aus, die teils recht unterschiedliche Ideen vom liberalen Grundbegriff der Freiheit kultiviert haben.

Individuelle und gemeinschaftliche Freiheiten stünden im liberal-demokratischen Diskurs von Anbeginn in einem Spannungsverhältnis und würden in den dergestalt verfassten Gesellschaften stets neu austariert, erklärt Möllers.

Den Glutkern des Liberalismus bilden die „negativen Freiheitsrechte“, die die einzelnen Bürger:innen vor Gewalt durch den Staat oder andere Individuen schützen. Doch „positive Freiheit“ spielt hier auch eine Rolle: Eine Freiheit, die erst mit den Ressourcen entsteht, theoretische Optionen auch ausschöpfen zu können. Staatliche Eingriffe, die alle Personen mit bestimmten Möglichkeiten ausstatten, gelten nicht notwendig als Einschränkung von Freiheit, sondern mitunter auch als ihre Bedingung.

Nicht zuletzt die Sozialdemokratie sah es einst als ihre Aufgabe an, solche Freiheitsformen miteinander zu verbinden und über Regulierung dafür zu sorgen, dass die Freiheit nicht zur (Markt-)Freiheit einiger Weniger gegen die Freiheit der Vielen verkommt – aber eben auch nicht zur „Freiheit der Masse“, die letztlich die Freiheit des Einzelnen negiert.

Freiheit wird im Westen eher als persönlicher Besitz begriffen

Allein, welche theoretischen Modelle und historischen Ausformungen das liberale Denken auch hervorgebracht hat: Tendenziell habe im Westen in den vergangenen 40 Jahren ein Verständnis von Freiheit die Oberhand gewonnen, das Freiheit eher als persönlichen Besitz denn als gesellschaftlichen Zustand begreife – als privaten Egoismus, sagt Stefan Gosepath, Philosophieprofessor an der FU.

Auch in der Pandemie wurde dies deutlich: Die staatlich orchestrierten Infektionsschutzmaßnahmen wurden mehr als Einschränkung von Freiheit diskutiert, anstatt als solidarisch-gesellschaftliche Antwort auf ein objektiv unfrei machendes Geschehen, mit der die Freiheit auch vulnerabler Personen durch gemeinschaftliches Handeln wiederhergestellt wird.

Die hyperindividualistische Freiheitskonzeption des Neoliberalismus leugne indes oft, dass die Freiheit des Einzelnen nicht etwas ist, dass diesem automatisch zukommt, sondern stets durch die Gesellschaft vermittelt ist, sagt Möllers. Der Satz der einstigen britischen Premierministerin Margaret Thatcher „There is no such thing as Society“ ist die polemische Pointe eines Denkens, das Menschen nicht als gemeinschaftliche Wesen, sondern als vereinzelte Monaden betrachtet.

Freiheitsexzesse einiger Weniger

Dabei sind viele Soziologinnen und Philosophen der Meinung, dass das neoliberale Regime die Gesellschaft als notwendigen Hintergrund der Freiheit nicht nur leugnet, sondern zersetzt. Und somit auch die Freiheit als solche gefährdet.

Nicht nur deshalb, weil wir auf der Ebene des Bewusstseins zu atomisierten Egoisten verkommen. Sondern auch, weil die Freiheitsexzesse von einigen die Freiheitsspielräume von anderen verknappen. Wenn das reichste Prozent der Weltbevölkerung das Klima doppelt so stark schädigt, wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen – wie der Oxfam-Bericht von 2020 darlegt –, nimmt die Freiheit, im Privatjet CO2 zu emittieren, anderen die Freiheit, in ihrer Heimat überhaupt noch überleben zu können.

Und aus noch einem Grund neigt der Liberalismus dazu, sein soziales Fundament zu zerrütten: Das ihm innewohnende Freiheitsversprechen erweist sich für die allermeisten Menschen als leer, was gleichsam notwendig Enttäuschung produziert. Die formale juristisch-politische Freiheit stößt sich überall an faktischen Grenzen. Die ärmere Hälfte auch in unserer Gesellschaft hat nie etwas Nennenswertes besessen.

© Imago/Photothek/Thomas Koehler

Das reichste Prozent der deutschen Bevölkerung – so zeigt es der aktuelle Oxfam-Bericht – hat zwischen 2020 und 2021 stolze 81 Prozent des hiesigen Vermögenszuwachses erhalten. Doch wer reich ist, hat ganz andere Möglichkeiten, Freiheiten effektiv ausleben zu können.

Jeder kann es, jeder muss es schaffen

Was die Unzufriedenheit vor allem bedingt, ist das Versprechen an alle, es schaffen zu können, die theoretisch unbegrenzten Möglichkeiten bei maximal ungleicher Chancenverteilung. In der Spätmoderne, die – wie der Soziologe Andreas Reckwitz schreibt – nur das Singuläre und Besondere prämiert, wird dieses Versprechen zum Imperativ.

Jeder kann es schaffen, jeder muss es schaffen. Doch nicht jedes Kind aus prekären Verhältnissen wird es zum Rapstar oder Fußballprofi bringen. Die meisten durchlaufen unter dem Zwang der Verhältnisse die Normalbiografien ihrer angestammten Milieus – was, da es ja eigentlich jeder schaffen sollte, Frustration und Wut hervorrufen kann.

„Die Einkommens- oder Vermögensunterschiede werden im Liberalismus häufig durch den Leistungsgedanken gerechtfertigt“, sagt Gosepath. Wer wenig hat, hat nicht genug geleistet, und wird für sein strukturell bedingtes Zurückbleiben auch noch subjektiv verantwortlich gemacht.

Nebelkerze der Privilegierten

Das „meritokratische Ethos“, nach dem die Leistungsfähigsten die Macht ausüben sollten, fungiere nicht selten als Nebelkerze von privilegierten Besitzbürger:innen, die ungleiche Startbedingungen verschleiert. So stoße sich das Leistungsprinzip nicht nur an dem für die Marktwirtschaft prägenden Grundsatz von Angebot und Nachfrage, insofern eben auch ein schlechtes Produkt ein gutes am Markt aus dem Felde schlagen könne.

Die Meritokratie sei auch insofern ein Trugbild, als Menschen in unserem Gesellschaftsgefüge ihr Leben auf verschiedenen Positionen beginnen. Besonders sichtbar sei dieser Missstand im Hinblick auf Vererbung von gigantischen Vermögen. Nicht bloß hier müsse das „liberale Skript“ sich mit seinen eigenen Mitteln korrigieren.

Ein wohlverstandener Liberalismus hat gleiche Freiheit für alle zum Ziel.

Stefan Gosepath, Philosophieprofessor am Exzellenzcluster Scripts.

„Der Liberalismus garantiert zwar ein Recht auf Eigentum, doch wie hoch dieses Eigentum im Einzelnen sein darf, ist nirgendwo ausbuchstabiert“. Goespath, der sich im Anschluss an den Denker John Rawls als egalitären Liberalen versteht, plädiert im Sinne gleicher Freiheit für alle für Umverteilung von oben nach unten.

Hier ist der Philosoph nah bei Thomas Piketty, dem Popstar der politischen Ökonomie, der Vollbeschäftigung und Grundeinkommen, sowie ein temporäres Erbe für alle durch massive progressive Steuern auf Vermögen, Erbschaften und Einkommen finanzieren will. Gosepath erklärt im Gespräch: „Ein wohlverstandener Liberalismus hat gleiche Freiheit für alle zum Ziel“.

Jedenfalls könne man den Kapitalismus, vor allem das aktuelle Eigentumsregime, auch von liberaler Warte aus kritisieren, sind Gosepath und Möllers sich einig. Philosophinnen wie Nancy Fraser und Rahel Jaeggi hingegen glauben, dass die (links)liberale Kritik lediglich die Oberfläche tangiere und die tiefenstrukturellen Widersprüche des Kapitalismus nicht auflösen könne.

Wie auch immer man dazu stehen mag: Die parlamentarische Demokratie ist tendenziell ein Elitenprojekt. Die meisten Parlamente sangen und singen mit „starkem Oberklassenakzent“ – was sich in den vergangenen Jahrzehnten noch verstärkt hat, wie die Politikwissenschaftler Armin Schäfer und Michael Zürn in ihrer Studie „Die demokratische Regression“ zeigen. Zudem würden seit Jahren immer mehr Kompetenzen auf „nicht-majoritäre Institutionen“ wie Verfassungsgerichte und Zentralbanken verlagert.

Beides zusammen verstärke das Gefühl, in der Demokratie keine Stimme zu haben. So sind die „Checks and Balances“ des Liberalismus zwar sinnvoll, um Bürger:innenrechte zu verteidigen. Sie können aber auch ungerechte Eigentumsverhältnisse und die Freiheit auf unbegrenzte Renditen gegen demokratische Mehrheiten erhalten.

Chronisch unerfüllte Versprechen

Solche postdemokratischen Verkrustungen, die sich erweiternde Schere zwischen Arm und Reich, die sozioökonomischen Unsicherheiten und die chronisch unerfüllten Freiheitsversprechen schaffen große Unzufriedenheiten in (neo)liberalen Gesellschaften. Hinzu kommt, dass die kulturelle Liberalisierung – die Ausweitung von Rechten vormals Marginalisierter – auch Menschen gegen den Liberalismus aufbringt, die von der liberalen Ordnung lange Zeit eher bevorzugt wurden.

Und was ist mit äußeren Anfechtungen und der schwindenden Strahlkraft des liberalen Skripts? „Die liberal-demokratischen Staaten des globalen Nordens bestimmen maßgeblich die Weltwirtschafsordnung“, sagt Goespath. Diese sei seit langem so konstruiert, dass sie den Süden benachteilige.

Die Tendenz zur Ausweitung des Prinzips der politischen Gleichheit ist dem liberalen Skript selbst eingeschrieben.

Michael Zürn, Politikwissenschaftler

Abgesehen davon, dass man etwa die Subventionierung europäischer Agrarprodukte, die afrikanische Waren konkurrenzunfähig macht, als neokolonialen Akt werten kann, spielt die koloniale Geschichte eine Rolle, wenn asiatische oder afrikanische Gesellschaften den Liberalismus eher skeptisch betrachten.

So gründe der Wohlstand des liberalen Westens bis heute auf der Ausbeutung von unterdrückten Völkern, sagt Gosepath. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – in der Kolonialzeit mussten Afrikanerinnen und Afrikaner feststellen, dass diese Versprechen für sie nicht gelten sollten“, erläutert Andreas Eckert, Afrikawissenschaftler an der HU. So war das liberale Skript stets exklusiv und konterkarierte seine eigenen Ideen.

Aber, sagt Michael Zürn: „Die Tendenz zur Ausweitung des Prinzips der politischen Gleichheit ist dem liberalen Skript selbst eingeschrieben.“ Mit dem Ideenkoffer des Liberalismus haben diverse Minderheiten gegen die real-liberalen Gesellschaften nach und nach ihre Freiheiten erstritten.

Das liberale Skript schafft seine eigenen Probleme. Aufgrund seiner sozioökonomischen Dynamiken und seiner historischen Erblast wird es sich selbst zur Herausforderung, was manche seiner Gegner erst gefährlich werden lässt. Es ist aber – und das ist seine große Stärke – explizit fähig zur Selbstkritik. Der Liberalismus könne und müsse mit sich über sich hinausdenken, sagt Möllers.

Gesellschaften, in denen alle gleichermaßen frei sind, substantiell und nicht nur formal, in denen individuelle und kollektive Freiheit sich produktiv ergänzen, seien möglich, sagt Gosepath. Das liberale Skript müsse sich weiterentwickeln, um sein zivilisatorisches Erbe zu bewahren und deutlich an Attraktivität gewinnen, um im Kampf der Systeme bestehen zu können.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: