Die Kunst des Erzählens – und des Weglassens: Katerina Poladjan verdichtet in ihrem großartigen neuen Roman auf knappstem Raum ein ganzes Jahrhundert europäischer Geschichte.

Die Kunst des Erzählens – und des Weglassens: Katerina Poladjan verdichtet in ihrem großartigen neuen Roman auf knappstem Raum ein ganzes Jahrhundert europäischer Geschichte.

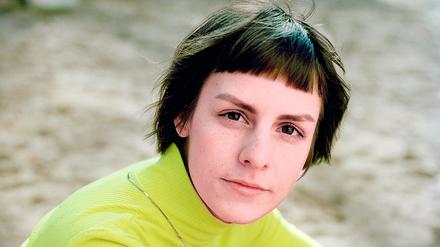

Von transgenerationalen Kriegstraumata und der lebenslangen Suche nach einem Safe Space: „Blinde Geister“, das für den Deutschen Buchpreis nominierte Romandebüt der Ärztin und Schriftstellerin Lina Schwenk.

Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hat die letzten Lebensjahre ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter aufgezeichnet. Das 1997 erschienene Buch ist nun erstmals in deutscher Übersetzung zu haben.

Angst, Verbundenheit und ein vielschichtiges Werk voller urbaner Rohheit und Schönheit. Fast wäre „Striker“ ein richtig großer Roman geworden.

Die britische Erfolgsautorin Natasha Brown hat mit ihrem neuen Roman eine glänzende Satire auf die medialen und sozialen Mechanismen der Gegenwart geschrieben. Es geht um Aufstieg und Aufmerksamkeit.

Olga Grjasnowas neuer Roman „Juli, August, September“ spielt noch vor dem 7. Oktober in Israel. Er ist eine Reise zur Selbstvergewisserung und ein kluger Beitrag zur deutschsprachigen Hybridliteratur.

Ein Frauenchor für jede Tonart: Anna Katharina Hahn deckt Widersprüche und Selbsttäuschungen in einem selbstzufriedenen schwäbischen Milieu auf.

Auf 100 Seiten rekonstruiert die Berliner Autorin die Lebensgeschichte einer Frau, die sie 1973 in ihrer Frankfurter WG kennenlernte.

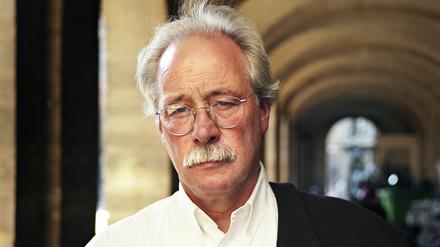

Ein alter König darf endlich Mensch werden: Arno Geiger erzählt in „Reise nach Laredo“ von der Suche Karls V. nach sich selbst.

Die chilenische Schriftstellerin Nona Fernández erkundet in ihrem neuen Roman die brüchige Wirklichkeit unter Pinochets Militärdiktatur.

Die 35-jährige Schriftstellerin Dorothee Riese erzählt in ihrem Debüt vom harten Leben in der siebenbürgischen Provinz. Und sie thematisiert die Naivität deutscher Aussteiger.

In der Tradition von J.J. Voskuil und Wilhelm Genazinos „Abschaffel“: Die niederländische Schriftstellerin Fien Veldman hat mit „Xerox“ einen modernen, tragikomischen Angestelltenroman geschrieben.

Dem Schwärzzwang zum Trotz: Der Berliner Schriftsteller Albrecht Selge hat mit „Silence“ einen ebenso leisen wie großen Roman über das Leben geschrieben – mit seinen Höhen und banalen Tiefen.

Vexierspiel zwischen Wahrheit und Fiktion: Friedemann Karig hat mit seinem zweiten Roman ein literarisches Gedankenexperiment unternommen.

Die US-Schriftstellerin hat eine sprachlich eindrucksvolle Meditation über Wahrheit und Erinnerung, Realität und Fiktion, Macht und Missbrauch geschrieben.

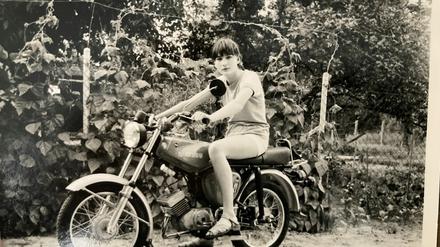

Sie war „das coolste Mädchen in Berlin-Lichtenberg“. Ein Vierteljahrhundert nach dem Suizid ihrer Jugendfreundin aus der DDR sucht Anja Reich nach Antworten auf Fragen, die sie bis heute verfolgen.

Wie macht man weiter nach dem Verlust des Partners, als Mutter, als Schriftstellerin? Maike Wetzels autobiografischer Roman ist ein Trauerbuch in der Tradition von Joan Didions „Jahr des magischen Denkens“.

Sie verändern nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern längst die Realität: Berit Glanz hat einen informativen Essay über die allgegenwärtigen Filter-Apps geschrieben.

Die Hamburger Schriftstellerin erzählt in ihrem neuen Roman von einer Frau, die sich nicht mehr beherrschen will und rebelliert.

Entwaffnend ehrliche Prosa. Paul Brodowskys Roman „Väter“ ist eine Meditation über Vaterschaft und transgenerationale Prägungen.

Der Berliner Schriftsteller erzählt in seinem neuen Buch von einem skurrilen Privatdozenten, der sich durch seine Unikarriere laviert und dabei in Erinnerungen verliert.

„Populärer Realismus“: Der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler hat den leicht lesbaren „International Style“ der aktuellen deutschsprachigen Literatur untersucht.

Spannend wie ein Detektivroman: Carole Angier erzählt in ihrem Buch über den großen, 2001 verstorbenen Schriftsteller, wie dieser die Leben aus seinem nahen Umfeld zu Literatur machte.

In „Die Kriegerin“ erzählt die Berliner Schriftstellerin von traumatisierten Frauen auf der Suche nach Härte.

öffnet in neuem Tab oder Fenster