© Mark Belkin

Ein Berliner in Ruanda: Im Reisebus mit ruandischen Songs und der Sehnsucht nach einem Döner

Nach dem Abitur an die Uni, nein danke. Lieber zwölf Monate nach Ruanda und dort arbeiten, dachte sich unser Autor. Über seine Erlebnisse bloggt er hier.

Stand:

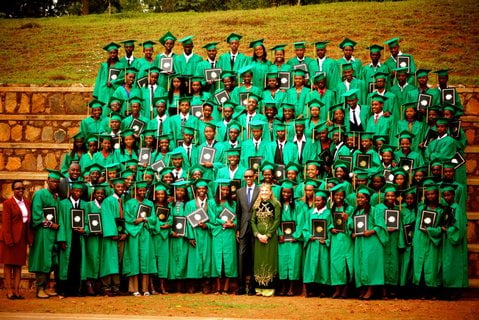

Mark Belkin hat am jüdischen Gymnasium in Berlin sein Abitur gemacht, jetzt arbeitet er zwölf Monate in Ruanda in einem Jugendprojekt, bei dem es auch um die Aufarbeitung des Völkermords geht. Über seine Erfahrungen bloggt er hier.

Mehr zu Mark

Ruanda — über die Gorillas und den Genozid hinaus

“It’s gonna take a lot to drag me away from you” sangen einst Toto in ihrem Hit “Africa”. Wenn es um das Ende meines sozialen Jahres in Ruanda geht, trifft bei mir eher Queen‘s „I want to break free“ zu, wie ich gestehen muss.

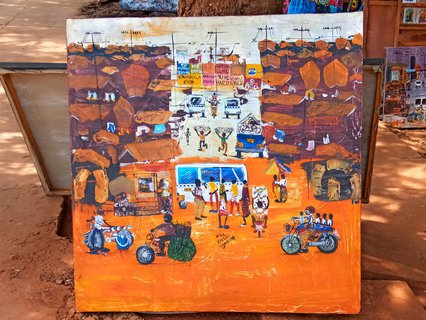

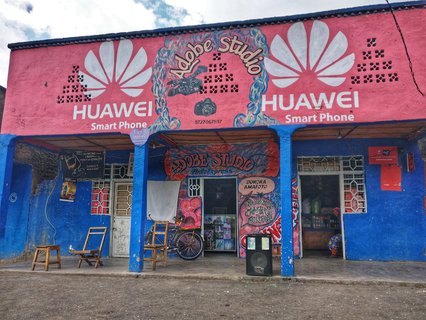

Damit man mich nicht falsch versteht: Mein Auslandsjahr war absolut brillant! Angefangen mit den tiefen Einsichten, die ich in ein mir zuvor absolut unbekanntes Land und dessen Bewohner erhalten habe. Ich hatte spannende Unterhaltungen mit Menschen, die es in ihrer Karriere weit gebracht haben und mir vieles über den rasanten Wandel in ihrem Land berichten konnten. Sie spotten über die Sicht auf Ruanda als rückständiger, vom Genozid geprägter Staat und sind das beste Beispiel, dass es in diesem Land vorangeht. Viele Bewohner der Hauptstadt sind Kosmopoliten und haben unzählige Länder bereist, einige von ihnen sind Feinschmecker, die teils über neue „Foodie-Trends“ aus Kigali bloggen. Andere sind sehr belesen, ein Sitznachbar im Bus teilte sogar meine Begeisterung für die Bond Romane von Ian Fleming.

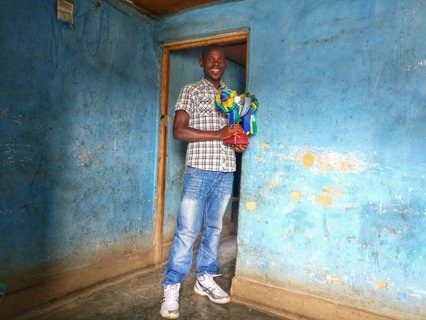

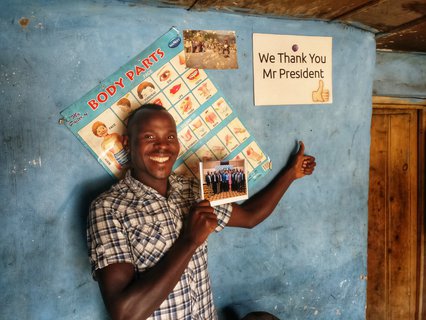

Ich erlebte unzählige besondere Momente in Ruanda, die ich im Vorfeld nie erwartet hätte. Einige haben mich sehr gerührt, wie beispielsweise eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag, die, inklusive Torte und Sekt, in meinem Dorf für mich geschmissen wurde. Oder auch die Tatsache, dass ein fremder Reisender das halbe Dorf nach mir abklapperte, um mir mein Handy wiederzubringen, nachdem ich es im Bus liegengelassen hatte, rührte mich ungemein.

Ein anderer „besonderer“ Moment ereignete sich bei einem längeren Spaziergang durch das Dorf: Ein älterer Herr lief mir eine Stunde lang hinterher und verlangte immer wieder Geld. Dies tat er überraschend freundlich, mit einem Lächeln auf den Lippen und sehr beständig in seinem Vorhaben. Meine wiederholten Anstrengungen, ihn abzuwimmeln, verliefen erfolglos. Warum fragte er mich nach Geld? Eindeutig wegen meiner Hautfarbe! Das Selbstverständnis, mit dem jener Herr und viele andere mich als „Muzungu“, als Weißen, nach Geld fragten, brachte mich oft zur Verzweiflung. Darüber hinaus wird man als Weißer in den meisten Gegenden permanent angestarrt und als Sonderling behandelt. Viele meinen es nur gut und sind neugierig oder besonders freundlich mir gegenüber, das ändert jedoch nichts an meinem Status als permanentes Objekt der Aufmerksamkeit. Oft konnte ich nicht sagen, ob die Sympathie und Zuneigung mir als Person galten oder dem angeblich wohlhabenden Weißen.

Das ist bei mir tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, der mich nun dazu bringt, dieses schöne Land bald verlassen zu wollen. Natürlich sind es auch die schlechteren Lebensumstände, die wenig bekannte Sprache und vielleicht auch die Sehnsucht nach einem Döner, die meine Vorfreude auf meine Heimat anheben.

Ein ganzes Jahr in einem fremden Land lässt sich schwer in ein paar Zeilen verfassen. Ich werde außergewöhnliche Arbeits- und Lebenserfahrung in einem ruandischen Dorf, spektakuläre Aussichten auf nicht enden wollende Hügellandschaften und eine Playlist an ruandischen Songs, die mich auch in einem Reisebus um 2 Uhr nachts begleitete, nach Deutschland mitnehmen.

Die Möglichkeit, als junger Mensch ein Jahr lang ein weit entferntes Land zu bereisen und dort auch arbeitstätig zu sein, hatten wenige Generationen vor mir. Mir ist bewusst, dass die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich dort machen konnte, nicht selbstverständlich sind und ich bin zutiefst dankbar für diese sich mir gebotene Möglichkeit.

Vor allem möchte ich auch Ihnen, meinen lieben Leserinnen und Lesern, besonderen Dank für das Verfolgen meiner Artikel aussprechen. Auch dem Tagesspiegel und der geschätzten Redakteurin, die diesen Blog erst ermöglichte, bin ich sehr dankbar. Das Schreiben über das Jahr hinweg verlangte von mir, konstant meine Erlebnisse und Beobachtungen zu hinterfragen und von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Dieser Artikel ist ein kleines Sammelsurium meiner Eindrücke und Gedanken, die mir recht spontan zu meinem sozialen Jahr in den Kopf kamen. Es folgen eventuell noch nachträglich einzelne Beiträge zu konkreten Themen, die mit meinem Auslandsjahr in Verbindung stehen.

Sollten Sie noch Anregungen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, diese mitzuteilen.

Ruanda hat definitiv mehr zu bieten als nur Bilder vom Genozid und von Berggorillas. Ich hoffe, mein Blog konnte einen kleinen Teil dazu beitragen, die Sicht auf Ruanda sowie Uganda zu erweitern.

Religiöser Idealismus und die Kaugummi-Frucht

Diese Oase der Ruhe ist der Tempel der Bahai. Ich hatte zuvor noch nie von der jungen Religion gehört und machte mich auf den Weg zum Herzstück der Anlage, dem 38 Meter hohen Tempel, um mehr über die Bahai zu erfahren. Das Haus wurde 1961 errichtet und war damals das höchste Gebäude Ostafrikas. Der Tempel ist das erste und einzige Gotteshaus der Bahai in Uganda.

Ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber als ich durch die Pforte des Tempels schritt, offenbarte sich mir eine durchaus mystische Atmosphäre. Dieses Gefühl kam wahrscheinlich durch das blassgrüne Licht im Inneren des Tempels und durch die durchdachte symmetrische Innenarchitektur des Gebäudes zustande. Die durchdringende Stille dort wurde durch das starke Echo meiner Schritte gebrochen.

Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass bei all der Toleranz eine gewisse arrogante Grundhaltung mitschwingt. Indirekt wird vermittelt: 'Ja, wir laden eure Religionen ein, die sind auch schön und gut.; unsere Predigten, unsere Schriften und unsere Religion sind jedoch fortschrittlicher als eure; sie sind die Zukunft.' Das war mein sehr subjektiver Eindruck.

Kritik am Bahaitum hin oder her: Ich genoss den Park um den Tempel herum und war den Erbauern in diesem Moment sehr dankbar für die Rastmöglichkeit. Den krönenden Abschluss des spirituellen Tages bereitete mir der Wächter des Geländes dann noch, indem er mir ein Stück Jackfruit anbot.

Die außergewöhnliche Frucht ist bei uns als trendiger Hipster-Fleischersatz bekannt und wird oft als Pulled-Pork Alternative vermarktet. In Naturform erinnert der Geschmack der Frucht, die wie eine mutierte Birne mit Stacheln aussieht, eher an fruchtiges Kaugummi als an Fleisch.

So verließ ich das Bahai-Gelände zwar ausgeruht, aber mit gemischten Gefühlen über die Religion und mit Kaugummigeschmack im Mund.

Nilquelle und Streetfood

Einreise nach Uganda

Kühe aus dem Lautsprecher

Heiraten auf Ruandisch

We are the runners!

Agahozo-Shalom – wo Herzen geheilt werden

Agahozo Shalom – zwischen Israel und Ruanda

Zeit ist relativ, besonders in Ruanda

Eine Kuh als Sozialhilfe

Arsenal und der Berggipfel

Radeln für die Zukunft

Eine zweite Familie

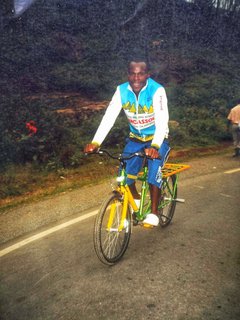

Der siegreiche Kartoffelfahrer

Unterhaltung muss sein

Beobachtungen aus dem Safari-Jeep

Ohne Handy hilflos - sogar in Ruanda

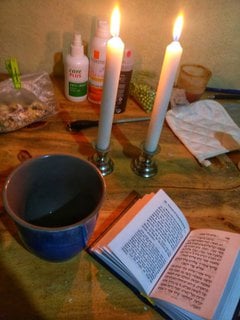

Ein bisschen Tradition und ein bisschen Heimat

Deutscher Mikrokosmos in Ruanda

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: