© privat

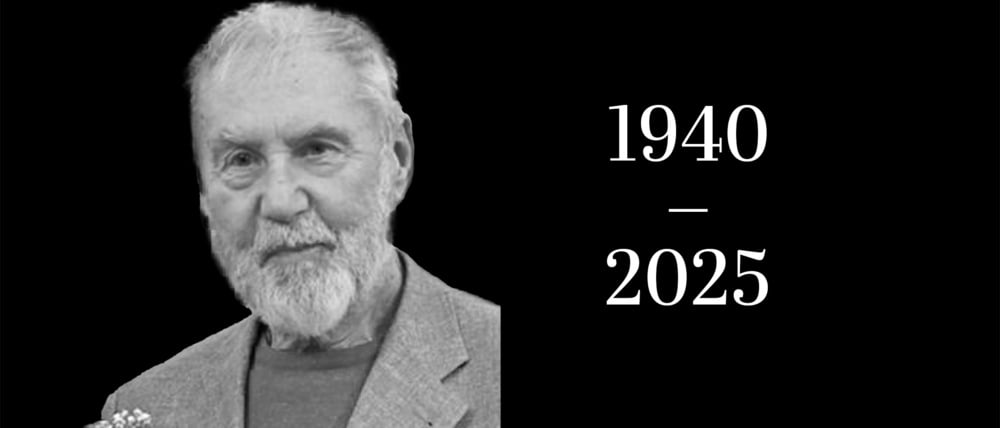

Nachruf auf Hans Markert: Mehr, als die Herkunft vorsah

Er legte Geld zurück, er lebte sparsam. Und gab, so viel er konnte, Kindern, wie er eines gewesen war

Stand:

Würden sich Zeit und Raum anders zueinander verhalten als gewohnt, hätte der große Hans den kleinen Hans ausgewählt, um ihm unter die Arme zu greifen. Hans hätte sich selbst geholfen. Denn der kleine Hans erfüllte genau die Bedingungen, die der große Hans in seiner 2011 gegründeten „Stiftung Markstein“ zusammenstellte, damit möglichst viele junge Menschen einen Zugang zu Bildung bekommen. Junge Menschen, die nicht das Privileg besitzen, in die richtige Klasse hineingeboren zu sein.

Beim kleinen Hans stimmte alles, um ihn zu fördern – hätte es nur eine derartige Stiftung gegeben: Er lebte mit seiner Mutter, die putzen ging, und seinem jüngeren Bruder im Seitenflügel in eineinhalb Zimmern, Menzelstraße 7, Friedenau. Einen Vater gab es, allerdings nur für kurze Zeit und unter angespannten Verhältnissen. Die Eltern hatten sich getrennt, wohnten aber noch eine Weile zusammen in der winzigen Wohnung. Der Vater und Hans schliefen im einen Zimmer, die Mutter und der Bruder im anderen. Als der Vater dann ausgezogen war, blieb der Kontakt zu den Söhnen spärlich. Im Grunde spielte er keine Rolle.

Hans besaß einen zweiten Vornamen, Bruno. Aber er mochte Bruno überhaupt nicht. Im Vergleich zu Otto. Er hieß nicht Otto, wurde aber schon früh Otto gerufen. Warum, ist nicht mehr ganz zu rekonstruieren. Er spielte Handball, und die Annahme seiner Freunde geht dahin, dass er einmal ein bemerkenswertes Tor schoss, woraufhin jemand jubelnd „Otto“ rief, was sich auf den damals recht bekannten Handballspieler Otto Maychrzak bezog, der in den 50ern „Atom-Otto“ genannt wurde. Sicher ist das nicht, aber eines Tages hieß Hans nun Otto, viele nannten ihn so, und er meldete sich am Telefon mit: „Hier ist Otto.“

Meistens kam er nicht

Während sein Bruder und seine Freunde unten auf der Straße spielten, nahm er sein zukünftiges Leben zielstrebig in die Hand. Er wollte mehr, als seine Herkunft vorsah. Und so begann er früh, anderen Schülern Nachhilfeunterricht zu erteilen. Das Fach war egal. Manchmal fragten die Freunde, ob er abends zur Fete im Partykeller käme. Meistens kam er nicht. Zwei Mal nur habe man ihn da unten erblickt, erzählt eine Freundin.

Er machte sein Abi, studierte Mathe, Englisch, Sport und Geografie an der Pädagogischen Hochschule.

Und dann tat er etwas Erstaunliches: Er kaufte das Haus Menzelstraße 7, in dem seine Mutter noch immer in den eineinhalb Zimmern im Seitenflügel wohnte. Der Preis, 60.000 Mark, war sicherlich schon 1963 ein Schnäppchen, aber für einen 24-Jährigen, der aus einfachen Verhältnissen kam, war das kein Kinderspiel. Die Hälfte legte er bar auf den Tisch, die andere Hälfte stotterte er ab. Woher das Geld kam? Er hatte sparsam gelebt, jahrelang Monat für Monat einen Betrag zur Seite gelegt.

Diese Sparsamkeit blieb, auch als er später über ein hübsches Vermögen verfügte. Fast könnte man von Knauserigkeit sprechen, jedenfalls in Bezug auf seine eigene Person. Kleidung war ihm schnuppe. Auf Reisen bezog er die billigsten Quartiere. Während einer Indienfahrt diskutierte er leidenschaftlich mit einer Freundin, ob sie sich die Unterkunft für zehn oder die für zwölf Mark leisten sollten. Natürlich war es dann die für zehn Mark.

Den Kindern und Jugendlichen jedoch gab er, was möglich war. Die „Stiftung Markstein“ erfand eine Reihe von Förderprojekten, eins hieß „Schüler*innen helfen Schüler*innen“: Ältere bieten Jüngeren Nachhilfe an. Während der Covid-Zeit besorgte die Stiftung hundert recycelte Notebooks für Bedürftige. Recycelt aus Umweltgründen, einerseits, andererseits hätte das Stiftungsgeld nur für 20 neue Geräte gereicht. Oder „Elişi Evi“, ein Verein, der Mädchen mit Migrationshintergrund unterstützt.

Besonders wichtig war Hans, der selbst Saxophon spielte, die musikalische Erziehung der jungen Leute. Familien, denen das Geld für Musikschulen fehlt, bekommen Zuschüsse, ebenso Bläser- und Orchesterklassen.

Jetzt im Vorderhaus

Hans selbst war der Typ Kumpellehrer, der für seine Klasse sogar einmal eine Party bei sich zu Hause veranstaltete. Das war natürlich in der Menzelstraße 7, jetzt im Vorderhaus. Viele Zimmer, hohe Decken, am hinteren Ende der Wohnung eine Tür zum Flur, über den man, ein paar Stufen hinauf, zu jener Wohnung gelangt, in der er aufgewachsen ist.

Hans liebte es zu reisen. Doch der reguläre Urlaub reichte hinten und vorn nicht aus, um ein Land tatsächlich kennenzulernen. Also fragte er nach einem Sabbatical. So etwas gab es damals nicht im Berliner Schulwesen. Bis eben Hans damit anfing. Gut, sagte die Behörde, und er stieg in seinen Mercedes und fuhr für ein Jahr nach Algerien, wo er in einer Blechhütte wohnte und Kinder unterrichtete.

Hans liebte das Wasser. Er roch das Wasser, bevor es zu sehen war, hörte das Meeresrauschen, bevor alle anderen es hörten. Rannte dann los, riss sich die Kleider vom Leib und sprang in die Wellen. Gleich nach dem Ende seines Studiums war er übers Meer gefahren, hatte als Kellner auf einem Frachter angeheuert, war erst in Washington und dann in Massachusetts gelandet, wo er Mathe und Deutsch an einem College unterrichtete.

Er badete nackt im Halensee, nicht an der offiziellen Stelle, denn da hätte man bezahlen müssen. Er schwamm, nachdem er sich beim Fahrradfahren einen Arm gebrochen hatte, dennoch weiter und streckte den geschienten Arm in die Luft. Immer sonntags tanzte er im Rathaus Schöneberg.

Er bekam einen Schlaganfall, die Folge: 100 Prozent Schwerbehinderung. Er fuhr trotzdem weiter Fahrrad. Er spielte Saxophon. Und er schwamm ein bisschen. Er wünschte sich, dass seine Asche in der Ostsee verstreut wird. Und dass die „Stiftung Markstein“ weiterarbeitet. Was der Fall ist.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: