© privat

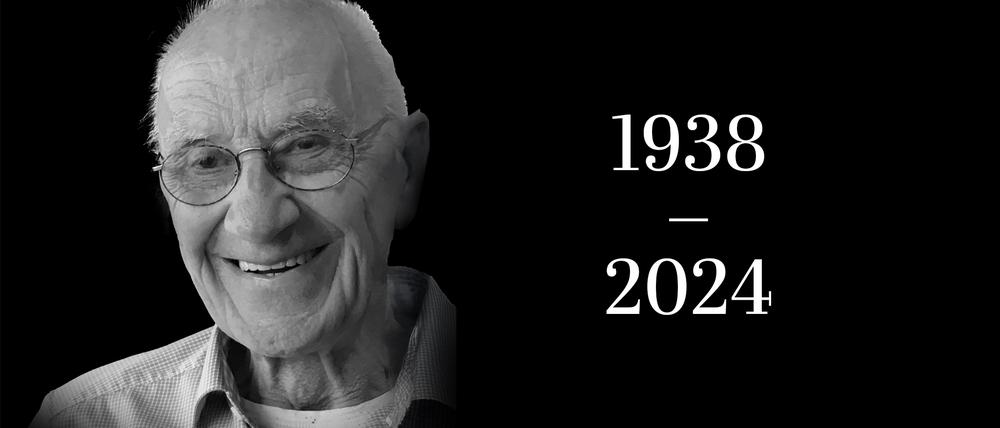

Nachruf auf Manfred Panknin: Das Leben ist Mathematik

Er war vom Fach, und das Gerede der Leute regte ihn ziemlich auf

Stand:

Man kennt das, irgendeine Talkshow, irgendein Schauspieler, der auf seine Schullaufbahn zu sprechen kommt und dann das Wort Mathe sagt. In Mathe war ich immer schlecht. Die Umsitzenden nicken, Mathe, hahaha, wer braucht das schon im wirklichen Leben?

Manfred Panknin sah das anders. Das wirkliche Leben ist Mathematik, durch und durch, auch wenn das den wenigsten bewusst ist. Manfred Panknin war Mathematiker und das Gerede der Leute regte ihn ziemlich auf. Der Schauspieler wird so auch zu seinen Kindern sprechen, die die Mathematik dann ihrerseits nicht ernst nehmen. Wahrscheinlich ist dem Schauspieler selbst einst dieser Flitz eingepflanzt worden.

Hinzu kommen eine schlaffe Bildungspolitik, ungeduldige, unflexible Lehrer. Das Problem scheint ein strukturelles zu sein, denn Heerscharen von Schülern lehnen Mathe ab, haben Angst davor. Die sind ja nicht alle doof.

Selbstverständlich nicht, das wusste Manfred Panknin und arbeitete sein halbes Leben daran, die Mathematikvermittlung an den Schulen zu verbessern. Von 1983 bis zu seiner Emeritierung 2007 war er Professor an der Technischen Universität Berlin. Er erforschte, wie Kinder den Umgang mit den Zahlen lernen, entwickelte Unterrichtsmaterialien, verfasste Bücher. Er war Mitglied der Schulbuchkonferenz, bestimmte Gestalt und Inhalt von Lehrbüchern. Veränderte und verbesserte zum Beispiel die berühmten Textaufgaben, in denen die Nicos und die Leas Unmengen Äpfel und Eis kaufen, Restbeträge herausbekommen, die die Schüler schwitzend herzuleiten haben.

1996 wollte sich Manfred eine Wohnung in Charlottenburg ansehen, der Verkäufer jedoch verspätete sich. Die Nachbarin, eine Mathelehrerin, bat ihn zum Kaffee, er stellte sich höflich vor. Nachdem er gegangen war, überlegte sie, Panknin, Panknin, woher kenne ich den Namen? Dann fiel es ihr ein, Panknin stand immer auf den Arbeitsblättern für die Klassen eins bis vier, die sie für ihren Unterricht verwendete, da es zu dieser Zeit noch an ordentlichen Lehrbüchern mangelte. Praktische und pragmatische Übungen, die die Schüler tatsächlich weiterbrachten.

Fürs Grobe nicht zu schade

Der Matheprofessor kaufte die Wohnung, die Mathelehrerin war nun seine Nachbarin, es entwickelte sich eine Freundschaft. Die anfangs vor allem im Auto der Nachbarin stattfand. Sie wollte ab und an eine rauchen, aber nicht oben in der Wohnung, er begleitete sie in ihren Wagen, sie kurbelte das Fenster runter, der Zigarettenqualm zog langsam hinaus, und es begannen „dichte Gespräche“, wie sie sagt. Das konnte man mit ihm, lange, gedankenreiche Gespräche führen, alle betonen das. Sagen aber auch, dass er die Freunde selten zusammenbrachte, keine großen Kreise, sondern intensive Treffen zu zweit, zu dritt. Er war ein Mann, darauf legen die Frauen Wert, mit dem man stundenlang telefonieren konnte, eine Rarität.

Ein Geisteskopf, der alles Esoterische abwies, der Geige spielte und Klavier und überdies jedes verstopfte Rohr ruckzuck freibekam. Auf den ersten Blick entsprach er überhaupt nicht dem Klischee des abgehobenen Akademikers, fürs Grobe war er sich nicht zu schade, Hände wie Pranken, mit denen er in jungen Jahren, um ein bisschen was dazuzuverdienen, Möbel schleppte und Wände mauerte.

Einmal hat ihm seine Kraft jedoch nicht mehr viel genutzt, am 26. Dezember 2004, als der Boden des Indischen Ozeans bebte und er mit seiner Frau in Thailand Urlaub machte. Lange Zeit sprach er nicht über den Tsunami. Als eine Freundin ihn einlud, mit nach Costa Rica zu kommen, lehnte er ab, so entschieden, dass die Freundin ganz überrascht war. Er mochte doch die Wärme, weit entfernte Länder. Dann begann er doch zu sprechen, von den Ereignissen in Thailand, von der Welle, von der Palme, an die er sich noch klammern konnte. Er und seine Frau sind mit dem Leben davongekommen, aber die Sache hat sich ihm tief eingebrannt. Wenn ich am Meer bin, kommt das immer wieder hoch, sagte er.

Immerhin besaß er ein Boot. Ein Motorkajütboot auf der Havel in Spandau. Dort lernte er den Helmut Kohl-Porträtisten Albrecht Gehse kennen, dessen Muse er wurde. Der Maler malte, er stand daneben, schaute, gab diesen Rat und jenen, zu Farbe, Perspektive, Anordnung, erzählte Geschichten, und Gehse nickte dazu und nahm diesen und jenen Rat auf, 50 große Gemälde des Zyklus „Aufruhr“ entstanden, Manfred taucht in manchen als versteckte Figur auf, wie der Stifter auf einem Renaissancebild.

Warum braucht ein Künstler einen Mathematiker? Vielleicht weil die Mathematik ein Netz bildet, eine Struktur, die unter allem liegt, auf der man alles errichten kann, Zahlenfolgen, Naturbetrachtungen, künstlerisches Umherschweifen.

Muse und Mentor. Zig Menschen unterstützte er. Einen jungen Exil-Kubaner etwa, der wieder zurück auf die Insel wollte. Für den er rüberfuhr, behördliche Dinge regelte, dem er Geld lieh. Oder die bulgarische Künstlerin, der es miserabel ging, weil sie aus ihrer Wohnung musste und der er mit der größten Selbstverständlichkeit aushalf. Der junge Berliner Regisseur, den er lebenslang begleitete. Seinen Sohn.

Auf einem Porträt von Albrecht Gehse sitzt Manfred Panknin vor einem Fenster und liest. Es scheint, er lächelt. Vielleicht spielt im Hintergrund das Radio, denn er war ein Radiohörer, einen Fernseher besaß er gar nicht. Hinter dem Fenster steht eine überdimensionierte Rohrdommel, die den Hals ein wenig verdreht, um mit einem Auge Manfred anzublicken.

Warum eine Rohrdommel? Vielleicht deshalb: In „Der Hund von Baskerville“ ertönt ein unerklärlicher Schrei aus dem Moor, aber Stapleton, ein Naturforscher, winkt ab, nein, kein Geisterhund, nur eine Rohrdommel. Schöne, klare Rationalität.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: