© Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem

Hahn-Meitner-Bau: Folgenreiche Entdeckung in Dahlem

Die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann beobachteten 1938 die Kernspaltung – Lise Meitner lieferte die Erklärung. Vor 75 Jahren erhielt Otto Hahn den Nobelpreis.

Stand:

Mit seinem säulengerahmten Portal und dem festungsartigen Turm sticht der Hahn-Meitner-Bau heraus unter den beeindruckenden Gründerzeitgebäuden des Dahlemer Wissenschaftsviertels. Seit 1980 vom Institut für Biochemie der Freien Universität Berlin genutzt, war der Bau am 17. Dezember 1938 Schauplatz einer Sternstunde der Wissenschaft: Hier entdeckten die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann die Kernspaltung, Grundlage der friedlichen Nutzung der Kernenergie, aber auch der Atombombe.

Der promovierte Biochemiker Jens Peter Fürste ist so etwas wie das Gedächtnis dieses Ortes. Nach seinem Studium der Biochemie an der Freien Universität und einer Forschungstätigkeit an der Universität von Colorado kam Fürste als wissenschaftlicher Mitarbeiter zurück nach Berlin – und begann sich für die Geschichte des Dahlemer Wissenschaftsviertels zu interessieren. Hört man ihn von der Entdeckung der Kernspaltung erzählen, klingt es, als wäre Fürste damals dabei gewesen.

„Fritz Straßmann ging am Freitag, den 16. Dezember 1938, in den Bestrahlungsraum, um Uranatome mit langsamen Neutronen zu beschießen“, beginnt Jens Peter Fürste. Es war ein Versuch, wie auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit ihn damals machten. Die Hoffnung: Die Neutronen würden vom Uran aufgenommen, und ein Transuran würde entstehen. Ein Atom, noch schwerer als Uran, das schwerste damals bekannte Atom.

Otto Hahn suchte Lise Meitners Unterstützung

„Als er am Samstagmorgen zurückkam –, damals hat man noch samstags gearbeitet und Straßmann fing gerne früh an –, holte er die Probe und trennte die Elemente“, erzählt Jens Peter Fürste. In seinem Arbeitszimmer auf dem Computermonitor zu sehen: eine dreidimensionale Rekonstruktion der damaligen Versuchsräume. Sie sind nicht mehr im Original erhalten.

„Mittags kam Straßmanns Kollege, der damals bereits bekannte Chemiker Otto Hahn, aus dem Finanzamt“, sagt Fürste und schmunzelt: „Es gab wohl Klärungsbedarf bei seiner Steuererklärung.“ Hahn führte dann die radioaktiven Messungen an den getrennten Elementen aus. Es gab überraschende Ergebnisse und für die beiden Forscher nur eine Schlussfolgerung: Das Uranatom war gespalten worden. Doch wie war es dazu gekommen?

Otto Hahn schrieb seiner langjährigen Kollegin Lise Meitner und informierte sie über seine Entdeckung. „Für Hahn war das ein beträchtliches Risiko“, sagt Fürste. „Denn Lise Meitner war jüdischer Herkunft und noch dazu aus Deutschland geflohen.“ Doch mit Meitner verband Hahn eine über dreißigjährige vertrauensvolle wissenschaftliche Zusammenarbeit. „Zusammen waren sie ein absolutes Power-Paket“, meint Fürste. Der Chemiker Hahn benötigte die Expertise der genialen Physikerin Meitner.

Ehrentafel für Lise Meitner

Und Lise Meitner lieferte: Zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch, damals Physiker an der Universität Kopenhagen, veröffentlichte sie eine Erklärung der Kernspaltung. Dabei half ihr, dass sie den Versuch, den Hahn und Straßmann ausgeführt hatten, konzipiert gehabt hatte. „Hätte sie weiter in Berlin arbeiten können, wäre sie Ko-Autorin der beiden geworden und hätte mit Otto Hahn den Nobelpreis erhalten“, ist Jens Peter Fürste überzeugt.

Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Freien Universität Berlin hat er deshalb dafür gekämpft, dass das früher allein nach Otto Hahn benannte Gebäude in Hahn-Meitner-Bau umbenannt wurde. 2010 ließ die Freie Universität außerdem eine Ehrentafel für Lise Meitner an der Frontseite des Gebäudes anbringen. Bereits 1956 hatte Meitner in einem akademischen Festakt die Ehrendoktorwürde der Freien Universität entgegengenommen. Sie starb 1968 in England.

© Foto Bernd Wannenmacher

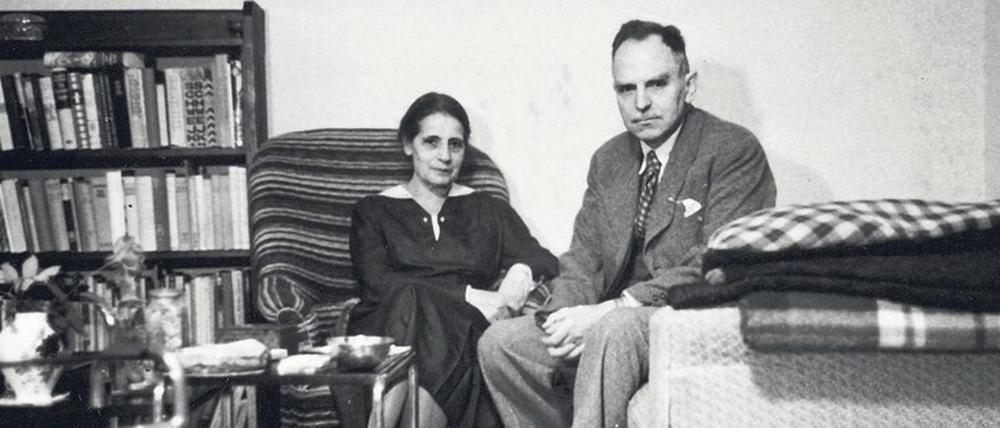

Jens Peter Fürste zeigt ein Foto Lise Meitners und Otto Hahns. Die beiden sitzen eng beieinander, Ausdruck jahrzehntelanger kollegialer Freundschaft, aber auch eines Abschiedsschmerzes: Es ist ihre letzte Begegnung vor Meitners Flucht aus Deutschland am 17. Juli 1938. Hahn und Peter Debye, Niederländer und Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, hatten Meitner zur Flucht verholfen. „Die Österreicherin Lise Meitner wäre nach dem damals sogenannten Anschluss ihrer Heimat an das Deutsche Reich wegen ihrer jüdischen Herkunft vogelfrei gewesen und über kurz oder lang deportiert worden“, erläutert Jens Peter Fürste.

Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung

Das Hitlerregime erkannte das Potenzial der Kernspaltung zum Bau einer Atombombe – ebenso wie die Alliierten. Sie bombardierten das Gebäude des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie und heutigen Hahn-Meitner-Bau im Jahr 1944. „Die Alliierten befürchteten, dass hier in Dahlem eine Atombombe entwickelt wird“, erklärt Fürste. Das Gebäude wurde dabei teilweise zerstört – auch das Arbeitszimmer Otto Hahns und seine gesamte Korrespondenz verbrannte.

Otto Hahn erfuhr erst nach dem Zweiten Weltkrieg in britischer Kriegsgefangenschaft, dass er für die Entdeckung der Kernspaltung 1944 den Nobelpreis für Chemie zuerkannt bekommen hatte. Als Vater der Atombombe sah er sich nie. Ebenso wenig Lise Meitner, die allerdings darunter litt, als Mutter der Bombe bezeichnet zu werden.

Jens Peter Fürste kann das nachvollziehen: „Die Atombombe ließ sich aus dem Experiment vom Dezember 1938 nicht voraussehen. Keiner der Beteiligten wusste, dass bei der Kernspaltung weitere Neutronen freigesetzt würden, die zur Kernexplosion führten. Man kann mit einem Messer einen Apfel schälen. Man kann aber auch jemanden damit töten“, betont Fürste; ein Problem, das Fachleute heute als Dual Use bezeichnen.

Für Jens Peter Fürste ist der Hahn-Meitner-Bau deshalb nicht nur sein Arbeitsplatz als Biochemiker und Sitz seines Instituts, sondern auch Erinnerungsort. Seine Erkenntnisse gibt er inzwischen in Führungen durch das Dahlemer Wissenschaftsviertel an Konferenzteilnehmende aus aller Welt und an Studierende der Freien Universität weiter.

Für den Inhalt dieses Beitrags ist die Freie Universität Berlin verantwortlich.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: