© Diening

Die Zukunft des Brentanohauses: Fort mit Goethes Bett

Noch ist die Rettung des historischen Brentanohauses fraglich. Mitte Januar fällt die Entscheidung.

Stand:

Der Rhein schimmert im Sonnenlicht, die Weinreben haben ihre letzten Blätter verloren, die Parkwege laden zum Flanieren ein: Vor rund 200 Jahren erholte sich hier, im Brentanohaus in Winkel am Rhein, Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). Bis heute sind das Gebäudeensemble, vor allem aber die Innenausstattung der Räume, so erhalten, wie sie damals den Gästen gefielen. Nun droht dem Kleinod – wieder einmal – das Aus. Dem Eigentümer fehlt das Geld für die Sanierung, das Land Hessen hat Interesse signalisiert, doch laviert in der Angelegenheit. Private Investoren stehen in den Startlöchern. Kämen die allerdings zum Zuge, wäre das geschichtsträchtige Anwesen für die Öffentlichkeit verloren.

Goethe kam mehrfach in das Landgut mit dem mächtigen Mansardendach. Er genoss den dort gekelterten Wein, er zog sich zum Dichten zurück und ließ sich die Gesellschaft anderer Freigeister oder Mitglieder der Familie Brentano gefallen. Wie Angela von Brentano sagt: „Goethe war ein Frühaufsteher, der mit dem ersten Hahnenschrei aus den Federn sprang. Er liebte es, morgens mit seinem weißen Flanell-Schlafrock unten im Garten und Laubengang zu lustwandeln.“

© picture-alliance

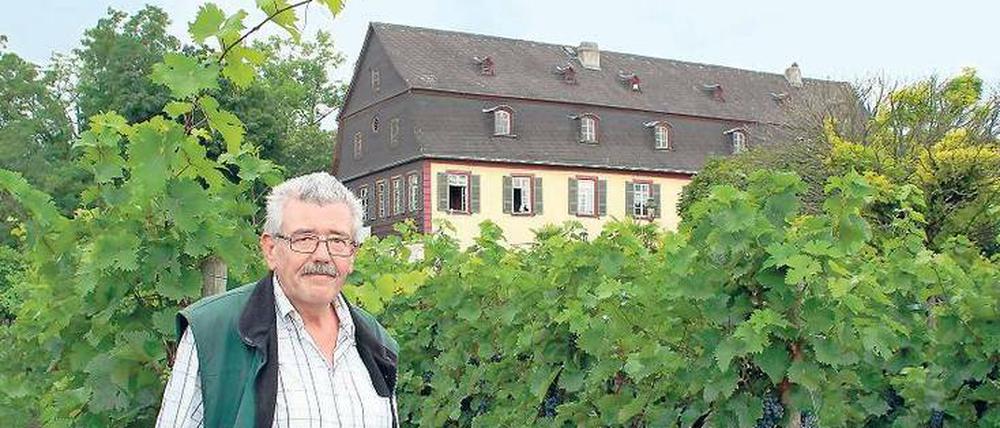

Udo von Brentano verwaltet das Anwesen, es gehört der Familie. Da ihnen allerdings die mehr als zwei Millionen Euro zur Sanierung fehlen, wollen die Brentanos das Haus verkaufen. Vorzugsweise an das Land Hessen. Doch die Verhandlungen ziehen sich hin. Nunmehr schon seit mehr als zwei Jahren, wie der Baron berichtet. „Es wird immer weiter herumgefeilscht, ich werde vertröstet“, beklagt er sich über das Land. Bereits mehrfach habe er dem Land mehr Zeit zugebilligt, nun wolle er aber nur noch bis Mitte Januar warten. Habe sich das Land bis dahin nicht entschieden, dann werde er das Gebäude auf dem freien Markt veräußern, sagt er. Es seien Investoren aus Russland, Frankreich und China interessiert. In Medienberichten wurde bereits spekuliert, das Gelände werde dann wohl zu einem Hotel umgebaut und der öffentliche Besuch wäre kaum mehr möglich.

Das hat Flair

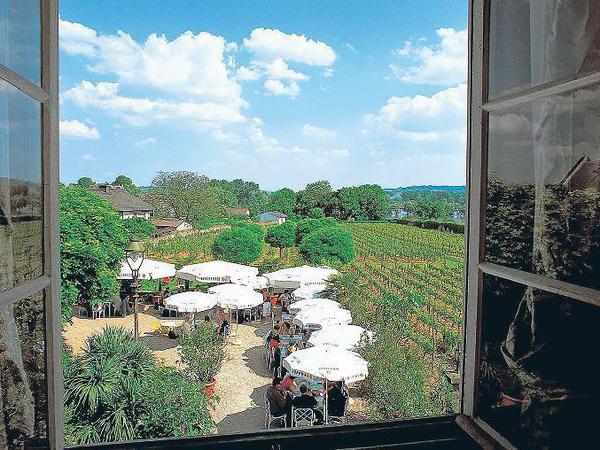

Für Joachim Seng vom Freien Deutschen Hochstift, dem ein Teil des Mobiliars und der Gemälde des Brentanohauses gehört, wäre das ein Unding. Das Haus sei „der einzige hessische Ort der Romantik“, den Goethe oft besucht habe und der nicht im Krieg zerstört worden sei, berichtet er. Dort könne man noch heute nachempfinden, was Goethe inspirierte und wie er auf den Rhein blickte: „Das hat Flair“, sagt Seng.

Tatsächlich ist das Haus noch bis ins Detail original ausgestattet: Zu sehen sind Waschgeschirr, Nachttopf und das Bett, in dem der Dichter schlief. Auch die Raumtapeten sind aus der damaligen Zeit. Man müsse der Familie Brentano zugutehalten, dass sie nie in das Ensemble eingegriffen habe, sagt Seng. Er und das Deutsche Hochstift plädieren daher wie die Stadt Oestrich-Winkel für einen Kauf durch das Land und die Gründung einer Betreibergesellschaft, getragen von der Kommune und dem Hochstift.

Bürgermeister Michael Heil sieht eine „Riesenchance für Oestrich-Winkel“. Auf dem Gelände könne die Tourist-Information einziehen, und die Museumsräume sollten häufiger als derzeit geöffnet werden. Zudem solle an einen gastronomischen Betrieb verpachtet werden, der auch die umliegenden Weinberge verwalten könne. Ein „Goethe“- oder „Brentano“-Wein solle aufgelegt werden.

Der Baron verlangt, den Verkaufspreis zu stückeln

Das zuständige Wissenschaftsministerium hat sich bereit erklärt, das Haus für rund eine Million Euro zu kaufen sowie zwei Millionen Euro zur Sanierung des Anwesens zu organisieren. Derzeit führe man die „Verhandlungen zu den Einzelheiten“, heißt es. Bis wann ein Abschluss angestrebt werde, will man aber nicht sagen.

© imago

Udo von Brentano sagt, bis heute gebe es über die Verkaufsmodalitäten keine Einigung. Das Land wolle die genannte Summe nur auf einen Schlag zahlen. Für ihn fielen dann jedoch zu hohe Steuern an. Der Baron verlangt daher, den Verkaufspreis zu stückeln, über einen Zeitraum von 35 Jahren mit monatlichen Zahlungen von 2500 Euro. Dazu verlangt er eine einmalige Zahlung von 100 000 Euro für historische Möbel, die Einrichtung der Gaststätte „und zahlreiche mediterrane Kübelpflanzen“. Alternativ sei eine höhere Einmalzahlung möglich.

Sollte das Haus aber stattdessen verloren gehen, wäre das ein herber Verlust für die Öffentlichkeit. Denn dort ist noch heute nachzuempfinden, wie vor 200 Jahren das kulturelle Leben spielte. Bettina von Arnim, geborene Brentano, beschrieb es in einem Brief an Goethes Mutter so: „Am Samstag waren die Brüder hier, bis zum Montag. Da haben wir die Nächte am Rhein verschwärmt.“ (epd)

Johannes Bentrup

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: