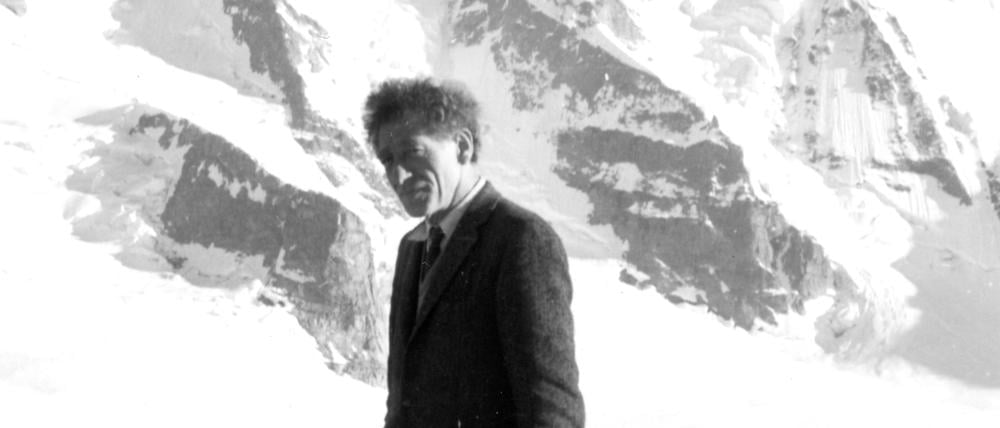

© Isaku Yanaihara, 1961/Archives Fondation Giacometti, Paris

Alberto Giacometti in der Kunsthalle Bremen: Wo der Künstler seine einsamen Figuren fand

Bereits als junger Mann zog Giacometti nach Paris. Aber die Eindrücke seiner Kindheit im schweizerischen Bergell nahm er bis zuletzt in seine Skulpturenwelt mit. Das zeigt nun die Kunsthalle Bremen.

Stand:

Als er sah, wie winzig seine Skulptur geworden war, erschrak Alberto Giacometti. Es gelang ihm nicht, die Figur größer zu machen, wollte er die Person, die er vor sich sah, zur Gänze abbilden. So stellte er die Skulptur auf einen Sockel, einen veritablen Würfel, doch das Ganze blieb noch immer klein.

In der Kunsthalle Bremen ist der Würfel nun auf einen weiteren, richtig großen Würfel aus weiß gestrichenem Holz gestellt und nimmt einen ganzen Raum ein.

Was ist Größe? Was konstituiert den Raum? Wie nehmen wir wahr? Wie ist unser Verhältnis zum Raum, wie zu anderen Menschen? Das sind Fragen, die den Bildhauer Alberto Giacometti umtrieben. Seine Antworten sind singulär. Berühmt wurde er mit seinen bronzenen Strichmännchen, diesen unendlich dünnen, hochgereckten Figuren, die sofort umfallen müssten, hätte der Künstler ihnen nicht eine Bodenplatte zur Verankerung gegeben. Dass wir Menschen uns aufrecht halten können, hat ihn zeitlebens verwundert.

Es hat in Deutschland lange keine Ausstellung zu Alberto Giacometti mehr gegeben, dem 1901 im schweizerischen Bergell geborenen, mit 21 Jahren bereits nach Paris übersiedelten und bis zu seinem Tod 1966 zwischen der Metropole und seinem eher abseits gelegenen Heimattal pendelnden Bildhauer, der zugleich ein ausgewiesener Maler war.

Die Neue Nationalgalerie hat 1987 die letzte große Übersicht hierzulande ausgerichtet. Jetzt nutzt die Kunsthalle Bremen die quasi letzte Gelegenheit, von der Giacometti-Stiftung in Paris, die den Nachlass hütet, eine Fülle von Leihgaben zu erhalten, ehe dort ein eigenes Museumsgebäude bezogen wird.

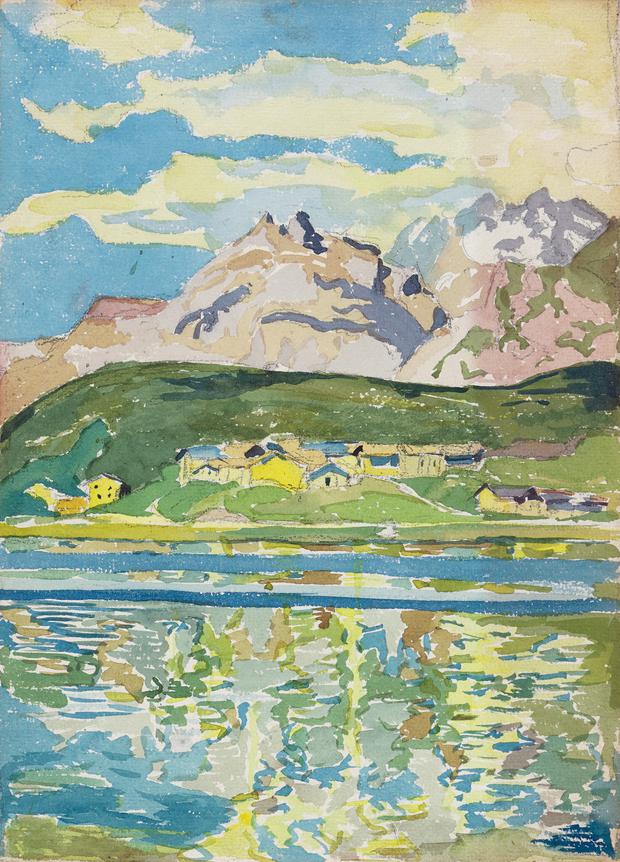

© Succession Alberto Giacometti/VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Giacometti galt viele Jahre lang als Inbegriff der Moderne. 1962 erhielt er den Großen Preis der Biennale von Venedig, damals noch so etwas wie die Aufnahme in den Olymp. Im Kunstmarkt ist sein Ruf unangefochten, seine Bronzen erzielen Weltrekordpreise. Im öffentlichen Bewusstsein ist er nicht mehr derart präsent; zu sehr war er mit der Nachkriegsphilosophie des Existenzialismus in Verbindung gebracht worden.

Die Frage nach dem Menschsein

Anstelle existenzieller Fragen nach dem Menschsein untersuchen die Kuratoren der Bremer Ausstellung, Eva Fischer-Hausdorf von der Kunsthalle und Hugo Daniel von der Pariser Fondation, den künstlerischen Schaffensprozess. Und der ist aufs Engste verknüpft mit der Heimat des Künstlers. Beim Besuch des Bergell wird schnell deutlich, wie stark dieser überschaubare Bezirk mit seinen Bergen, Wäldern und noch den unscheinbarsten Örtlichkeiten, die Giacometti als Knabe immer wieder aufgesucht hat, das Werk des reifen Künstlers bestimmte.

Die große Figurengruppe „Lichtung“, neun überschlanke Figuren auf einer annähernd quadratischen Grundplatte und eines der Hauptwerke des Künstlers, bezieht sich unmittelbar auf eine Lichtung oberhalb von Borgonovo, dem Geburtsort des Künstlers. Diese Lichtung gibt es unverändert, als ob der junge Giacometti gerade hier gewesen wäre – die hochragenden Tannen, welche die weite Lichtung umstehen, lassen die späteren Figuren erahnen.

© Succession Alberto Giacometti/VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Auf der anderen Seite des Bergell-Tals fand der junge Alberto Unterschlupf unter einem mächtigen Felsen, der einst vom Bergmassiv herabgestürzt war und unter sich eine Höhlung freigelassen hatte.

Der Knabe sah sie als tatsächliche Höhle, die für ihn zum Rückzugsort wurde. Sein Drang, sich darin einzuschmiegen, kontrastiert mit der als Unbehaustheit gedeuteten Vereinzelung der späteren Figuren. Sie treten, auch wo sie als Gruppe beisammenstehen, in keinerlei Beziehung zueinander.

© Isaku Yanaihara, Archives Fondation Giacometti, Paris

Giacometti hat sich früh mit der deutschen Romantik beschäftigt. Die Einsamkeit des Menschen vor einer allen Maßstab sprengenden Bergwelt hat er in seine Figuren hineingenommen. Der Wechsel der Größen, von lebensnah bis Daumengröße, sucht immer den Bezug zum Umraum. Es zeichnet die Bremer Ausstellung aus, dass sie den gezeigten Skulpturen genau jenen Raum gibt, der im Kopf des Betrachters nicht nur die Bergwelt des Bergell entstehen lässt, sondern darüber hinaus die Welt schlechthin bedeutet. „Das Maß der Welt“ lautet folgerichtig der Titel der Bremer Retrospektive.

Giacometti hat seine Figuren sichtbar bearbeitet, geformt, geknetet, hat die Scharten und Schrunden auch im nachfolgenden Bronzeguss belassen und nicht geglättet. Das vermeintlich Unfertige der Figuren trug zur existenzialistischen Deutung bei. Es meint aber zugleich die Uneindeutigkeit des Gesehenen und damit das Problem der Wahrnehmung, das Giacometti zeitlebens beschäftigte, die Unmöglichkeit, eine Person in ihrer Gänze und zugleich ihren Details zu erfassen. Darum konnten die ausgeführten Figuren und selbst die späten Büsten etwa seines Bruders Diego, der ihm als selbstloser Atelierhelfer eine lebenslange Stütze war, nie zu bloßen Abbildern gerinnen.

Über einhundert Arbeiten zeigt die Bremer Ausstellung, neben den Plastiken auch Gemälde – durchweg in Grautönen – und Zeichnungen, dazu die 150 Lithografien, die Giacometti in seinen späten Jahren mit Ansichten von Paris angefertigt hat. So wird die Bremer Ausstellung zu einer vollständigen Werkübersicht, wie es sie hierzulande kaum noch einmal wird geben können.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: