© Bernd Uhlig

Staatsoper Unter den Linden: Begossenes Rudel

402 Tage nach der Streaming-Premiere im Lockdown: Die Berliner Staatsoper zeigt Janaceks „Jenufa“ endlich live vor Publikum, mit Asmik Grigorian.

Stand:

Vor 402 Tagen war die Welt noch eine ganz andere. Opernhäuser konnten kein Publikum empfangen, doch Europa wähnte sich im Frieden. Nun ist die Sorge vor Corona und den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie abgeflaut, während die Rufe nach schweren Waffen die Ohnmacht angesichts des Überfalls auf die Ukraine nicht zu überdecken vermögen.

Damiano Michieletto kümmert das wenig. Seine Inszenierung von Janaceks „Jenufa“ feierte im Februar 2021 im Stream ihre Online-Premiere, danach wurde sie nicht wieder gespielt. Bis jetzt. Viel Aufwand, diese Produktion doch noch zu einem Publikumserfolg zu machen, treibt die Staatsoper nicht. Obwohl nun mit Asmik Grigorian eine der gegenwärtig aufregendsten Sängerinnen die Titelrolle übernimmt und auch die beiden männlichen Hauptrollen neu besetzt sind, gibt es keine Fotos vom aktuellen Cast. Den einzigen Hinweis darauf, dass jemand noch einmal aufs Konzept geschaut hat, liefert der Chor. Der kann jetzt nicht mehr aus dem Zuschauerraum singen, sondern wird aus dem Orchesterprobensaal zugeschaltet. Das klingt jenseits aller Proportionen und von sehr weit her.

Das Unheil bricht herein, unaufhaltsam

Diese späte Publikumspremiere atmet etwas zutiefst Stiefmütterliches – und zumindest darin ist sie Janaceks Oper nahe. Seine von Gewalt gezeichnete, schuldbeladene Dorfgemeinschaft stammt direkt oder in zweiten, aber nicht glücklicheren Verbindungen von der alten Buryjovka (kerzengerade: Hanna Schwarz) ab. Deren Schwiegertochter, die Küsterin, versucht so etwas wie eine Ordnung aufrechtzuerhalten und mehrt damit doch nur das Unheil, das sich unaufhaltsam über Kinder und Enkel ergießt.

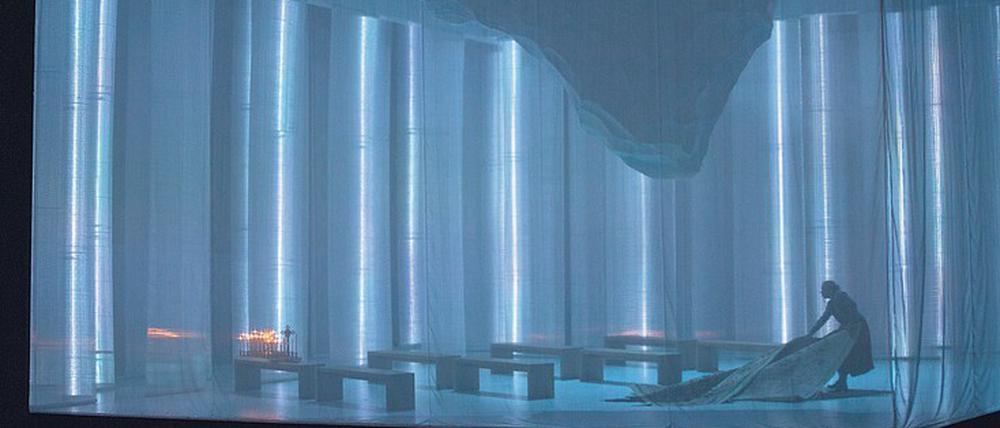

Regisseur Michieletto hat dafür im schmelzenden Eis seine abendfüllende Metapher gefunden. Sicher ist es unsere Schuld, dass die Polkappen schwinden und die Erderwärmung zunimmt. Ein sinnstiftendes Theaterzeichen wird daraus deshalb noch lange nicht. Gewaltig lastet eine Eisnase über Janaceks ohnehin bis ins Herz fröstelndem Personal. Die absolut sinnfreie Pause vor dem dritten Akt dient allein dazu, ein Loch im Bühnenboden zu öffnen, in dem die Küsterin am Ende hockt, während das Schmelzwasser auf sie niedergeht. Das ist ebenso unnötig wie eine Demontage der einzigen Person, die wirklich Raum zu greifen vermag inmitten der bühnenbestimmenden Hohlkammerplatten aus Polycarbonat: Evelyn Herlitzius singt und spielt erneut eine hochdramatische Küsterin (siehe Tsp. vom 15.2.21), dieses Bad in der Enge hat sie nicht verdient.

Asmik Grigorian ist eine Ausnahmesängerin

Wie bestürzend wenig diesem eisigen Abend zur Titelfigur einfällt, tritt besonders stark hervor, weil Asmik Grigorian für eine Serie von fünf Vorstellungen zum Ensemble gestoßen ist. Die Sopranistin aus Litauen gehört zu den unerschrockenen Seelensucherinnen auf der Opernbühne. In Michielettos Opferkult aber findet sie keine Möglichkeit, einen Hebel anzusetzen.

Dass es Grigorian dennoch gelingt, einen Eindruck zu hinterlassen, zeigt ihre besondere Klasse: Mit zart strömender Stimme sät sie die Saat des Vermissens. Man vermisst diese junge, unglückliche Frau, obwohl sie doch vor einem steht. Dieser Kunstgriff überstrahlt jeden Farbverlauf auf den Plastebahnen und jede Frage danach, ob die fehlende Interaktion zwischen den Figuren noch aus einer anderen Pandemie-Lage stammt.

Dirigent Thomas Guggeis setzt gleißende Akzente

Für ein Herz im Eis sorgte bei der Streaming-Premiere Simon Rattle am Pult der Staatskapelle, der weiß, wie viel Liebe Janacek über seine Musik zu teilen bereit ist. Leider blieb es bei der einen Aufführung, für die jetzige „Jenufa“-Serie fehlte Rattle die Zeit im Kalender. Übernommen hat ein junger Dirigent, dem seine Einspringerqualitäten Unter den Linden die große Opernwelt geöffnet haben. Thomas Guggeis wird im nächsten Jahr die musikalische Leitung der Oper Frankfurt übernehmen. Ganz so spektakulär wie bei seiner „Salome“-Übernahme geht es im Orchestergraben nicht zu, doch Guggeis setzt gleißend-klare, weniger warme Akzente als Rattle. Dabei kommt ihm zupass, dass die beiden Jenufa umgebenden männlichen Hauptrollen neu und leichter besetzt sind: Mit Stephan Rügamer als Laca und Alexy Dolgov als Steva entfernt sich das Stimmideal wohltuend von Wagnerscher Übermacht. Letztlich erweist sich die neue Janacek-Konkurrenz im eigenen Haus als zu stark: An die Genauigkeit und Anteilnahme von „Die Sache Makropulos“ (Regie: Claus Guth) langt diese „Jenufa“ einfach nicht ran.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: