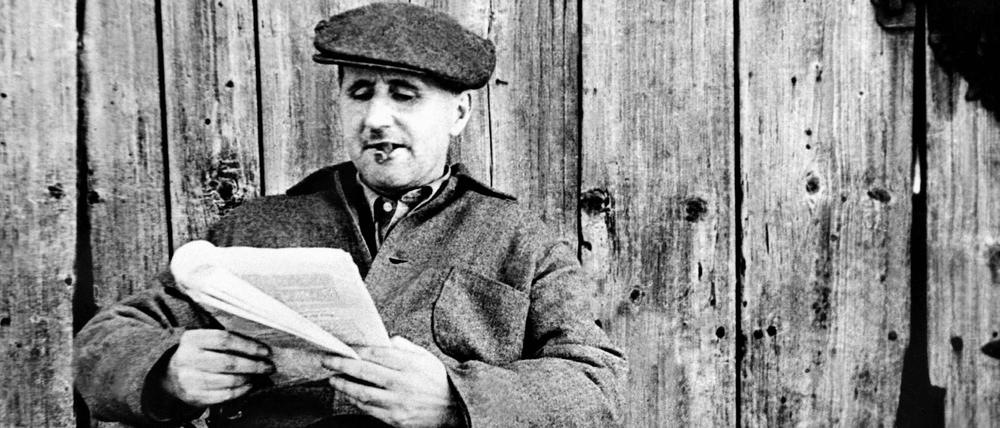

© imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Bertolt Brechts Notizbücher: Eine Ermunterung zur Lektüre

Bertolt Brechts von Hand geschriebene Hefte sind ein Archiv seiner Dichtung und ein faszinierendes Reservoir des Unfertigen, Offenen, Abgebrochenen, Verworfenen und Fremden. Dies diesjährigen Brecht-Tage im Berliner Literaturforum erkunden das ganze Spektrum dieses Schreibens.

Stand:

Brechts Notizbücher sind ein Archiv seiner Lyrik. Zahlreiche Gedichte stehen in den mehr als fünfzig Heften, die jetzt ediert werden. Zuweilen ist das Notierte ganz nah an dem, was der Autor zum Druck gebracht hat, aber noch häufiger sind Gedichte, die zu Lebzeiten nicht erschienen sind, sondern erst aus dem Nachlass – oder eben erst in der Notizbuch-Edition.

Die Publikation dieser Gedichte, oft Fragmente, hat Brecht nicht ins Auge gefasst, er hat sie beiseitegelassen, gewiss sogar vergessen. Sie sind auch nur in wenigen Fällen mit der Maschine abgeschrieben worden, in der Regel ein erster Schritt vom Notizbuch zum Druck.

Archiv von Brechts Lyrik heißt auch: Archiv seines literarischen Materials – Motive, Einfälle, Geschichten, Wortfelder, Wortlisten, Reimlisten, Zeilenanfänge, Zeilen, Verse (kein „Zeilenschrott“, um einen Begriff aus der Rezeptionsgeschichte aufzugreifen). Die Notizbücher enthalten ein Lexikon von Brechts Schreiben.

Als Brecht die ersten Notizbücher führte, hat er selbst noch nicht Schreibmaschine geschrieben. Er hat mit der Hand geschrieben und diktiert. Vom Beginn des Einsatzes von Schreibmaschinen an treten Handschrift (in Notizbücher oder auf Einzelblättern), Maschinenschrift und Diktat in Konkurrenz.

Das Schriftbild ist variabel, wie es am Computer Schreibprogramme sind, die eine Flexibilität ermöglichen, die der relativ starren Maschinenschrift fehlt. Notizbücher boten dem Autor die Möglichkeit, verschiedene Schreibmittel und -techniken einzusetzen (Tinte, Blei, Kopierstift, Farbstift – Unterschiede der Farben, des Striches, des Schriftduktus, der Möglichkeiten zu löschen), verschiedene Schriften (Kurrentschrift, lateinische Schrift, Stenographie, Groß-/Kleinschreibung, unterschiedliche Schriftgrößen), Seiten herauszureißen, Einlagen hinzuzufügen.

Ein prominentes Beispiel ist das Gedicht „Erinnerung an die Marie A.“ mit den Zeilen über die Wolke: „Sie war sehr weiß und ungeheuer oben / Und als ich aufsah, war sie nimmer da.“ Halbe Bibliotheken sind dazu verfasst worden. Aber ist wirklich, was auf dem Original zu sehen ist, in den zahlreichen Aufsätzen berücksichtigt? Die Herausgeber Martin Kölbel und Peter Villwock weisen darauf hin, dass Brecht den Titel des ersten Entwurfs „Sentimentales Lied No 1004“ nachträglich über den Text gesetzt hat.

Und nicht nur das: Erst hieß es „Sentimentales Lied“, und dann setzte der Autor mit der an Don Giovannis Register erinnernden Zahl, sie übertrumpfende „No 1004“ noch eins drauf. Und am Schluss lesen wir die durch Pedanterie ironisierende Datierung mit Uhrzeit am Schluss des Gedichts: „21. II. 20, abends 7h im Zug nach Berlin“ und das rätselhafte, wohl erfundene Bonmot eines gewissen „Geh. R. Kraus“: „Im Zustand der gefüllten Samenblase sieht der Mann in jedem Weib Aphrodite.“

Lesen Sie Brechts Notizbücher, die Gedichte, die Gedichtzeilen darin, aber auch alles andere. Sie werden überrascht und erfreut sein, was Ihnen dort begegnet: das Unfertige, Offene, Flüchtige, die flüchtigen Intuitionen, die der Autor festhalten möchte, der Wille zum Werk (nur selten das Werk selbst), das Abgebrochene, Verworfene, das Fremde. Und insgesamt ein Feuerwerk an Ideen, etwas Ungezügeltes, eben (noch) nicht Kontrolliertes.

Gérard Genette spricht vom „sakralen Charakter“ des Finalen – ja, es geht zuweilen etwas Müdes, Abgeklärtes von einem abgeschlossenen Werk aus. Dagegen sehen wir das Frische, das zuweilen Ungefüge der ersten Notiz.

Die Notizbücher regen eine Brecht-Lektüre an, die dem Urgrund der Poetik des Dichters entspricht: dem „Experimentator“, wie Walter Benjamin gesagt hat, dem Suchenden, dem Spieler – gegen das Klischee des Rechthabers, Ideologen, Alles-Wissenden. Diese Edition verspricht eine Freude des Entdeckens. Sie ist, wie Max Frisch an anderer Stelle gesagt hat, „hinreißend zu Wonnen der Nüchternheit“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: