© Sammlung Scharf, Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Ausstellung der Scharf Collection: Impressionistisches Fest in der Alten Nationalgalerie

Der Vorlieben freier Lauf: Die Alte Nationalgalerie zeigt eine Ausstellung mit über 150 Werken aus der Sammlung von René und Christiane Scharf.

Stand:

Im kommenden Jahr wird die Nationalgalerie 150 Jahre alt. Ihr erstes Haus, jetzt als Alte Nationalgalerie geläufig, bezog sie auf der Museumsinsel. Die Nationalgalerie hütet eine vorzügliche Sammlung von französischer Moderne, und es gibt auch heutzutage bedeutende Privatsammler, die den Impressionismus schätzen.

Dazu zählen René und Christiane Scharf, die die von Renés Urgroßvater Otto Gerstenberg begründete Sammlung mit Schwerpunkt französischer Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts behutsam in Richtung Gegenwart ausgebaut haben. Das Sammlerpaar gilt als leihfreudig, hat bislang aber immer Anonymität gewahrt. Nun treten die Scharfs mit ihrer Sammlung ganz ins Rampenlicht, in einer Ausstellung von rund 150 ausgewählten Werken in der Alten Nationalgalerie.

Man darf es als postumen Triumph des damals vom Kaiser vertriebenen Direktors Hugo von Tschudi auffassen, der einige bedeutende Impressionisten-Bilder bei potenten Sammlern wusste, die zu Schenkungen bereit waren. Es sollte nicht sein. Ob die Scharfs irgendwann in diese noblen Fußstapfen treten wollen, ließen alle Beteiligten bei der Vorbesichtigung der Ausstellung offen. Aber man wird träumen dürfen.

Hauptwerk reiht sich an Hauptwerk

Es ist darum eine vorzügliche Idee, die Privatsammlung im zweiten Obergeschoss mit den eigenen Beständen zu kombinieren. Würden sie sich nicht ideal ergänzen?

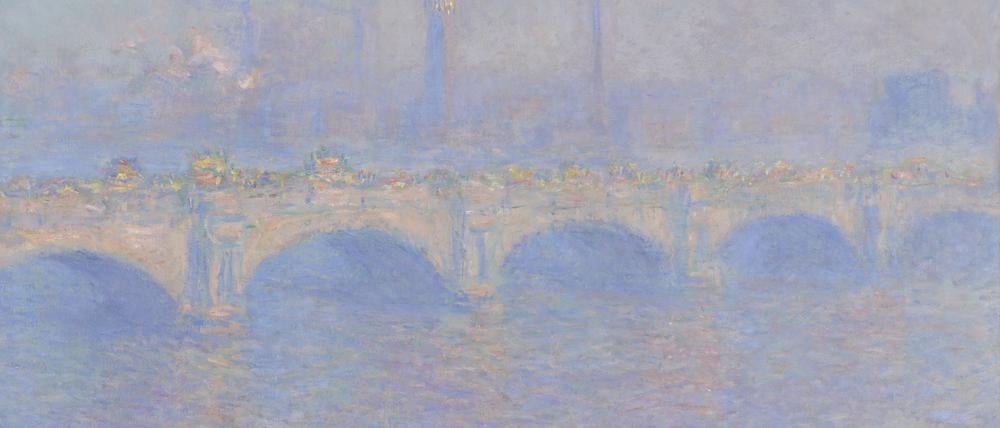

Der erste Saal, ganz der Privatsammlung vorbehalten, reiht Hauptwerk an Hauptwerk. In der Mitte als Blickfang ein Gemälde von Pierre Bonnard, „Die große Badewanne“ von 1937/39, also schon einer späteren Generation zugehörig, links dann Werke von Claude Monet vom frühen „Bauernhof in Chailly“ 1867 bis zur „Waterloo Bridge“ von 1903, eines seiner rasch geschaffenen London-Bilder, die die wechselnden Lichtverhältnisse einfangen. Auf der rechten Wand Paul Cézanne, einer der Begründer der Moderne schlechthin; besonders schön das „Haus mit rotem Dach“ von 1890.

© SPK

Otto Gerstenberg hatte es mit der Farbe, was immer er an Malerei erwarb, zeichnet sich durch die Betonung der Farbe aus. So hebt dann auch der zweite Saal mit Bonnard an, einer Ansicht der wuselig-lebendigen „Place de Clichy“ von 1906. Ringsum weitere Arbeiten Bonnards, der sich bewusst vom Impressionismus absetzte und doch dessen Erbe antrat.

Von hier gehe man in den rechten Seitensaal – und staune. Auf gerundetem Podest stehen neunzehn Kleinbronzen von Honoré Daumier, Köpfe von Parlamentariern der Juli-Monarchie ab 1830; es sind Persönlichkeiten, namentlich benannt, und zugleich Typen, wie sie der Gesellschaftskritiker in seinen Karikaturen bloßzustellen pflegte. Gesondert unter einem Glassturz steht die 1851 geschaffene Vollfigur des „Ratapoil“, den Daumier als Typus des Unruhestifters erfunden hat, ein ständiger Gast seiner Zeichnungen.

Auch Werke von Eugène Delacroix, Camille Corot und Gustave Courbet

Was gäbe man darum, diese Kollektion in der Nationalgalerie zu wissen – samt der kleineren Gemälde des als Maler lange verkannten Daumier. Dazu Werke von Eugène Delacroix, Camille Corot und Gustave Courbet, die den Realismus des 19. Jahrhunderts abdecken.

© SPK

Otto Gerstenberg und seine Nachkommen haben nicht auf Vollständigkeit gesammelt, sondern ihren Vorlieben freien Lauf gelassen. So kam es zur wohl weltgrößten Sammlung der Druckgrafik von Henri de Toulouse-Lautrec, die in den kleinen Kabinetten in der Apsis des Museumsgebäudes ausgestellt ist.

Die Welt der Pariser Bühnen und Bordelle hat der aus besseren Kreisen stammende Künstler immer wieder aufgesucht, nicht als Voyeur, sondern als Anteilnehmender. Zugleich hat er die Werbegrafik revolutioniert, mit seinen Plakatentwürfen für das „Moulin Rouge“ und die Bühnenstars seiner Tage.

Der linke Nebensaal, dem Kubismus gewidmet, überrascht mit einer sehr ausgewogenen Kollektion von Arbeiten von Picasso, Georges Braque und Fernand Léger; wobei nur Letzterer die Farb-Vorliebe der Sammler erfüllt. Der späteste Léger stammt bereits von 1951, als die dritte Generation der Sammler übernahm; es ist die Generation, in der sich die hier gezeigte Sammlung von der surrealistisch ausgerichteten Sammlung Scharf-Gerstenberg trennte, die seit Jahren in Charlottenburg zu sehen ist.

Die jetzigen Sammler richten ihr Augenmerk zunächst auf die amerikanisch dominierte Nachkriegs-Abstraktion, wobei Sam Francis, Heros der Documenta von 1964, wiederum für den Vorrang der Farbe steht. Inzwischen sind auch Martin Eder und Daniel Richter in den Kreis der Künstler aufgenommen worden, vor allem aber Katharina Grosse.

Was macht eine Privatsammlung aus? Dass sie nicht enzyklopädisch sein will, sondern die Vorlieben des Sammlers spiegelt. So muss man sich die lange Seitengalerie mit Goyas „Desastres de la Guerra“ erklären, die hier etwas erratisch neben der französischen Kunst steht. Oder auch nicht, denn mit ihm beginnt schließlich die Epoche der Moderne, der die Sammlung Scharf verpflichtet war und bleibt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false