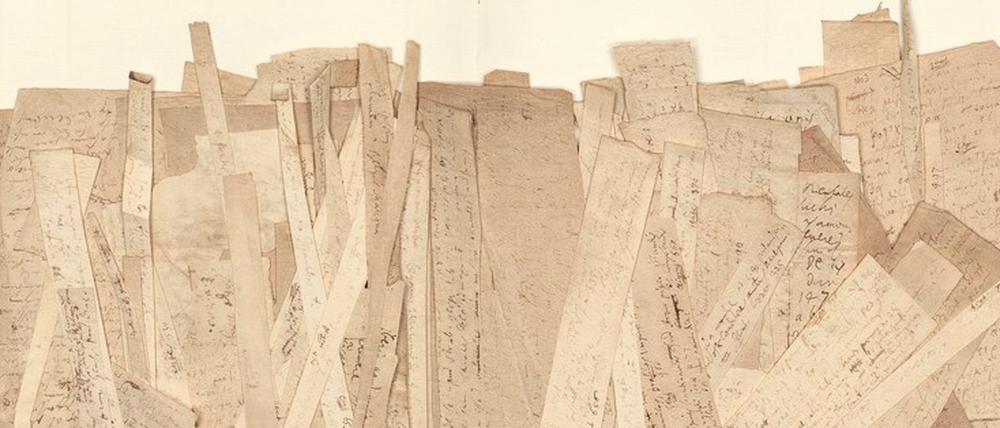

© Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

Ideengeschichte: Nur Gott ruhte am siebten Tag

Derr Historiker Michael Kempe porträtiert den wissenschaftlichen Tausendsassa Gottfried Wilhelm Leibniz.

Stand:

Die beste aller möglichen Welten ist nicht die biblische. Gott erschuf die Welt in sieben Tagen. In sieben Tagen erzählt Michael Kempe das Leben von Gottfried Wilhelm Leibniz, des Philosophen also, der über die beste aller möglichen Welten philosophisch nachgedacht hat: Sieben Tage, an denen Leibniz rastlos reist, schreibt, spekuliert, Zettel vollkritzelt, Projekte beginnt, Bücher abschließt, Maschinen erfindet, Beweise führt – mit einem Wort: arbeitet. Gott ruhte am siebenten Tag, Leibniz nicht.

[Michael Kempe: Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2022. 352 Seiten, 24 €.]

Zugegeben: Es ist keine beliebige Arbeitswoche, die Kempe herausgreift. Er wählt sieben unverbundene Tage, geht in größeren und kleineren Sprüngen durch ein 70-jähriges Leben, das 1646 in Leipzig begann: 1675, 1686, 1696, 1703, 1710, 1714, 1716, das Sterbejahr. Die Zeitreise ist zugleich eine Wanderung über die europäische Landkarte: Paris, Zellerfeld, Berlin, Wien. Dazwischen immer wieder Hannover, das Herzogtum der Welfen, in deren Dienste der 30-jährige Leibniz 1766 trat.

Im Jahr zuvor setzt Kempe ein: Am 29. Oktober 1675 ist Leibniz in Paris, eine Professur in Deutschland hatte er ausgeschlagen. Leibniz will in die Welt: Die französische Hauptstadt verspricht intellektuellen und wissenschaftlichen Austausch.

Plagiatsstreit mit Newton

Seit einiger Zeit ist Leibniz in mathematische Arbeiten vertieft, an jenem Oktobertag kommt er einen entscheidenden Schritt weiter, der auf dem Papier ganz unscheinbar wirkt: Er erfindet ein neues Zeichen: das Integralzeichen. Den erhofften Platz in der Académie des sciences brachte die neue Symbolsprache nicht, dafür einen ärgerlichen Plagiatsstreit mit Isaac Newton.

Kempe erzählt keine Heldengeschichten: Der 29. Oktober ist ein gewöhnlicher Arbeitstag in der Rue Garancière, wo sich Leibniz niedergelassen hat. Immerhin notiert dieser das Datum auf dem mathematischen Blatt, was er selten tut. Kempe zeigt Leibniz, wie er plant und reflektiert. Das macht seine Biografie in sieben Tagen besonders: Sie zerschneidet das Leben nicht, wie Leibniz es mit seinen vollgeschriebenen Papierbögen tat, in kleinste, thematische Schnipsel, sondern lässt an den Arbeits- und Denkwelten des Mannes teilhaben, der als letzter seiner Art, als universales Genie gilt.

Im Februar 1686, da steht Leibniz schon in Hannoveraner Diensten, weilt er in Zellerfeld, im Harz: Dort erleben wir ihn nicht nur am Schreibtisch, wie er über mögliche Welten nachdenkt. Leibniz ist zugleich in den Arealen des Bergbaus unterwegs, bemüht, Wind- und Wasserkraft effizienter zu nutzen. Als der Herzog die Finanzierung des Projekts einstellt, macht Leibniz auf eigene Kosten weiter. Doch noch scheitert die Theorie an der Praxis: Die Temperaturen sind eisig, die Materialien brüchig.

Selbstverordnete Rechenschaft

Krank und erschöpft ist Leibniz im August 1696 – in seinem eigenen Haushalt in der Schmiedestraße in Hannover. Er glaubt sich dem Tod nahe und beginnt ein Tagebuch, „umb Rechnung von meiner noch übrigen Zeit zu erhalten“, wie sein erster Eintrag am 13. August festhält. Mit der selbstverordneten Rechenschaft schreibt Leibniz sich aus der Krise heraus, gewinnt neue Kraft, stürzt sich wieder in philosophische und bautechnische Projekte.

Knappe sieben Jahre später treffen wir ihn in Berlin. Seinen Hausstand in Hannover vernachlässigt er, wie die klagenden Briefe seines Dieners zeigen. Er ist immerzu auf Achse: in Gesprächen, im internationalen Austausch mit Gelehrten und Fürstenhöfen. Dabei gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen – von verschlüsselten Wörtern über Deckadressen bis zum Pseudonym. Nebenbei konstruiert er eine kleine Kutsche für sich selbst, die sich an Postwagen anhängen lässt, so dass er auf Reisen bequemer lesen und schreiben kann.

In Berlin ist er intensiv mit mathematischen Experimenten befasst, mit dyadischen Zahlensystemen, die in die digitale Zukunft weisen, ihn zugleich eine alte chinesische Geheimschrift entziffern lassen. Weitere sieben Jahre später, zurück in Hannover, beschäftigt sich Leibniz wieder mit seinen historischen Schreibplänen, während zwei bildungsreisende Brüder bei ihm anklingeln. Damit dreht sich die Perspektive, ein für Leibniz philosophisch wichtiges Konzept: Wir sehen ihn durch die Linse neugieriger Zeitzeugen.

In Wien bleiben oder gehen

Als sein welfischer Dienstherr den englischen Thron erklettern soll, ist Leibniz mal wieder abwesend: Er befindet sich in Wien, weiß nicht recht, ob er aufbrechen oder warten soll. Die erhoffte Nachricht, die ihn nach London beordert, lässt auf sich warten. Schließlich kehrt er nach Hannover zurück. Dort treffen wir ihn im letzten Kapitel an, einen Tag nach seinem 70. Geburtstag. Leibniz ist dabei, seine historiografischen Aufzeichnungen zu vollenden.

Sieben Tage machen kein Leben aus. Genauso wenig ist der ganze Leibniz zwischen zwei Buchdeckel zu packen: nicht dokumentarisch von Tag zu Tag, erst recht nicht in seinen Denk- und Ideenwelten, die heute kein Einzelner mehr überschauen kann. Der Historiker Michael Kempe, der seit 2011 die Leibniz-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen leitet, weiß das, gerade weil er sich bei Leibniz so gut auskennt.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen]

Kempe weiß auch um die Tücken der biografischen Gattung. Zwei Typen sind gegenwärtig besonders häufig: die mit schneller Feder verfasste Jubiläumsgabe, der es an historischer Substanz fehlt, und die langatmige Forscherbilanz, die noch jede Notiz aus dem eigenen Zettelkasten unterbringen will. Kempes „Leibniz in seiner Zeit“ vermeidet beides: Er findet eine ideen- und kulturgeschichtlich unterlegte, erzählerische Form, die aus der Gegenwart heraus Vergangenheit reflektiert, ohne sie im Modus des Storytelling verzweifelt zu aktualisieren.

Durch die Konzentration auf jeweils wenige Stunden gelingt es Kempe, Leibniz nah heranzuholen, ohne ihm zu nah zu treten. Nicht sieben, sondern fünf Bücher stehen auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises. Kempes „Die beste aller möglichen Welten“ hätte einen Platz verdient gehabt.

Hendrikje Schauer

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: