© Reuters

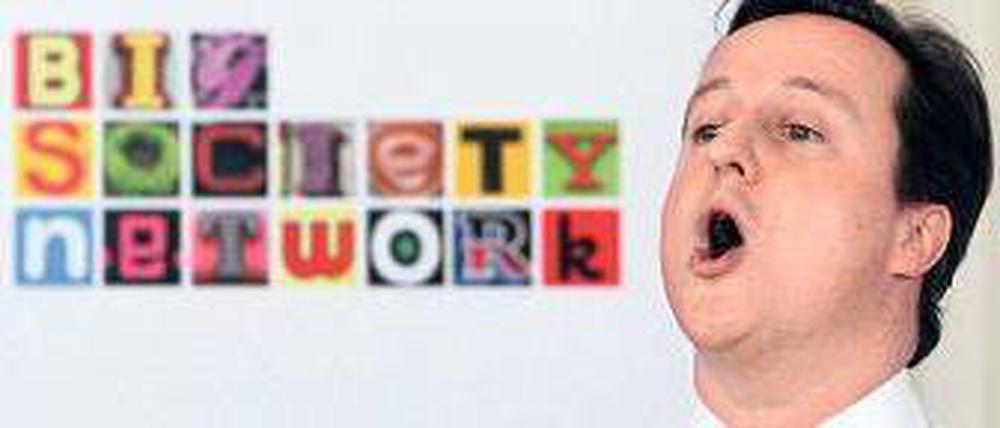

Großbritannien: Camerons Baby hat Beulen

Ungeachtet starker Kritik hält der britische Premier David Cameron an seinem Plan einer "Big Society" fest und will die Bürger in die Pflicht nehmen.

Stand:

Acht Monate nach seinem Regierungsantritt bleibt die große neue Idee des britischen Premiers David Cameron den meisten Briten immer noch ein Rätsel. Sogar die eigenen Parteifreunde raten ihm, die Sache zu vergessen. „Das ist wie ein Blei-Ballon abgestürzt“, sagte der ehemalige Tory Minister David Mellor. „Nicht durchführbar“, urteilte Gewerkschaftsboss Brendan Barber.

Das Lieblingskind des Premiers heißt „Big Society“ und ist in Gefahr, an Häme, Spott und vor allem Geldmangel einzugehen. Doch am Montag warf sich Cameron, allen Kritikern zum Trotz, wie eine Löwenmutter vor sein Baby. Er wisse, dass er damit keine Wahl gewinnen könne, „aber die Big Society ist meine Mission. Eine andere Art zu regieren, eine andere Art, unser Land besser zu machen, das wird in den fünf Jahren dieser Regierung meine größte Leidenschaft sein“.

Camerons Problem: Kaum jemand versteht, was er meint. Sein zweites Problem: Mit seinem eigenen rigorosen Sparen scheint er das Projekt selbst zu vereiteln. Freiwillige sollen erledigen, was bisher der Staat tat – aber ausgerechnet den wohltätigen Einrichtungen und Bürgerinitiativen werden die Gelder gekürzt. 78 Prozent halten laut einer Umfrage der „Times“ die Idee für richtig, dass der Staat weniger und die Gesellschaft als Ganzes mehr tun sollte. Aber zwei Drittel halten das Projekt, Verantwortung in die Gesellschaft zurückzugeben, den Staat kleiner und die Gesellschaft größer zu machen, auch für ein Feigenblatt für Sparmaßnahmen.

„Die Big Society ist zum Scheitern verurteilt. Niemand kann freiwillig in einer Bücherei helfen, die geschlossen wird“, kritisierte Labourchef Ed Miliband. Gewerkschaften kritisieren, dass die Bürgereinrichtungen, in denen die „Big Society“ wachsen soll, geschlossen und Jobs gestrichen werden. „Die Big Society ist richtig, aber sie braucht Investitionen“, warnte der Erzbischof von York, John Sentamu.

Nur wenige widersprechen Camerons Auffassung, dass der Sozialstaat, indem er immer mehr tat, immer größer und teuerer wurde, sich selbst überforderte und den Menschen immer mehr Eigenverantwortung abnahm. „Alles läuft auf Verantwortung hinaus. Zu viele Menschen haben damit aufgehört, Verantwortung für sich, ihre Familien und Nachbarn zu tragen“, sagte Cameron in einer Diskussion mit Sozialunternehmern und Freiwilligenverbänden. Eine Kultur aus Regeln, Zielvorgaben und Gesetzen halte die Menschen zu Hause auf dem Sofa fest. Es sei lächerlich, sagte der Erzbischof von Canterbury, dass er fünfmal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Kriminalregister habe einholen müssen, damit er Freiwilligendienste leisten könne.

Beispiele für die „Big Society“ sind Bürgerinitiativen, die von der Schließung bedrohte Pubs oder Lebensmittelgeschäfte als Genossenschaft betreiben, um noch einen Dorfmittelpunkt zu haben. Bürger übernehmen Bibliotheken, die Kommunen sich nicht mehr leisten können. Mindestens ebenso so wichtig sind „Sozialunternehmen“, die mit Flexibilität dort zum Zuge kommen sollen, wo bisher der Staat das Monopol hatte.

In einer Haftanstalt in Peterborough haben Investoren – darunter Bill Gates – fünf Millionen Pfund durch sogenannte „Social Impact Bonds“ investiert und helfen Häftlingen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Wenn die private, flexible Organisation erfolgreicher ist als die staatlichen Bewährungshelfer, lohnt sich die Investition: Sie werden vom Staat bezahlt, wenn die Rückfallquote um mindestens 7,6 Prozent fällt.

Cameron gibt nicht auf. Am Montag gab er die Gründung einer „Big Society Bank“ bekannt. Sie soll ein Startkapital von bis zu 600 Millionen Pfund bekommen – eingezahlt von den Banken und aus verwaisten Sparbüchern. Außerdem will Cameron in den nächsten vier Jahren 5000 „Sozialorganisatoren“ ausbilden lassen. „Nicht nur die Wirtschaft, auch unsere Gesellschaft braucht den Aufschwung“, sagte der Premier.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: