© Gestaltung: Tagesspiegel/Schneider/Getty Images, freepik (2)

Tagesspiegel Plus

Geschichte eines Missverständnisses: Das Rentenniveau – und was es wirklich bedeutet

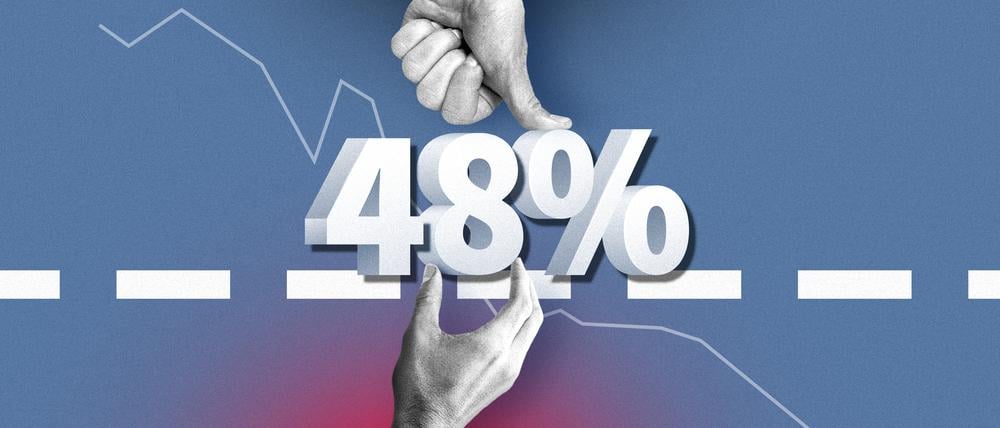

48 Prozent sollen es sein: Schwarz-Rot streitet über die Sicherung des Rentenniveaus. Warum dieser Wert so oft falsch verstanden wird und wem das in der Debatte nützt.

Von Karin Christmann

Stand:

Die schwarz-rote Koalition steht vor der nächsten Zerreißprobe. Denn eine Gruppe von Unionsabgeordneten ist fest entschlossen, dem vereinbarten Rentenpaket nicht zuzustimmen. Sie befürchten, der Staatshaushalt könnte langfristig völlig überlastet werden. Im Kern dreht sich der Streit um das Rentenniveau.

- showPaywall:

- true

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- true