© Martin Gerten/dpa

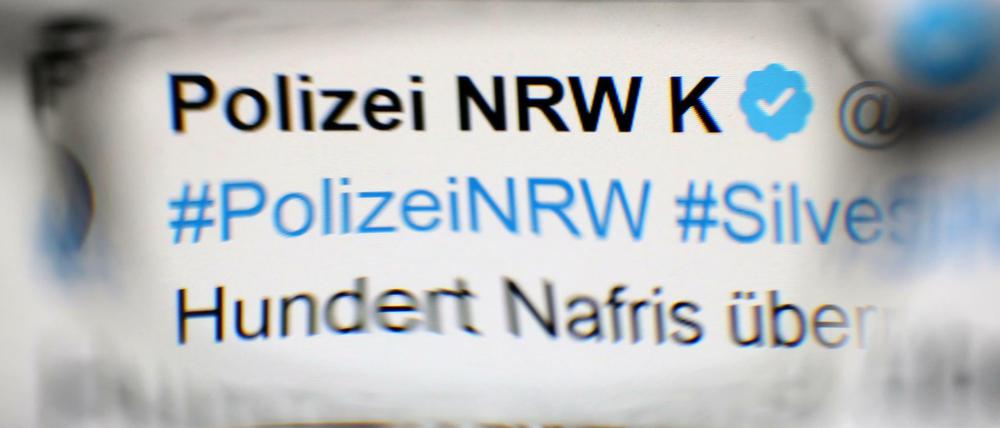

Debatte nach der Silvesternacht in Köln: Kölner Polizei will weiter "Nafri" sagen

Öffentlich soll der umstrittene Begriff in der Domstadt nicht mehr verwendet werden - intern schon. Die Berliner Polizei sieht das anders.

Stand:

Trotz Rassismus-Vorwürfen will die Kölner Polizei den umstrittenen Begriff "Nafri" für tatverdächtige Nordafrikaner weiterhin benutzen. Grund für die Vorwürfe war ein Tweet in der Silvesternacht mit Absender "Polizei NRW K", der die Kontrolle mehrerer hundert "Nafris" am Kölner Hauptbahnhof zum Inhalt hatte. Daraus wurde schnell eine Debatte über "racial profiling", und die Kölner Polizei bedauerte, dass der Begriff in der Öffentlichkeit verwendet wurde. Vom internen Gebrauch wolle man aber auch in Zukunft nicht absehen, teilte die Polizei Köln auf Anfrage des Tagesspiegels mit: "Die Abkürzung wird auch weiter als interne Kurzinformation genutzt", sagte ein Sprecher. Obwohl der Begriff im politischen Raum und durch eine Vielzahl von Medien genutzt werde, eigne er sich nicht für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. "Daher wird die Abkürzung zukünftig nicht mehr in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Köln Verwendung finden."

Die Berliner Polizei verwendet "Nafri" nicht

Nach Angaben von Polizeigewerkschaften gegenüber der Deutschen Presseagentur handelt es sich bei dem Begriff "Nafri", der für Nordafrikanischen Intensivtäter steht, um eine von unzähligen Abkürzungen, die im Polizeijargon üblich sind. Die Kölner Polizei verwendet den Begriff polizeiintern "seit etwa 2013 als Abkürzung", so der Sprecher der Kölner Polizei. In der internen Kommunikation würden – insbesondere über Sprechfunk – unterschiedlichste Abkürzungen verwendet. Diese Abkürzungen seien jedoch nicht für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet.

Die Berliner Polizei grenzt sich von dieser Handhabung allerdings ab: "Die Bezeichnung "Nafri" wird bei der Berliner Polizei nicht benutzt. Üblich ist die ausgeschriebene Version Nordafrikaner", teilte ein Sprecher mit. Man verwende die Regionen-Bezeichnung, zum Beispiel "Maghreb, aber auch südländische Erscheinung, osteuropäische Erscheinung". Dazu komme die Benennung unterschiedlicher Begehungsformen wie Antänzer oder Betteltrick als besondere Formen des Taschendiebstahls.

Nicht wertend gemeint

"Die Polizei dürfte mit führend sein im Verkürzungswahn", sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Solche Abkürzungen würden verwendet, um Zeit zu sparen und seien nicht wertend gemeint. Sie sollten aber nur intern genutzt werden, "da sie missverstanden werden könnten".

Nach Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft, Ernst Walter, handelt es sich dabei um Arbeitsbegriffe. "Es gibt Abkürzungen, die zum Beispiel im Funkverkehr genutzt werden." Walter zufolge nutzen Polizisten Hunderte solcher Abkürzungen, die sich teilweise regional unterscheiden.

Ein Glossar

Die Deutsche Presseagentur hat eine Auswahl des Polizei-Glossars zusammengestellt, auf die Herkunft stellt neben "Nafri" das Wort "Rubu" für Personen aus Rumänien oder Bulgarien ab.

Nafri - Nordafrikanischer Intensivtäter

Limo - Linksmotivierter Straftäter

Remo - Rechtsmotivierter Straftäter

Ladi - Ladendieb

Rubu - Person aus Rumänien oder Bulgarien

Bap - Besonders auffällige Person

Hilope - Hilflose Person, Betrunkener

Exi - Exhibitionist

EVL - Schwarzfahrer (die Abkürzung steht für „Erschleichung von Leistungen“)

Hufü - Hundertschaftsführer

Adler machen - Person wird durchsucht, muss sich mit den Händen an die Wand stellen

Fackel anmachen - Blaulicht einschalten

Gefasa - Gefangenensammelstelle

(mit dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: