© Katharina Eglau

Jemen: Sehnsucht nach der Teilung

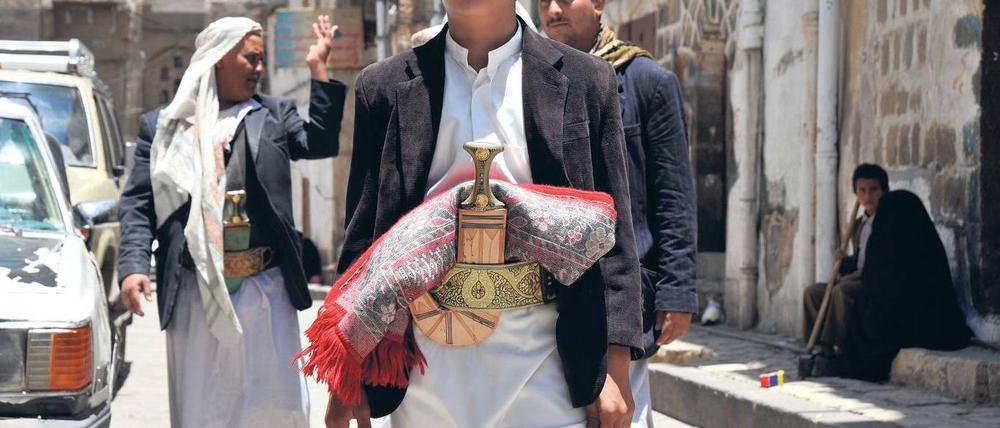

20 Jahre nach der Wiedervereinigung des Jemen: Der Unmut im Süden des Landes wird zur Protestbewegung.

Stand:

Ein Hubschrauber rettete ihm das Leben. Als letzten Samstag zwei Attentäter im Südjemen auf den Konvoi von Präsident Ali Abdullah Saleh das Feuer eröffneten, war der Staatschef bereits in der Luft. Ein Mitglied seiner Entourage starb, drei wurden verletzt. Als Vergeltung nahmen Regierungssoldaten den Tatort Habelain, eine Hochburg der Sezessionisten, einige Stunden lang unter Artilleriefeuer. Rebellische Nachbarstädte wie Dhale und Lahej werden von der Armee bereits seit Monaten regelrecht belagert.

Alltag im wiedervereinigten Jemen, das an diesem Samstag offiziell den 20. Jahrestag seiner staatlichen Einheit feiert. Doch während sich in Deutschland West und Ost immer mehr annähern, gehen im Südjemen zehntausende Menschen mit Flaggen der früheren Volksrepublik „für ihre Befreiung“ auf die Straße. Was vor drei Jahren mit einem Aufbegehren von ehemaligen Süd-Offizieren gegen den Wegfall ihrer Pensionen begonnen hat, entlädt sich inzwischen regelmäßig in Protestmärschen, Schießereien mit der Polizei und politischen Attentaten.

„Die Protestbewegung des Südens hat ohne Zweifel das Potenzial, sich zu einer großen Herausforderung zu entwickeln für die Stabilität des Landes und möglicherweise sogar für den Zusammenhalt des Staates“, heißt es in einer Analyse des Gulf Research Center, einem Thinktank mit Sitz in Dubai. Im Jahr 1994, kurz nach der Wiedervereinigung, waren beide Landesteile schon einmal mit Waffen aufeinander losgegangen. Nach dreimonatigem Feldzug siegte der bevölkerungsreichere Norden, die Empörung im Süden hat sich seither nie wieder gelegt. Vielen läuft, wenn das heikle Thema angeschnitten wird, sofort die Galle über. „Wir werden hier gehalten wie die Ziegen“, schimpft ein Verkäufer in Aden, der – wie alle hier – seinen Namen nicht geschrieben sehen möchte. Der Norden beute den Süden und seine Bodenschätze aus, enteigne den Besitz der Bewohner, verweigere ihnen politische Rechte und kulturellen Respekt, lauten die Vorwürfe der Abtrünnigen. Ihr „Führungskomitee“ jedoch ist zerstritten und ohne klares Zukunftsprogramm. Die meisten der 42 Mitglieder schwärmen von einem Wohlstand wie zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft vor 1967, als sich Aden nach New York und Rotterdam zum drittgrößten Hafen der Welt entwickelte.

Hinzu kommt eine bis heute spürbare gesellschaftliche Kluft zum Norden, verursacht durch die 23-jährige kommunistische Epoche, die viele tribale und religiöse Gewohnheiten abgeschafft hatte. Hochzeiten von minderjährigen Mädchen wurden verboten. Frauen lebten relativ gleichberechtigt und gingen unverschleiert. Arbeitslosigkeit war unbekannt und das Bildungsniveau höher als im Norden. Bei den antiken Tawila-Becken kann man die Relikte dieser von religiöser Bevormundung freien Vergangenheit noch besichtigen. Die runde Tanzfläche ist genau markiert, dahinter liegt die Empore für die abendliche Liveband. Nur der Biertresen aus Beton ist aus der Verankerung gerissen. Einst der größte Partyort der Hafenstadt, ist hier heute alles menschenleer, während in der Abendbrise die Gebetsrufe der Moscheen heraufschallen. Denn mit der Wiedervereinigung zogen strenge Sitten ein. Erst kamen aus dem Norden „die Bärte“, wie die Leute hier islamische Fromme verächtlich nennen. Dann ging die Seera-Bierfabrik in Flammen auf, und bald verschwanden die Gesichter der Frauen hinter Schleiern.

Vizefinanzminister Jalal Yaqoub aber kennt auch die Kehrseite. „Die Leute erinnern sich an die guten Dinge und vergessen die schlechten“, sagt er. In Wirklichkeit war Südjemen 1990 bankrott. Viele islamische Kleriker wurden ermordet, Regimegegner sogar in Containern lebendig begraben. Fisch und Kartoffeln gab es oft nur nach stundenlangem Schlangestehen, reisen war praktisch unmöglich: Südjemen war das Nordkorea der siebziger Jahre. Die Verklärung der Vergangenheit speist sich in Yaqoubs Augen aus der Misere der Gegenwart. Jemen gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Jeder Dritte der 23 Millionen Einwohner hat nicht mehr genug zu essen. Das Trinkwasser wird knapp. Ende des Jahrzehnts wird das eigene Erdöl versiegen, dann bricht ein Großteil der Staatseinnahmen weg. Und so finden sich auch in den Reihen der Opposition Süd-Politiker, die in einer Rückkehr zur Spaltung vor 1990 keine Lösung sehen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: