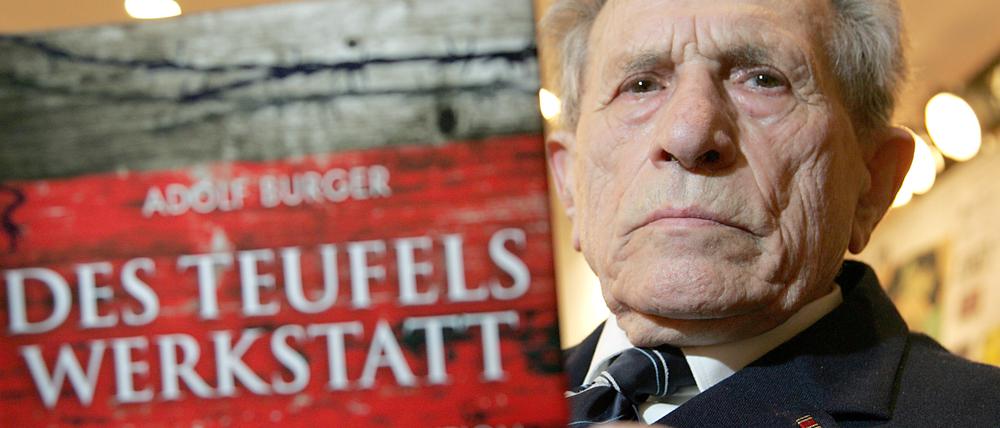

© Rainer Jensen/dpa

KZ Sachsenhausen: Im KZ zum Geldfälschen gezwungen: Adolf Burger gestorben

Als Hitlers Geldfälscher mussten KZ-Häftlinge in Sachsenhausen Millionen britische Pfundblüten drucken. Jetzt ist einer der letzten Zeugen dieses weniger bekannten NS-Verbrechens im Alter von 99 Jahren in Prag gestorben.

Stand:

Prag - Als Adolf Burger zum ersten Mal die Geldfälscherwerkstatt im Konzentrationslager Sachsenhausen betreten musste, war ihm sofort klar: "Von hier kommst du nie lebendig raus." Die Nationalsozialisten zwangen dort im Zweiten Weltkrieg Burger und weitere rund 140 jüdische KZ-Häftlinge, Millionen britischer Pfundnoten zu drucken. Auch US-Dollarscheine wurden in Oranienburg nördlich von Berlin unter Aufsicht der SS nachgeahmt, um die Währungssysteme der deutschen Kriegsgegner zu zerrütten.

"Eine vom Nazi-Staat errichtete Geldfälscherwerkstatt bedeutet ein Staatsgeheimnis, dessen Zeugen nur der Tod erwartet", erkannte Burger. Doch der gelernte Buchdrucker aus einer slowakisch-jüdischen Familie überlebte. US-Soldaten befreiten ihn wenige Tage vor Kriegsende. Da war die wohl größte Geldfälscherwerkstatt der Geschichte noch in Hitlers imaginäre "Alpenfestung" verlegt worden. Nun ist Burger, einer der letzten überlebenden Häftlinge der Werkstatt, im Alter von 99 Jahren in Prag gestorben.

Burger: "Man hat aus mir einen Fälscher gemacht, als ich das Tor des KZ Sachsenhausen durchschritt"

"Ich war ein gewöhnlicher Buchdrucker, aber man hat einen Fälscher aus mir gemacht, als ich das Tor des KZ Sachsenhausen durchschritt", berichtete Burger später. Doch nach Kriegsende wollte ihm niemand so recht glauben schenken. Der Beweis kam erst 1959, als Taucher auf dem Grund des Toplitzsees im Salzkammergut Kisten mit Pfundnoten und Fälscherwerkzeugen fanden. Im Juli 2000 kehrte der US-Fernsehsender CBC an die Stelle zurück. Burger war diesmal bei der Bergungsaktion dabei: "Plötzlich zerriss eines der Pakete und 1000 Stück Pfundnoten schwammen im Wasser umher."

Burger, der ehemalige Häftling Nr. 64401, widmete sein Leben der Aufklärung über die Schrecken des Holocaust. Er besuchte Tausende Schulklassen in Deutschland, war Präsidiumsmitglied des Internationalen Sachsenhausen-Komitees. Sein Erlebnisbericht erschien als "Des Teufels Werkstatt" auf Deutsch. Seine Erinnerungen dienten als Vorlage für den Spielfilm "Die Fälscher", der 2008 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Kriminelle Energie und Gier der NS-Täter kennengelernt

"Nur durch das Erzählen glaubte er, eine Wiederholung der Geschichte verhindern zu können", sagte Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee zum Tod des Zeitzeugen, der am 12. August 1917 im heute slowakischen Velka Lomnica zur Welt gekommen war. Wie kaum ein anderer Häftling habe Burger in der Fälscherwerkstatt des KZ Sachsenhausen auch die kriminelle Energie der NS-Täter und ihre Gier nach Geld und Gold kennengelernt.

Was ihn antrieb, beschrieb Burger einmal einem tschechischen Zeitzeugenprojekt: "Nach dem Tod meiner Frau in Auschwitz hatte ich zwei Möglichkeiten: Mich in den Hochspannungsdraht des Lagerzauns zu werfen und tot zu sein. Ich habe mich aber für das Leben entschieden, um darüber zu schreiben, wozu diese Nazis fähig waren." Burgers Frau Gisela wurde im Alter von 22 Jahren in den Gaskammern ermordet.

Trick der Fälscher: Loch durchs Wappen

Welchen Schaden das Geldfälschungsprojekt der Nationalsozialisten bei den Alliierten anrichtete, unterstreicht ein Bericht des britischen Geheimdienstes MI5 aus dem Jahr 1945. "Grundsätzlich haben die Deutschen ihr Ziel erreicht, das Vertrauen in die Bank von England im Ausland zu untergraben", hieß es. Die Nazis produzierten schätzungsweise 134 Millionen Pfund - das entsprach dem Wert von 10 Prozent aller Sterling-Noten im Umlauf. Nach dem Krieg mussten die Briten die meisten ihrer Scheine zurückrufen.

Einen Trick kannte Burger indes, um die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Die KZ-Häftlinge mussten Löcher in die Scheine stechen, um sie gebraucht aussehen zu lassen. Denn viele Briten trugen die Banknoten mit Sicherheitsnadeln zusammengeheftet in der Hosentasche. Um den Plänen der Nazis einen Strich durch die Rechnung zu machen, stachen die Häftlinge mit der Nadel durch das Wappen - etwas, was ein patriotischer Brite nie tun würde. (dpa)

Lesen Sie weiter:

Schon seit Jahren kämpft die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für eine bessere Busanbindung zur Gedenkstätte Sachsenhausen. Doch die zuständige Verkehrsgesellschaft blockt ab >>

Michael Heitmann

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: