© dpa

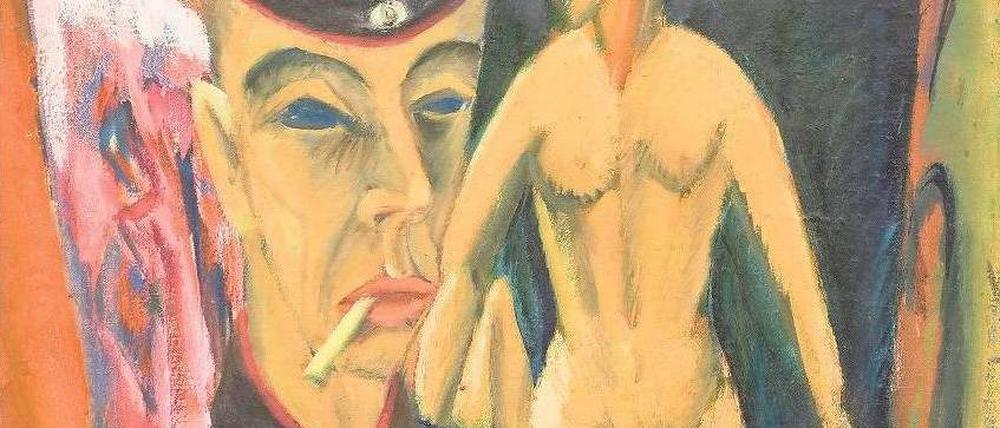

Interview zum Ersten Weltkrieg: „Das niedrige Niveau der großen Geister“

Der Historiker Ernst Piper über die Begeisterung der deutschen Intellektuellen für den Ersten Weltkrieg, den Wandel von Thomas Mann und wachsenden Antisemitismus .

Stand:

Herr Piper, Sie beginnen Ihre 600-seitige Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs mit dem Schicksal des österreichischen Dichters Georg Trakl. Inwiefern erschien Ihnen das symptomatisch?

Georg Trakl versah seinen Militärdienst in einem Feldlazarett in Grodek, dem heutigen ukrainischen Horodok. Wenn man vom Ersten Weltkrieg spricht, denken immer alle an die Westfront. Angefangen hat dieser Krieg aber an der Ostfront, mit dem österreichischen Angriff auf Serbien, einer grandiosen Fehlspekulation. Die Österreicher wollten Serbien schnell besiegen und setzten dafür erhebliche Truppenverbände ein. Dadurch wurde die Ostfront derart geschwächt, dass die Russen enorme Geländegewinne erzielen konnten und der größte Teil Galiziens erst einmal verloren ging.

Trakl starb an am 3. November 1914 an einer Überdosis Kokain. Sie sehen ihn als Opfer des Krieges.

Nach einem Selbstmordversuch war er in die Kriegspsychiatrie in Krakau eingewiesen worden. Die Verantwortung für die vielen Schwerverletzten hatte ihn nervlich zerrüttet, der Selbstmord eines Soldaten, der die Schmerzen nicht mehr ertrug, gab ihm den Rest. Wir wissen nicht, ob er in Krakau absichtlich oder versehentlich eine Überdosis nahm. Aber sein Selbstmordversuch angesichts der Schrecknisse des Krieges ist ein starkes Indiz dafür, dass man ihn zu den Kriegsopfern zählen kann.

Lesen Sie das Interview in voller Länge in der MITTWOCHAUSGABE der POTSDAMER NEUESTEN NACHRICHTEN

Bereits 1913 hatte Trakl in seinen expressionistischen Gedichten geradezu seherische Vorahnungen formuliert.

Wie so viele in seiner Zeit. Bei Trakl ist das sehr deutlich. Hier findet sich das Überbordende, Ekstatische des Expressionismus wieder, aber auch ein starker apokalyptischer Grundton, die Verzweiflung am Leben. Das wird durch das Kriegserlebnis dann noch gesteigert.

Ernst Piper (61) ist 1952 in Münche geboren. Studium der Geschichte, Philosophie und Germanistik in München und Berlin. Seit 1982 als Verleger, Literaturagent und Buchautor tätig seit 2006 Privatdozent für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Er hat zahlreiche zeitgeschichtliche Bücher veröffentlicht, zuletzt „Nacht über Europa“ »Nationalsozialismus. Seine Geschichte von 1919 bis heute« (2012). Ernst Piper lebt in Berlin.

Sie stellen die Menschen der damaligen Zeit in den Mittelpunkt Ihrer Betrachtungen. Wie sah das bei Kriegsausbruch aus in Deutschland, herrschte tatsächlich allenthalben Begeisterung?

Das war lange Zeit unser Bild vom Kriegsausbruch, aber es waren keineswegs alle begeistert. In erster Linie war das ein Phänomen der städtischen Mittelschichten, während zum Beispiel die Arbeiterschaft bis zur letzten Minute gegen den Krieg demonstrierte. Auch in der Landbevölkerung überwogen Angst und Beklommenheit. Die allgemeine Begeisterung war gewissermaßen das regierungsamtliche Narrativ. Viele sind in diesen Krieg gezogen, weil sie glaubten, was man ihnen erzählte, nämlich dass sie im August über den Champs-Élysées flanieren und an Weihnachten wieder zu Hause sein würden.

HINTERGRUND

„Nacht über Europa“ ist der Titel des Buches (Propyläen Verlag, 592 Seiten, 26,99 Euro), in dem Ernst Piper eine Kulturgeschichte des Ersten Weltkrieges entwirft. Dieser erste totale Krieg habe nichts und niemanden geschont, alle Bürger der beteiligten Staaten, auch Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle, wurden zu Kombattanten, so Pipers These. Der Historiker hat sich intensiv mit den kulturgeschichtlichen Aspekten dieses Weltkrieges befasst und entfaltet ein großes geistiges Panorama dieser Zeit. Piper beschreibt die geistige Mobilmachung der Nationen, die Entwicklung des totalen Krieges, die Spaltung der Arbeiterbewegung, die Not der jüdischen Minderheiten und das unheilvolle Fortwirken des Krieges in Deutschland nach der Niederlage von 1918. Piper stellt die politischen, geistigen und künstlerischen Akteure als Seismografen der tiefgreifenden Veränderungen vor. (PNN)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: