© Andreas Klaer

Homepage: Der Verdacht

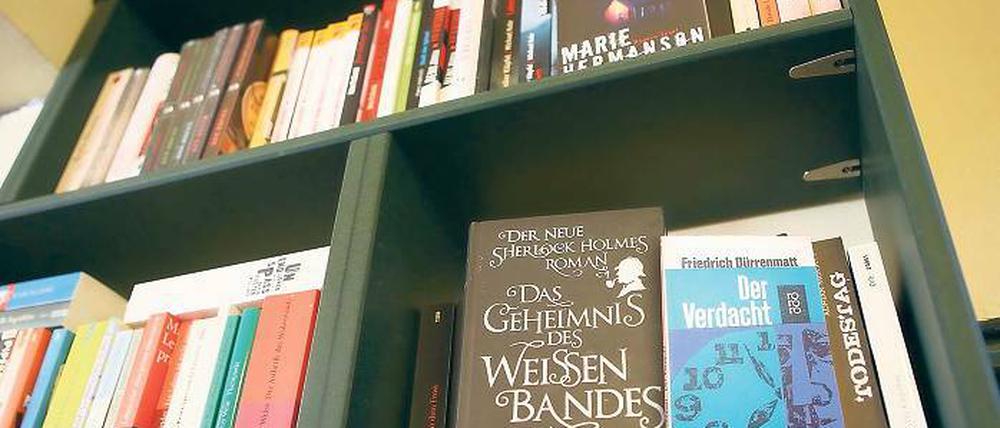

Am Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum wird zum Judentum im Kriminalroman geforscht

Stand:

Kaum ein literarisches Genre ist so beliebt wie der Kriminalroman. Längst haben nicht nur an den Bahnhofskiosken Detektive, ob im Polizeidienst oder als Selbständige unterwegs, alle anderen literarischen Gestalten verdrängt. Die Leser wollen Spannung, aber bitte wohlgeordnet. Zum Strickmuster des Genres gehört die Auflösung. Das Verbrechen wird aufgeklärt, in das Chaos der Welt eingegriffen. Wenn schon nicht in der Wirklichkeit, so lässt sich wenigstens in der Fiktion die Welt erkennen und Ordnung wiederherstellen.

Als Trivialliteratur angesehen, als Fast-Food für Lesesüchtige, schienen Krimis für die Literaturwissenschaft lange Jahre wenig interessant. Das ändert sich. Nicht zuletzt, weil das Genre selbst immer vielfältiger geworden ist und der Plot vieler Krimis sich längst nicht mehr nur wie eine knifflige Rechenaufgabe liest, sondern auch als Gesellschaftsanalyse. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall bedienen sich Kriminalschriftsteller althergebrachter Stereotypen und geben sich wenig Mühe, sie zu hinterfragen.

Anna-Dorothea Ludewig, passionierte Krimileserin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien, fing an, sich für eben solche Stereotypen zu interessieren. Und für ihre Funktion in den jeweiligen Büchern. Sie konzipierte ein Seminar und untersuchte im Sommersemester 2010 mit ihren Studierenden der Universität Potsdam, wie Juden und das Judentum sowohl von jüdischen wie auch nichtjüdischen Autoren in Detektivromanen dargestellt werden. Daraus ist nun ein Nachschlagewerk geworden, das lexikalisch Autoren und literarische Figuren vorstellt.

Dieser zweigleisige Zugriff überzeugt, denn nicht selten sind die fiktiven Detektive berühmter als ihre Erfinder. Schon bei der Durchsicht der Kurzbiografien der Autoren fällt die geografische Bandbreite auf: Der erste Eintrag gilt der Türkin Esmahan Aykol, die erst in diesem Jahrhundert als Autorin reüssierte. Der Schweizer Friedrich Dürrenmatt, dessen Nachkriegsroman „Der Verdacht“ aus dem Jahr 1952 als einer der ersten Krimis gilt, in dem jüdische Personen auftauchen, wird ebenso berücksichtigt wie die vor sieben Jahren verstorbene Israelin Batya Gur. Mit der Fokussierung auf die jüdischen Themen im Oeuvre und der durchaus wertenden Analyse unterscheiden sich diese Kurzbiografien von denen, die im Internet schnell zugänglich sind.

Noch spannender lesen sich die Kurzessays zu den literarischen Figuren. In der Aneinanderreihung blättern die fiktiven Biografien ein Kaleidoskop jüdischen Lebens und stereotyper Vorstellungen davon auf. Erinnert wird etwa an Gulliver aus „Der Verdacht“, eine geradezu biblische Gestalt, die als Gegenbild zum Opferklischee konzipiert ist, wohingegen Kati Hirschel, die in Aykols Romanen ermittelt, eine Frau im hier und jetzt ist, für die das Jüdische nur ein – wenn auch nicht unwichtiger – Teil ihrer Identität ist. Durchweg negative Stereotype entdecken die Autorinnen des Sammelbandes hingegen in der Familie des finnischen Kommissars Ariel Kafka, der von Harri Nykänen erfunden wurde.

Wirklich überraschend ist an dem Buch vor allem eines: dass es mit weniger als zweihundert Seiten doch recht dünn ist, zumal ein letztes Kapitel auch noch jüdische Gestalten im deutschen Fernsehfilm analysiert. Tatsächlich war die Materialfülle allerdings überwältigend, wie Anna-Dorothea Ludewig erzählt. Und dass, obwohl die Detektivgeschichte als solche noch gar nicht so lange existiert. Der US-amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe war es, der sie vor 170 Jahren erfand. Der Brite Arthur Conan Doyle übernahm von ihm später die Figurenkonstellation und machte den analytischen, ganz auf Logik setzenden Detektiv zu dem vielfach kopierten und variierten Vorbild von heute.

Die relativ späte Entstehung des Kriminalromans als Genre kann mit der Durchsetzung der Aufklärung, den parallel verlaufenden technischen Revolutionen und mit der Entstehung des modernen Polizeiwesens erklärt werden. Als Gott an Bedeutung verlor, übernahm der allwissende Sherlock Holmes dessen Aufgabe, die Zustände in der Welt zu erklären. Von dieser religiösen Dimension zeugen nicht zuletzt literarische Figuren, die beides in sich vereinen: das Amt des Geistlichen wie die Arbeit des Detektivs. Geistliche Ermittler also, wie Rabbi Small, erfunden von Harry Kemelman, oder Pater Brown, kreiert von G. K. Chesterton. Alle vier werden in dem Band vorgestellt.

Anna-Dorothea Ludewig (Hrsg.): Im Anfang war der Mord. Juden und Judentum im Detektivroman. 180 Seiten. Erschienen im be.bra Verlag, 29,95 Euro.

Lene Zade

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: