© privat

Landeshauptstadt: Des Kaisers letzter Postbote

Franz Klockow auf dem Weg zwischen Posttor und Neuem Palais – ein Nachfahre erinnert sich

Stand:

Bernd Bischof aus Kleinmachnow hat zum Kaiserlichen Postamt in der Geschwister-Scholl-Straße und auch zum Posttor des Parks von Sanssouci eine besondere Beziehung. Sein Großonkel Franz Klockow brachte als letzter Postbote Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers, die Post.

Klockow, der 1876 in der mecklenburgischen Kleinstadt Warnow geboren wurde, hatte sein Berufsleben als Postschaffner begonnen. Wie er dann zum Postbriefträger beim Kaiserlichen Postamt Nr. 1 in der damaligen Victoriastraße avancierte, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall muss ihm für die erfolgreiche Bewerbung um diesen hervorgehobenen Posten penible berufliche Pflichterfüllung und ein fleckenloser Leumund bestätigt worden sein.

Die Ehe von Franz Klockow mit seiner Frau Erna, die er in Karstädt (Prignitz) kennen gelernt hatte, war kinderlos geblieben. Aus diesem Grund zog das Paar ihren Neffen auf, den 1901 unehelich geborenen Vater von Bernd Bischof. Auch Bernd war mit seinem Großonkel zeitlebens eng verbunden. Der kaiserliche Postbote erzählte dem Jungen, wie er die an den Hof gerichteten Schreiben und Depeschen im mit der damals modernsten Nachrichtentechnik ausgerüsteten Postamt Nr. 1 entgegen nahm und – wahrscheinlich in einer verschlossenen Tasche – über die Straße zunächst bis zum Posttor trug. Dieses Tor hatte 1893 als Eingang für den deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Chicago gedient und war dann von Wilhelm II. angekauft worden. Einen der beiden Seitenflügel ließ er an der damaligen Victoriastraße einbauen.

Am Tor wurde der kaiserliche Postbote von Hofbediensteten empfangen. Sie eskortierten ihn auf dem Weg durch die Lindenavenue, die als kürzeste Verbindung zwischen Post und Neuem Palais ebenfalls neu angelegt worden war. Im Palais, das von Wilhelm II. seit 1889 als Sommerresidenz genutzt wurde, gab Franz Klockow die Post ab und erhielt meist in der Gesindeküche einen Imbiss. Daran kann sich Bernd Bischof besonders gut erinnern, erzählte ihm sein Großonkel diese Episode doch in den Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Andere Schilderungen hat er nach so langer Zeit vergessen. Er weiß aber, dass sich Franz Klockow seiner herausgehobenen Stellung gegenüber anderen Postboten durchaus bewusst war. Er trug schließlich Mitverantwortung für die reibungslose Zustellung staatspolitisch wichtiger Papiere. Dazu dürfte auch die Verordnung über die Erklärung des Kriegszustandes gehört haben, die am 31. Juli 1914 von Wilhelm II. im Neuen Palais aufgesetzt worden war. Sie bedeutete den Beginn des Ersten Weltkriegs.

Als Klockow seinem Enkel aus der Kaiserzeit erzählte, war die Monarchie schon lange vorbei. Nach 1918 hatte er wohl wieder bei der normalen Post gearbeitet und war dann in Pension gegangen. Nach wie vor wohnte Klockow in der Victoriastraße 80, wie das Adressbuch von 1936/37 ausweist. Dort wird er als Oberpostschaffner bezeichnet. Das unsanierte, noch mit Ofenheizung ausgestattete Mehrfamilienhaus im Hofgelände neben der heutigen „Waschbar“ war bis vor wenigen Jahren bewohnt, verfällt aber seither.

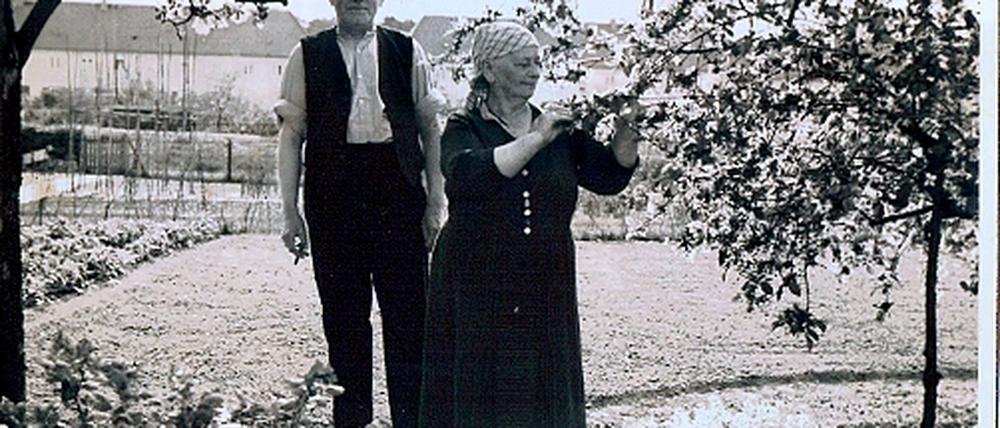

Bernd Bischof zeigt auch Bilder aus dem Familienalbum, die Großonkel und -tante in ihrem Kleingarten abbilden, den sie am Pfingstberg gepachtet hatten. Zudem erinnert er sich an die tatkräftige Mithilfe Klockows, als sich seine Eltern in der Kleinmachnower Sommerfeld-Siedlung ein Haus bauten.

Ihren Lebensabend in Potsdam zu verbringen, war den Klockows nicht vergönnt. Im Herbst 1945 wurden auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht durch die Stadtverwaltung Tausende betagte Einwohner aus der Stadt ausgesiedelt. Ihre Wohnungen wurden jüngeren Familien, vor allem den in Massen heran strömenden Vertriebenen aus den Ostgebieten, zur Verfügung gestellt. Von ihnen erhofften sich die Behörden hohe Aufbauleistungen für das zerstörte Potsdam. Bernd Bischof hatte bereits den englischen Bombenangriff vom 14. April 1945 im Haus seines Großonkels erlebt; nun musste er mit ansehen, wie Bürokraten dem fassungslosen alten Ehepaar den Ausweisungsbeschluss überbrachten.

Den Auszusiedelnden wurden auf dem Bahnhof Wildpark (heute Potsdam-Sanssouci) Güterwaggons für die Möbel und andere Habseligkeiten bereit gestellt. Ihnen standen drei Deportationsorte zur Wahl. Die Klockows hatten Glück, denn für sie wurde auch Karstädt in ihrer Jugendheimat genannt. Dort kamen sie zunächst bei Verwandten unter. Bis zu ihrem Tode als fast 80-Jährige haben der letzte Postbote des Kaisers und seine Ehefrau dort friedliche Tage verbracht, weiß Bernd Bischof von zahlreichen Besuchen. Sie starben 1954 und 1955.

Als Kaiserliches Postamt und Posttor restauriert wurden, hat sich Bernd Bischof mit seinen Erinnerungen an die Malerin, Filmemacherin und Kulturmanagerin Julia Theek gewandt. Frau Theek hat seinen Bericht über den letzten Postboten des Kaisers für ihr Videoarchiv über Schicksale interessanter Potsdamer aufgenommen. Daraus könnte einmal ein Film werden.Erhart Hohenstein

Erhart Hohenstein

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: